「退職するとき、会社に返すものって郵送で大丈夫?」「着払いで送ったら失礼かな?」そんなモヤモヤを抱えているあなたへ!

この記事では、退職時に必要な返却物の郵送ルールから着払いにできる場合、注意すべきマナーまで初心者でもわかりやすく丁寧に解説していきます。

最後まで読めば、スッキリ安心して退職準備ができるようになりますよ。

- 退職時の返却物を郵送する際のマナーと基本ルールを解説

- 添え状の必要性や書き方、例文テンプレートを紹介

- 着払いのリスク、元払いとの違い、正しい対応を詳しく解説

- 返却後の連絡やトラブル防止策で円満退職をサポート

退職時に返却物を郵送する際の基本ルールとは?

退職時、「会社に返さなきゃいけないもの」が手元に残っていると、どうしたらいいか迷いますよね。結論から言うと、会社の指示がない限り、直接返却でも郵送でもOKです!でも、郵送する場合には、きちんと押さえるべきルールやマナーがあるんです。ここでは、郵送が必要な返却物と基本的な対応方法を、初心者にもわかりやすく紹介します。

郵送が必要な返却物の具体例

まずは「何を返さなきゃいけないの?」というところから。退職時に郵送返却が必要なアイテムは、意外とたくさんあります。ここでは代表的なものを紹介していきますね。

- パソコン・スマホなどの会社貸与品

- IDカード・社員証・入館証

- 保険証・通勤定期券・貸与備品

- 業務マニュアルや資料

- 会社から支給された制服や作業着

パソコン・スマホ・IDカードなど会社貸与品

パソコンやスマホ、タブレットなどの電子機器は、会社からの貸与物の中でも最重要アイテムです。これらは退職後すみやかに返却する必要があり、郵送の場合は厳重な梱包が求められます。また、IDカードや社員証、入館証といった「会社へのアクセス権」を持つアイテムも、早めの返却がマスト。セキュリティ上のリスク回避のため、会社によっては「郵送不可」「直接返却指定」しているケースもあります。郵送前に、担当者や人事部に返却方法を必ず確認しましょう。仮に郵送OKだった場合でも、配送中の破損や紛失リスクに備え、追跡機能付きの配送方法を選ぶのがおすすめです。梱包材としては、プチプチ緩衝材や段ボール箱を使い、しっかり保護しましょう。

書類やマニュアル類はどうする?

業務マニュアル、取引先リスト、社内向け資料など、紙ベースの資料を持っている場合も要注意です。基本的には「会社資産」なので、自分の判断で破棄してはいけません。退職時には、原則すべて返却するか、指示に従って処理する必要があります。郵送する場合、書類は折れ曲がらないように厚紙封筒に入れるか、クリアファイルで保護しましょう。特に個人情報や機密情報が含まれる場合は、書留や簡易書留など、確実に届けられる方法を選ぶのがベターです。万一、送り忘れた場合や処理に迷った場合は、自己判断せず、速やかに上司や総務部門に連絡を取り、対応を仰ぐことが大切です。安全第一で動きましょうね!

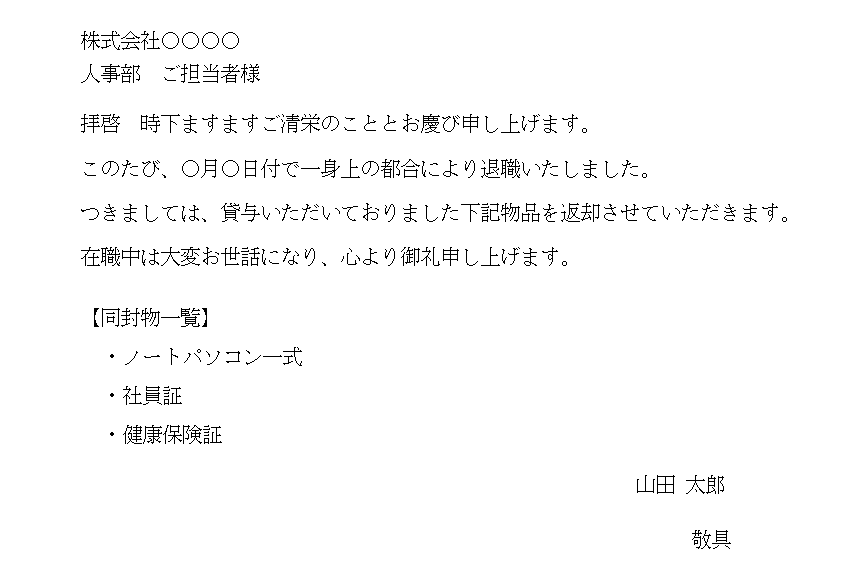

添え状は必要?同封すべき内容と例文

退職時に郵送で返却物を送るとき、「添え状っているの?」と悩む方も多いですよね。答えは、ほぼ「必要」です!なぜなら、ただ物を送るだけでは、誰から何が送られてきたのか受け取る側がすぐにわからないから。添え状をつけることで、送り主・内容物・目的が明確になり、トラブル防止にもつながります。しかも、ちょっとした手間をかけるだけで「この人、ちゃんとしてるな」という良い印象を残せるんです。

- 宛先(会社名・部署名・担当者名)

- 送付日

- 送り主の氏名・連絡先

- 送付物の一覧

- 簡単なお礼とあいさつ

添え状に書くべき内容とポイント

添え状はかしこまった手紙ではなく、あくまで「送り状」です。だからといって、適当に済ませるのはNG。社会人としてのマナーを押さえたうえで、簡潔かつ丁寧にまとめることが大切です。書くべき基本要素は、「誰に」「何を」「誰から」「どうして送るか」の4点。この基本が押さえられていれば、形式にそれほど厳密である必要はありません。文章は1枚以内に収め、長くなりすぎないようにしましょう。特に注意したいのが、会社名や担当者名の間違いです。間違えたまま送ると失礼にあたるので、送付前に必ず再確認しましょうね。また、言葉づかいも丁寧な敬語を意識しつつ、かたすぎず自然な文面に仕上げると、読み手にも好印象です。

例文テンプレートと応用のコツ

「実際にどう書いたらいいかわからない!」という方のために、シンプルな添え状テンプレートをご紹介します。これをベースに、あなたの状況に合わせてアレンジすればOKです。

- 会社名・部署名・担当者名

- 退職に伴う返却物の送付である旨

- 同封物のリスト

- これまでの感謝の一言

- 自分の連絡先(任意)

このテンプレートをベースに、たとえば「長年お世話になりました」「新天地でも頑張ります」など、少しだけあなたらしい言葉を加えると、より心のこもった添え状になります。もちろん、会社や部署によっては「ビジネスライクでOK」「あまり感情的な文面は控えた方がよい」など、雰囲気に合わせた調整も忘れずに!

郵送時のマナーと注意点を徹底解説

退職後の返却物を郵送する際、「ただ送ればいい」というわけではありません。社会人としてのマナーをきちんと押さえたうえで送ることが、円満な退職の最後の一歩です。ここでは、郵送時に押さえておきたい基本的なマナーや注意点を初心者にもわかりやすくまとめました。特に、封筒や段ボールの選び方、宛先や差出人の記載ルールなど、うっかりミスしやすいポイントも具体的に解説していきます!

- 清潔感のある梱包を心がける

- 送り先情報は正確に記載する

- 添え状を必ず同封する

- 追跡可能な配送方法を選ぶ

- 発送完了後に一報を入れる

封筒・段ボールの選び方と梱包方法

郵送するときに意外と見落としがちなのが、「梱包の丁寧さ」です。特にパソコンやスマホなどの精密機器は、輸送中の衝撃で破損するリスクがあります。封筒や段ボールは、送る物に合わせてサイズ・強度をしっかり選びましょう。厚みのある書類ならクッション封筒、壊れ物なら頑丈な段ボール箱が必須です。段ボールには緩衝材(プチプチ)をしっかり詰め、隙間をなくすことも重要ポイント。封筒の場合でも、薄い紙製ではなく、厚手のクラフト封筒を選び、必要に応じて「折曲厳禁」「取扱注意」といったラベルを貼ると丁寧な印象になりますよ!荷物の重さや大きさによって配送サービスを使い分けることも意識しましょう。

宛先と差出人の書き方ルール

郵送物に記載する「宛先」と「差出人情報」も、社会人マナーの大事なポイントです。特に会社宛てに送る場合、担当部署名や担当者名は正確に記載しましょう。会社名・部署名・役職・氏名をフルで書くのが基本です。住所も正式表記にし、省略や略字は避けましょう。自分(差出人)の情報も、できるだけ詳細に記載すると安心です。名前だけでなく、住所、電話番号も忘れずに。もしもトラブルがあった場合、すぐ連絡が取れる状態にしておくことが大切なんです。また、封筒や箱には、表面に宛先、裏面に差出人情報を書くのが基本ルール。見た目が雑にならないよう、丁寧な字で記載しましょう。ボールペンか油性マーカーを使うと安心です!

返却物を「着払い」で送ってもいい?その判断基準

退職時の返却物、送料って誰が負担するべきか迷いますよね。特に、「着払いで送っていいのかな?」と考える方は多いはず。結論を先に言うと、原則は「自己負担(元払い)」です。ただし、会社側が着払いを指示しているケースや、事前に了承がある場合は例外的にOK!ここでは、着払いの基本ルールやリスク、元払いとどちらを選ぶべきかについて、初心者にもわかりやすく徹底解説していきます。

着払いで送ることの是非とリスク

「会社への返却だし、着払いでもいいんじゃない?」と思いたくなる気持ち、わかります。でも、着払いには注意点があるんです。まず、会社によっては「着払い禁止」というルールを設けているところもあります。事前連絡なしでいきなり着払いで送ると、受取拒否されるリスクも。さらに、退職後の印象悪化にもつながる可能性があります。「最後までマナーがなっていない」と思われたら、もったいないですよね。特に小規模な企業や個人経営の会社では、着払いの荷物に敏感な場合もあるので要注意です。結局のところ、トラブル回避のためには、事前確認+基本は自己負担(元払い)がベターなんです。

- 事前許可がないと受取拒否される可能性

- 会社との信頼関係を損なうリスク

- 後からトラブルに発展しやすい

会社の了承がある場合のみ着払い可能

基本的に、退職後の返却物を着払いで送る場合は、必ず会社側の了承を得てからにしましょう。会社によっては「郵送の場合は着払いでOK」とあらかじめ伝えてくれることもあります。たとえば、貸与パソコンや業務用スマホなど、送料が高くなりやすいものを返す際は、会社負担を認めてくれるケースがあるんですね。ただし、その場合でも「誰に向けて」「何を着払いで送るのか」をきちんと伝えることが大切です。口頭のやり取りだけでなく、できればメールなど記録に残る形で指示を受け取ると、後々のトラブル防止にもなります。指示がないのに自己判断で着払いを選んでしまうと、「配慮が足りない」と悪印象を持たれるリスクが高いので注意しましょう。

着払いでトラブルになった実例

実際に、退職時の着払い郵送が原因でトラブルになった例もあります。たとえば、ある中小企業では、退職者が事前連絡なしに貸与パソコンを着払いで送付。受け取った総務担当者は「なぜ送料を会社負担に?」と困惑し、最終的に人事評価がマイナスに響いたそうです。また、別の例では、営業用の制服を着払いで送り返した元社員が、後日「退職金から送料を差し引かれた」というケースも…。このように、着払いをめぐるトラブルは意外と後を絶ちません。特に退職直後はお互いにデリケートな時期ですから、ちょっとしたことでわだかまりが残ることもあります。だからこそ、最後まで誠意をもって対応することが、円満退職へのカギなんです。

着払い・元払いの違いと選び方

そもそも、「着払い」と「元払い」って何が違うの?という方のために、簡単に整理しておきましょう。着払いは「受取人が送料を支払う」方法、元払いは「発送側が送料を支払う」方法です。つまり、着払いで送ると、会社側が送料負担をすることになります。一方、元払いなら自分で送料を支払う形です。一般的なビジネスマナーとしては、「送付物は送り主が送料を負担する(=元払い)」が原則。退職時の返却物も例外ではなく、特別な指示がない限りは元払いが基本対応です。

- 会社から「着払いで」と明示されている場合→着払いOK

- 会社指示がない場合→必ず元払いで送る

- 高額送料の場合も、まずは確認を取ること

会社に費用負担させるのは非常識?

「退職時の返却物なんだから、会社が送料を払って当然じゃない?」と思う方もいるかもしれません。でも実は、ビジネスマナー上では、送り主が送料を負担するのが基本ルール。つまり、自己都合退職の場合、返却にかかる費用を会社に負担させるのは、一般的には非常識とされています。特に、事前に合意を得ずに着払いで送ってしまうと、会社側に「常識がない」と思われるリスクが高いです。たとえ少額でも、自分で支払うことで「最後まで責任を持って対応できる人」という好印象を残せます。退職後も縁が続く可能性を考えると、少しの配慮が大きな違いを生むんです。

自己負担で円満退職を目指す理由

「送料ぐらいケチりたくないなぁ」と思うかもしれませんが、自己負担で発送することには大きなメリットがあります。まず、会社側との最後のやり取りでトラブルを防ぐことができます。さらに、自己負担して送ったことで、相手に「きちんとした対応のできる人」というポジティブな印象を与えられるんです。退職後も、前職との良好な関係を保っておくことは意外と重要。推薦状が必要になったり、取引先として再び関わったりする可能性もゼロではありません。未来のチャンスを広げるためにも、送料ぐらいは「円満退職のための自己投資」と考えた方が結果的にプラスになりますよ。

返却物の郵送方法と追跡・安全対策

退職時の返却物、せっかくきれいにまとめても、配送中に紛失や破損してしまったら台無しですよね。だからこそ、確実に届けるための「安全な郵送方法選び」と「リスク対策」が超重要!このパートでは、レターパック・書留・宅配便といった主要な配送手段を比較しながら、どんな返却物にどの方法が向いているのか、初心者でもすぐわかるように詳しく解説していきます。追跡番号の活用や、送り状の保管といった安全対策もバッチリ押さえていきましょう!

レターパック・書留・宅配便の比較

返却物の郵送方法には、いくつか選択肢がありますが、それぞれメリット・デメリットがあるんです。どの方法を選ぶかは、送る物の「重要度」「サイズ」「重さ」で決めるのが基本。ここでは代表的な3つの配送方法を比較してみましょう。

- レターパックライト・プラス:追跡可、手軽、安価(370円/520円)

- 簡易書留・一般書留:補償あり、確実に手渡し

- 宅配便(ヤマト・佐川など):大型荷物や高額品に最適

保険証などの重要書類に最適な方法

退職時に返却するものの中でも、特に注意が必要なのが「保険証」などの個人情報を含む重要書類です。万が一紛失すると大きな問題に発展するため、普通郵便で送るのは絶対に避けましょう。おすすめは、「簡易書留」または「一般書留」を利用すること。これらは追跡サービスがついているだけでなく、万一紛失した場合の補償も受けられます。料金は普通郵便より高めですが、大切な書類を確実に届けるためには必要なコストと考えましょう。また、封筒には「重要書類在中」などと明記し、間違って開封・廃棄されるリスクを減らす工夫も大事。安全に、確実に、相手に届ける意識を持って対応しましょう。

紛失リスクを減らすコツ

せっかく丁寧に梱包しても、配送中に紛失してしまったら意味がありませんよね。そこで、紛失リスクを極力減らすためのコツを押さえておきましょう。まず、必ず「追跡番号付き」の配送方法を選ぶことが基本。レターパック、書留、宅配便など、追跡できるサービスを使えば、荷物の現在地をいつでも確認できます。また、発送後は必ず「控え(受付票や送り状の写し)」を保管しておきましょう。さらに、発送が完了したら、会社側に「〇日に〇〇を発送しました」と一報を入れると、より安心です。細かい手間ですが、これを怠ると後々トラブルになりやすいので、抜かりなく進めましょうね。

返却確認の連絡は必要?

返却物を郵送した後、「連絡ってした方がいいのかな?」と迷う方、多いですよね。答えは、基本的に「連絡した方が安心」です!送りっぱなしにしてしまうと、相手が受け取り状況を把握できず、思わぬ行き違いが起きることも。特に、退職後は直接やり取りできる機会が減るので、郵送完了後に一言連絡を入れるのが大人のマナーです。ここでは、返却確認をスムーズに行うためのポイントと、すぐ使える連絡文例を紹介していきます!

- 会社側に受領確認の手間をかけさせない

- 紛失トラブルを未然に防げる

- 最後まできちんとした印象を残せる

メールでの確認文例とポイント

返却物を送った後は、できるだけ早く(発送当日~翌日までに)会社側に連絡を入れましょう。連絡方法は電話でもOKですが、記録を残す意味でも「メール」がベストです。内容はシンプルで構いませんが、「いつ」「何を」「どの配送方法で」送ったのかを明確に伝えるのがポイントです。あわせて、簡単なお礼の言葉を添えると好印象に!ここでは、すぐに使えるメール文例をご紹介します。

- 件名:【返却物発送のお知らせ】◯◯(氏名)

- 本文:「お世話になっております。◯◯です。本日、貸与品(パソコン・IDカード等)をレターパックプラスにて発送いたしました。到着まで今しばらくお待ちください。これまで大変お世話になりました。」

- 署名:氏名・連絡先(電話・メールアドレス)

このようなシンプルなメールでも、「きちんと連絡をくれた」と受け取った側には好印象が残ります。あらかじめ、送り状の追跡番号もメモしておき、万一相手から「まだ届かない」と言われた場合にすぐ対応できるよう準備しておきましょう!

トラブルを避け、会社との関係を良好に保つには

退職時、返却物をきちんと送ることだけがゴールではありません。実は、「その後」の対応こそが、会社との良好な関係を左右するポイントなんです。ここでは、返却後にやっておきたいひと工夫や、逆にやってはいけないNG行動について解説していきます。最後の最後まで誠実に対応することで、気持ちよく新しいスタートを切れるようにしていきましょう!

円満な退職後の対応で評価を下げない

退職後も、意外と「元社員の評判」が残ることってあります。たとえば、新しい職場で前職の同僚や上司と再会するケース、業界内でつながりが続くケース…。そんなとき、「あの人は最後まできちんとしていた」という印象があるかないかで、扱いが大きく変わることも。返却物の対応ひとつ取っても、添え状をつける、発送後に一言連絡を入れるなど、小さな積み重ねが信頼を作ります。逆に、いい加減な対応をしてしまうと、「あの人はだらしなかった」というネガティブなイメージがついてしまうかもしれません。退職はゴールではなく、新しいスタート。だからこそ、最後の最後まで丁寧な行動を心がけたいですね!

- 返却物に添え状を必ずつける

- 発送完了後に簡単な連絡を入れる

- 相手への感謝の気持ちを忘れない

小さなマナーが信頼をつくる理由

「たかが返却物」と思うかもしれませんが、実はこうした小さな場面にこそ、その人の本質が表れるんです。添え状を一枚つける、梱包を丁寧にする、発送完了後に一言お礼を伝える。こうした些細なマナーが積み重なると、「この人は信頼できる」という評価につながります。特に退職時は、会社側も何かとデリケートになっているもの。小さな心配りが、退職後のあなた自身を守ることにもなるんです。「もう関係ないから適当でいいや」ではなく、「最後まで誠実でいよう」という意識を持つこと。それが、あなたの未来を明るくする力になりますよ!

避けるべきNG行動とその代替案

退職時の返却対応でやってはいけないNG行動も、しっかり押さえておきましょう。まず、無断で着払いにすること。これだけで印象がガタ落ちします。代わりに、事前確認して元払いを基本とするのが正解です。また、梱包を雑にして物が壊れる、発送後に連絡をしない、といったことも避けたいですね。もし時間がない場合でも、最低限のマナーは守りましょう。例えば、簡単なメモでもいいので添え状をつける、メール一通でもいいので発送連絡をする。それだけでも、印象は大きく変わります。要は、「相手への配慮があるか」がすべて。ちょっとの手間を惜しまないことで、スムーズな退職と未来のチャンスにつながりますよ。

よくある質問

- 退職時、返却物を郵送してもいいの?

-

基本的には郵送でも問題ありません。ただし、会社によっては「直接返却」を指定している場合もあるので、事前確認を忘れずに!郵送する際は、丁寧な梱包と添え状を添えるのがマナーです。

- 返却物を着払いで送ってもいい?

-

原則は自己負担(元払い)です。会社から着払いOKの指示がある場合を除き、勝手に着払いで送るのは避けましょう。トラブル防止のため、送料は自分で負担するのがスマートです。

- 返却後、会社に連絡は必要?

-

はい、必要です!発送後に「〇日に〇〇を発送しました」と一報を入れることで、トラブル防止と、きちんとした印象づくりにつながります。できればメールで連絡すると記録にも残り安心です。

最後まで丁寧な対応を心がけるだけで、未来のあなたへの信頼につながります!小さなひと手間、ぜひ大切にしてくださいね!