「またあの人、辞めるって言ってるけど本当に辞める気あるのかな?」

──こんなモヤモヤを感じたこと、ありませんか?

職場に一人はいる「辞める辞める詐欺」の常習犯。聞かされる側は、毎回ドキドキしたり、うんざりしたり……感情の振り幅がとにかく大きいんですよね。

しかも、その「辞める宣言」に一喜一憂しているうちに、チームの雰囲気が悪くなったり、あなた自身のメンタルまで消耗してしまう危険もあるんです。

でも、安心してください!

本記事では、そんな「辞める辞める詐欺」の心理や特徴を徹底的に解説し、さらに冷静かつ建設的に対応できる具体策まで紹介していきます。

- 辞める辞める詐欺の心理・特徴・行動パターンを詳しく解説

- 本人が抱える不安や承認欲求を冷静に読み解く方法

- 職場全体で辞める辞める問題を未然に防ぐ具体策を紹介

- 自分自身が振り回されないマインドセットと対応術を提案

辞める辞める詐欺の心理とは?特徴と行動パターン

辞める辞める詐欺を繰り返す人の心理は、ズバリ「承認欲求」と「不安」が根底にあります。

つまり、「誰かにもっと認めてほしい」「今の環境に不満があるけれど、辞める決断が怖い」という、矛盾した気持ちが複雑に絡み合っているのです。

まず特徴として多いのが、繰り返し同じ話題を出すという行動パターン。

一度「辞めたい」と言った後も、数日おき、あるいは飲み会のたびに「やっぱり辞めるかも」と蒸し返してくるのが典型例です。

さらに、具体的な退職時期や理由を明かさないのもポイント。

「いずれ」とか「いつかは」といった曖昧な表現が多く、いざ話を詰めようとすると「まだ考え中」と逃げるケースが目立ちます。

このような行動パターンは、本人が自分の存在感を職場内で確認したい、または環境に対する小さな抵抗を試みている心理の表れといえるでしょう。

たとえば、「最近、評価されてない気がするな…」「このチーム、ちょっと冷たくない?」という不満が積もった結果、「辞める」という言葉を武器に使ってしまうのです。

ただし、ここで大切なのは、すべての「辞める宣言」が演技とは限らないという点。

メンタルヘルスの問題(うつ病、適応障害など)が隠れている場合もあり、単なるパフォーマンスと断定するのは危険です。

だからこそ、行動パターンを冷静に見極めながら、対応方法を考える必要があるんです!

辞める辞めると言う人の本音を探る

辞める辞めると言う人の本音は、「本当に辞めたいわけじゃない」という場合が意外と多いんです!

実際、彼らの心の奥底には、「今の状況を変えたい」「もっと評価してほしい」「もっと安心して働きたい」という願望が隠れています。

辞めたいという発言は、職場に対する「不満」の表現でありながら、同時に「助けを求めるサイン」でもあります。

たとえば、「最近頑張っても認めてもらえない」「誰も自分を気にかけてくれない」という孤独感や、「仕事量が多すぎて辛いけど言えない」というストレスが、爆発する形で「辞めたい」と口から出ることも。

こうした背景には、承認欲求の問題が強く影響しています。

つまり「もっと自分を見てほしい!」という気持ちですね。

また、職場環境への不満も無視できません。

「上司との人間関係がうまくいかない」「労働条件に納得できない」など、日々の小さなストレスが積み重なった結果、「もう限界かも」と思ってしまうのです。

とはいえ、ここでポイントなのは、彼ら自身も「本当に辞めるべきなのか」「ただ辛いだけなのか」自分でもわからない状態に陥っていること。

だからこそ、感情的に反応せず、冷静に本音を引き出すコミュニケーションが求められるわけです!

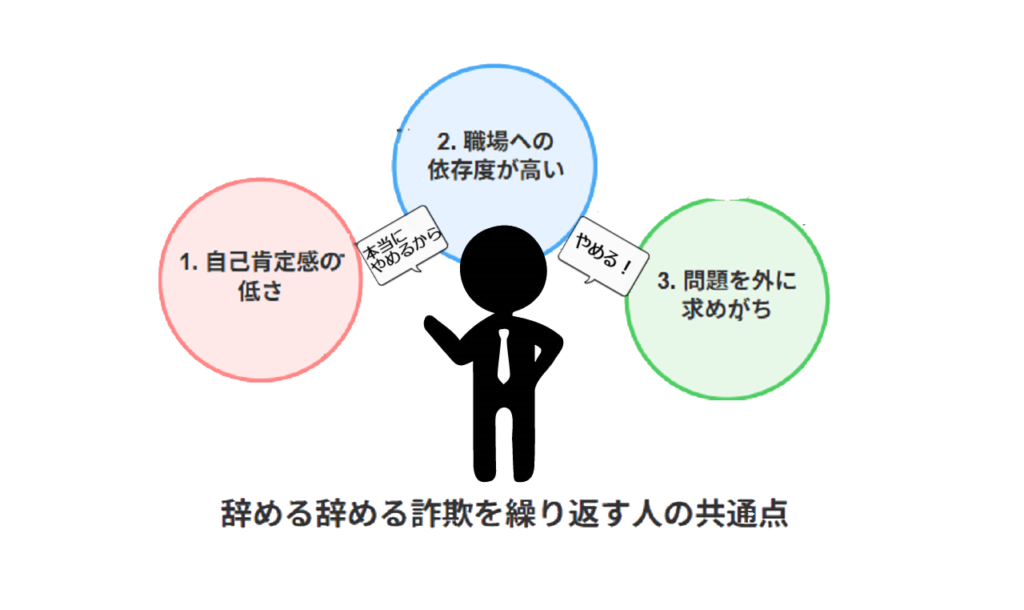

辞める辞める詐欺を繰り返す人の共通点

辞める辞める詐欺を繰り返す人たちには、いくつかの明確な共通点が見られます。

一言でまとめると、「自己肯定感が低く、環境への依存度が高い」 という特徴です。

まず第一に、自己肯定感の低さ。

自分に自信が持てず、ちょっとした叱責や評価のズレにも過敏に反応してしまいます。

その結果、「どうせ自分なんて」「ここにいても意味がない」と思い込み、辞めたいという気持ちを頻繁に口にしてしまうのです。

次に、職場への依存度が高いことも共通点。

本当に辞める覚悟ができていないため、「辞める」と言いながらも居続けるのです。

職場に対する不満があっても、現状を離れることに対する恐怖心が強く、「今より悪い状況になるかも」と考え、結局踏み切れない……という心の葛藤が繰り返されます。

さらに、問題を外に求めがちという傾向も。

たとえば、「上司が悪い」「同僚が冷たい」「会社の方針がダメ」など、周囲に原因を求め、自らの行動を変えようとはあまりしません。

また、こうした人たちは、周囲のリアクションを非常に気にするため、ちょっとした無関心やスルーに対しても「居場所がない」と感じやすいのです。

だからこそ、彼らに対しては、

- 過剰に反応しない

- しかし完全に無視もしない

というバランスの取れた対応が求められます。

辞める辞める詐欺で信用を失うリスクとは

辞める辞める詐欺を繰り返すことは、本人だけでなく、職場全体にも深刻なダメージを与えます。

結論から言えば、本人の信用は確実に失われ、組織の信頼関係も揺らいでしまうのです。

まず、本人が負うリスクについて。

「また辞めるって言ってるよ」と周囲に受け止められることで、発言の重みがゼロになるという悲しい現象が起こります。

どんなに本気で訴えても、「どうせ辞めないんでしょ」と相手にされなくなり、結果的に孤立していきます。

次に、職場全体への影響。

頻繁に辞める発言が出ると、チーム全体の士気が下がり、「またあの話か…」と場の空気がどんよりしてしまうんです。

さらに、周囲が「あの人がいなくなったらどうしよう」と余計な不安を抱えたり、業務の分担をめぐる緊張感が高まったりすることもあります。

こうして、個人の信用低下だけでなく、チームワークや業績にまで悪影響が及ぶという最悪の連鎖が起きるのです。

たとえば、プロジェクトの大事な局面で「辞めるかも」なんて言われたら、上司もメンバーも頭を抱えてしまいますよね?

「この人を中心にタスクを任せて大丈夫なのか?」という不信感が生まれ、最悪の場合、戦力外通告にもつながりかねません。

だからこそ、「辞める発言」を軽く扱ってはいけない。

本人にも、周囲にも、大きなリスクが潜んでいる──この事実をしっかり押さえておきましょう!

信頼関係が壊れる瞬間

辞める辞める詐欺によって信頼関係が壊れる瞬間は、「発言と行動に一貫性がない」と気づかれたときです!

職場の仲間たちは、意外と細かいところまで見ています。

最初は「どうしたんだろう?」「大丈夫かな?」と心配して寄り添おうとします。

でも、辞めると言いながら毎日普通に出社し、特に変わった様子もない……。

そんな様子を繰り返し目にすると、「あれ?結局、口だけだったのかも」という失望感が生まれます。

この時、周囲の心の中では

「もう本気にしない」

「振り回されるのはごめんだ」

といった感情が芽生え始めるんです。

さらに悪化すると、

- 業務の重要な話から外される

- 相談されなくなる

- 「どうせ辞める人」というレッテルを貼られる

こういった具体的な距離感の変化が現れ始めます。

特にチームリーダーや管理職にとっては、メンバーの安定性は非常に重要なため、「辞めるかも」と不安定な発言をする人を中心に据えるわけにはいかないんですよね。

一度壊れた信頼は、そう簡単には戻りません。

だからこそ、「軽はずみな辞める発言」は自分自身の首を絞める結果になりかねない、という意識を持つことがとても大切なのです!

「辞める辞める ハラスメント」とは

近年、「辞める辞める発言」がハラスメントに該当するケースがあることをご存じですか?

実は、「辞める辞める詐欺」は、場合によっては精神的な圧力をかける行為として認識されるリスクがあるんです!

辞める発言を繰り返されると、周囲の人たちは

「またか…」

「今度こそ本気かも」

「どう対応すればいいんだろう」

と、常にストレスを感じながら働くことになります。

このような心理的負担が慢性的に続くと、職場環境が悪化し、場合によってはメンタル不調を訴える人が出てくることも。

そのため、最近では「辞める辞める詐欺もハラスメントの一種だ」と捉える流れが強くなっているんです。

特に問題となるのは、

- 意図的に「辞める」と脅して周囲をコントロールする

- 自分が不利な立場になるたびに「辞める」を盾に交渉しようとする

といった行動です。

こうした行為は、パワーハラスメント防止法(職場におけるパワハラ防止措置義務)にも抵触する可能性があるため、企業側も無視できない問題となっています。

つまり、辞める辞める詐欺は、単なる個人の問題ではなく、組織全体のコンプライアンス問題にも発展しかねない、重大なテーマだということです!

ですので、たとえ相手に悪意がなかったとしても、周囲に過度な精神的プレッシャーを与えていないか?

この視点は常に持っておきたいですね。

辞める辞める発言はハラスメントになるのか?

結論から言うと、状況によっては、辞める辞める発言がハラスメント認定される可能性は十分にあります!

なぜなら、繰り返される辞める宣言が、周囲のメンタルに継続的な悪影響を及ぼす場合、それは精神的圧迫行為と見なされるからです。

パワーハラスメントの定義には、「職場内での優位性を背景に、業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動によって、他人に精神的苦痛を与えること」が含まれています。

たとえば、

- 上司が部下に対して「もう辞めたいんだけど」と繰り返し言う

- チームリーダーがプロジェクトのたびに「辞めるかもしれない」と不安を煽る

このようなケースでは、明確にパワハラの一種として問題視されることがあるのです。

また、意図せず部下や同僚にプレッシャーをかけてしまった場合でも、受け手が「精神的に耐えられない」と感じた時点で問題化するリスクが生じます。

つまり、「冗談のつもりだった」「軽い気持ちだった」では済まされないんですね。

最近では、企業がハラスメント防止のためにガイドラインを設けることが義務付けられています。

この流れの中で、辞める辞める詐欺もコンプライアンスの対象と考えられるようになってきています。

つまり、「ちょっと言っただけなのに…」では済まない社会になってきている。

発言の影響力をしっかり自覚し、軽はずみな「辞める宣言」は絶対に控えるべきなのです!

辞める辞める詐欺とハラスメントの境界線

辞める辞める詐欺とハラスメントの境界線は、「発言の影響度」と「意図の有無」で判断されると覚えておいてください!

まずポイントになるのが、発言が周囲に与える影響です。

たとえば、

- 頻繁な「辞める発言」で職場に不安や緊張感が蔓延している

- その影響で業務に支障が出ている

- チームメンバーが精神的ストレスを感じている

こうした状態が見られた場合、それはハラスメント行為と認定されるリスクがぐっと高まります。

一方で、たまたま一度だけ、あるいは本当に切羽詰まった状況でポロッと「辞めたい」と漏らした程度なら、ハラスメントには該当しないことがほとんど。

つまり、**「発言頻度」と「周囲への影響の大きさ」**が大きなカギなんです。

さらに、もう一つ重要なのが「意図」。

周囲を脅かすつもりがなかったか、それとも意図的に脅し文句として使っていたか──これも判断基準になります。

たとえば、

「自分の希望を通すために、わざと『辞める』と脅す」

「上司にプレッシャーをかけて待遇改善を迫る」

こんな意図がある場合、それは悪質なハラスメントと見なされる可能性が高まるんです。

逆に、「単純な弱音」や「思わず漏らした本音」であれば、注意や指導の対象にはなっても、すぐにハラスメント認定されるわけではありません。

ただし、たとえ悪意がなくても、結果的に周囲に深刻なストレスを与えてしまった場合は問題になります。

だからこそ、発言する側も、受け止める側も、冷静に状況を見極める力が求められるのです!

「辞める辞める詐欺と病気の関係」

辞める辞める詐欺と聞くと、「ただのかまってちゃんでしょ」と思いがちですが、実は病気が背景にある場合も少なくありません!

特に注意が必要なのは、メンタルヘルスの問題です。

たとえば、

- うつ病

- 適応障害

- 不安障害

こうした精神疾患にかかると、本人も自分の感情をうまく整理できず、「辞めたい」という衝動が強く出ることがあります。

うつ病の場合、強い自己否定感から「自分なんてここにいる価値がない」と感じ、辞めたい気持ちが止められなくなることが。

適応障害では、特定の職場環境や人間関係に適応できず、環境を変えたいという思いが強くなります。

不安障害の場合は、「このままここにいたらもっと悪いことが起きるかも」という不安に押しつぶされ、辞める選択肢しか見えなくなることもあります。

このように、本人が意図的に詐欺的な行動をしているわけではないケースも多いんです。

重要なのは、こういった背景に気づかずに、「またかよ!」と感情的に対応してしまうと、さらに相手を追い詰めてしまうリスクがあるということ。

逆に、心の不調に寄り添うことで、本人の状況改善に繋がったり、職場全体の雰囲気も良くなることが期待できます。

ですので、「もしかして病気が関係しているかも?」という視点を持ち、必要に応じて産業医面談やカウンセリングを勧めるなど、慎重な対応を心がけることが大切です!

辞める辞める詐欺への正しい対処法

辞める辞める詐欺に振り回されないためには、冷静な観察と、戦略的な対応が何よりも大切です!

感情的に反応してしまうと、かえって問題をこじらせてしまうので、落ち着いて、かつ「次の一手」を意識して対応しましょう。

まず最初に重要なのが、相手の本気度を見極めること。

「辞めたい」と言われたからといって、即座に深刻に受け止める必要はありません。

過去の発言履歴や、その時の態度、具体的な退職理由の有無を冷静にチェックすることが大事です。

次に、過剰なリアクションを控える。

たとえば、「えっ!?本当に辞めるの!?どうしよう!」と慌てふためくと、相手は「自分に注目が集まった」と満足してしまい、辞める発言をエスカレートさせる可能性があります。

あくまで「そうなんだね」と淡々と受け止め、必要であれば「具体的な時期や手続きについてはまた相談しよう」と現実的な話に持ち込むのがベスト。

そして、「選択はあなた自身にある」という姿勢を一貫して見せることも重要です。

「無理に引き止めない」「辞めるなら辞めるで手続きを進める」といったスタンスをとることで、相手に「自分の発言に責任を持たなければならない」という自覚を促すことができます。

さらに、もしもメンタルヘルス的な問題が疑われる場合には、無理に問い詰めず、専門家につなげることを優先しましょう。

産業医や人事部門への相談を躊躇せず、本人にも「支援の選択肢がある」ことを優しく伝えることが大切です。

冷静さと温かさ、そのバランスを忘れずに──それが、辞める辞める詐欺に対する一番の武器になります!

対応マニュアル:冷静に観察する

辞める辞める詐欺に対してまず取るべき行動、それは冷静に相手を観察することです!

「また辞めるって言ってるなぁ」と思った瞬間、感情的になりたくなるのは当然ですが、ここでグッとこらえましょう。

重要なのは、相手の発言と行動のギャップを冷静に記録していくことです。

たとえば、

- 辞めると言った翌日も、普通に業務をこなしているか?

- 本当に退職手続きに向けた具体的な動きをしているか?

- 何度も同じ内容の発言を繰り返していないか?

こうしたポイントを、日々の業務の中で自然にチェックしていきます。

また、話し方や表情にも注目しましょう。

本当に追い詰められている人は、声に張りがなかったり、目線が泳いだり、明らかに疲れた様子を見せることが多いです。

逆に、辞める発言を「かまってほしい」ためだけにしている人は、冗談めかしていたり、周囲の反応をチラチラうかがう仕草を見せることが多いもの。

ここで重要なのは、観察はあくまで「静かに」行うということ。

問い詰めたり、探りを入れるような態度は絶対にNGです。

あくまで日常業務の中で、自然に「事実」を積み上げることがポイントです。

冷静な観察を続けることで、

「本当に辞める可能性が高いのか?」

「単なるパフォーマンスなのか?」

その見極めが少しずつできるようになっていきますよ!

対応マニュアル:行動で信頼を築く

辞める辞める詐欺に効果的な対応、それは言葉ではなく、行動で信頼を築くことです!

「大丈夫?」「辞めないでほしい」なんて優しい言葉をかけたくなる気持ちはよくわかります。

しかし、言葉だけでは相手の不安や不満を根本から解消することはできません。

むしろ、「本当に自分を認めてくれているのか?」と疑念を深める結果になることすらあるのです。

ではどうするか?

答えはシンプルで、日々の行動で「あなたをきちんと見ているよ」「あなたの存在を尊重しているよ」というメッセージを伝えること。

たとえば、

- ちょっとした成果にも具体的にフィードバックする(例:「先週のあの対応、すごく助かったよ!」)

- ミーティングで発言の機会を積極的に与える

- 日常の雑談でも、相手に関心を寄せる(例:「最近、どう?忙しい?」)

こういった小さな積み重ねが、じわじわと相手の安心感を育てます。

辞める辞めると言い出す前に、「この職場には自分の居場所がある」と感じてもらえれば、自然と辞めたい気持ちも和らぐ可能性が高いのです。

注意点としては、過剰な迎合は逆効果だということ。

「あなただけ特別扱いします!」といった態度は、他のメンバーとの不公平感を生み、かえって問題をこじらせる原因になります。

あくまで「公正に」「自然体で」信頼を築くことが大事。

結果として、

「辞めたい」と言われても冷静に対応できる

→ 相手も落ち着きを取り戻す

→ チーム全体の雰囲気も良くなる

というポジティブループが生まれるのです!

辞める辞めると言って辞めないパート社員への対応法

パート社員が「辞める辞める」と言いながら結局辞めない──これ、実は正社員とは少し違った背景があることが多いんです!

パート社員は、正社員よりも「ライフイベント」や「家庭環境」の影響を強く受けます。

たとえば、

- 子どもの進学・卒業に伴う生活リズムの変化

- 介護や家族のサポート事情

- 配偶者の転勤や勤務状況の変化

こういった事情が少しずつプレッシャーとなり、「もしかしたら辞めなきゃいけないかも」という不安が先走ってしまうことがよくあります。

さらに、パートという雇用形態自体が「いつでも辞められる」という心理的ハードルの低さを持っているため、軽い気持ちで「辞めるかも」と口にしてしまうケースも少なくありません。

だからこそ、対応のポイントは二つ──

- 感情ではなく事実で対話する

- 本人の事情を尊重しつつ、選択肢を広げる

たとえば、「最近ご家庭のことで何か変化がありましたか?」といった聞き方で、まず本人の状況を丁寧に把握します。

そして、もし時間や働き方に柔軟な対応が可能なら、「このまま少し勤務時間を調整する方法もありますよ」といった提案をしてみるのです。

ここで重要なのは、辞めるか続けるかの二択だけを押し付けないこと。

「変化に合わせて働き方を相談できる」というスタンスを示すことで、本人も「辞めるしかない」という極端な選択に追い込まれにくくなります。

パート社員こそ、環境の変化に敏感な存在。

その特性を理解し、柔軟にサポートする姿勢を持つことが、結果的にチーム全体の安定にも繋がるのです!

パート社員特有の心理背景を理解する

パート社員が「辞める辞める」と言う背景には、生活リズムの変動や家庭との両立に対する強いプレッシャーが潜んでいます!

正社員に比べて、パート社員は「家庭」「子育て」「介護」「配偶者の仕事」など、個人のライフステージに直接影響されやすい立場にあります。

たとえば、子どもが中学・高校に進学して部活が始まると、送り迎えやお弁当作りで朝夕の時間帯に負担がかかる。

また、親の介護が始まったことで、急な呼び出しが増える。

そんな変化があると、「今まで通り働き続けるのは難しいかも…」という不安が、自然と心の中に芽生えてくるんです。

さらに、パートという働き方自体が「いつでも辞めやすい」環境にあるため、ちょっとした不満や不安がすぐに『辞めたい』という言葉に変換されやすいのも特徴です。

ここで見落としがちなのが、パート社員たちの「罪悪感」。

「迷惑をかけたくない」「自分が頑張れないなら辞めた方がいいかも」と、自責の念から辞める発言をするケースも非常に多いんです。

つまり、

- 本音では働き続けたい

- でも周囲に迷惑をかけたくない

- 自分だけワガママを言っているようで辛い

そんな複雑な気持ちが、辞める発言の裏に隠れていることを忘れてはいけません!

この心理背景を理解せずに、「また辞めるって言ってるよ」と一蹴してしまうと、本人はますます孤立し、結果的に本当に退職してしまう可能性が高まります。

だからこそ、**「大丈夫ですよ」「一緒に考えましょう」**という寄り添い型のコミュニケーションが、パート社員との信頼関係づくりには欠かせないんです!

具体的な対応策

パート社員が「辞める辞める」と言い出したとき、重要なのは焦らず、具体的な対応を段階的に進めることです!

まず最初にすべきは、本人の現状を丁寧にヒアリングすること。

いきなり「じゃあ辞めますか?」とは言わず、

「最近、何か困っていることはありますか?」

「ご家庭のことで急な変化があったりしますか?」

と、本人の置かれている状況を優しく確認していきましょう。

次に、ヒアリング結果をもとに柔軟な働き方を提案するステップです。

たとえば、

- 勤務時間を短縮する

- 出勤日数を減らす

- 一時的に在宅勤務や時差出勤を検討する など、本人の負担を軽減できる方法を一緒に探ります。

ここで大事なのは、選択肢を提示すること。

「辞めるか続けるか」ではなく、

「こういう方法もありますよ」

「無理のないペースで続ける選択もアリですよ」

というスタンスを取ることで、本人にとっての心理的ハードルを下げることができます。

さらに、対応策は必ず書面化して共有するのがおすすめ!

「こういう形で働くことを合意しました」と記録を残しておくことで、後からの誤解やトラブルを防ぐことができるからです。

最後に、フォローアップも忘れずに。

新しい働き方が始まった後、

「最近どうですか?」

「無理していないですか?」

と、定期的に声をかけることで、本人の安心感を維持することができます。

この一連の流れを意識するだけで、辞める辞める問題がかなりの確率で落ち着くんですよ!

辞める辞める詐欺を職場から無くすために

辞める辞める詐欺を根本からなくすには、個人対応だけでなく、職場全体の環境づくりがカギです!

結論から言えば、誰もが安心して本音を言える環境を作ることが最大の予防策になります。

なぜなら、「辞める辞める」と繰り返す背景には、

- 言いたいことが言えない閉塞感

- 自分が評価されていないと感じる孤独感

- 職場に対する信頼感の欠如

といった、職場の「空気」の問題が潜んでいるからです。

具体的には、小さな不満や不安を日常的に拾い上げられる文化を作ることが重要。

- 定期的な1on1面談で、業務だけでなく気持ちの部分にもフォーカスする

- 小さな成果や努力もきちんと認める

- 問題提起を歓迎する空気を作る(「言ってくれてありがとう」という姿勢)

こうした日常の積み重ねが、「辞めるしかない」と追い詰められる前に、適切な対話と調整ができる職場へと変えていくんです。

また、管理職やリーダー層には、メンタルヘルスの初期サインに気づくスキルを身につけてもらうことも大切です。

ちょっとした態度の変化や、無口になったり、遅刻・早退が増えたりするサインを見逃さず、早めにケアできる体制を整えていきましょう。

辞める辞める詐欺に振り回されない職場を作るためには、問題が表面化する前に、日々のコミュニケーションを積み重ねることが何よりの対策なのです!

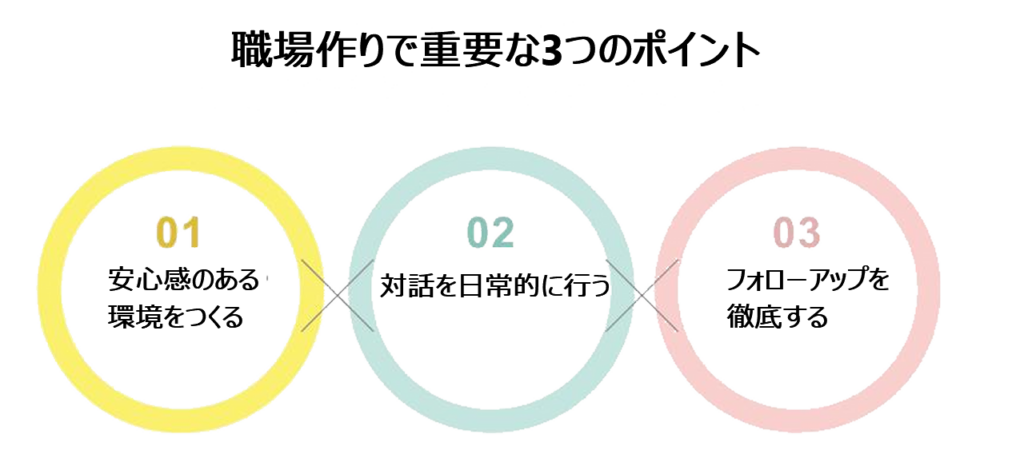

職場作りで重要な3つのポイント

辞める辞める詐欺を未然に防ぐためには、職場全体で安心感・対話・フォローアップという3つの要素をバランス良く育てていくことが不可欠です!

① 安心感のある環境をつくる

まず第一に、誰もが安心して働ける環境づくりが基本です。

これは単に「優しい空気を作る」という意味ではありません。

- 公平な評価がなされる

- 意見を言っても否定されない

- ミスをしても成長の機会として扱われる

こうした土台があってこそ、「自分はこの職場にいてもいいんだ」と安心できるようになります。

結果として、過剰な承認欲求からくる「辞める詐欺」発言も減少していきます。

② 対話を日常的に行う

次に重要なのは、小さなうちに不満や違和感を拾い上げる「対話」の習慣です。

- 定期的な1on1ミーティング

- 業務外の雑談タイム

- 「最近どう?」と声をかける習慣

これらを通じて、「困ったことがあったらすぐ話してもいいんだ」という空気を作ります。

本音を言える環境があれば、そもそも「辞める」という極端な行動に出る前に問題を解決できる可能性が高まります。

③ フォローアップを徹底する

そして最後に、行動に対するフォローアップが欠かせません。

- 頑張った人をきちんと労う

- 困っている人には手を差し伸べる

- 決めた改善策がうまくいっているか確認する

このように、行動→フィードバック→改善のサイクルをきちんと回すことで、職場全体に「自分たちは見てもらえている」という実感が広がります。

これが、辞める辞める詐欺を未然に防ぐ強力な抑止力になります!

辞める辞める詐欺に振り回されないマインドセット

辞める辞める詐欺に悩まされるとき、最も大切なのは、自分自身のメンタルを守るマインドセットを持つことです!

まず一番大事なのは、「相手の問題を自分の問題にしない」という意識。

「また辞めるって言ってる……」と気に病みすぎると、あなた自身が疲弊してしまいます。

辞める辞める詐欺はあくまで相手の課題であり、あなたがすべて背負い込む必要はありません!

次に、冷静な距離感を保つこと。

共感は大事ですが、過剰に感情移入してしまうと、相手の不安や不満に引きずられてしまいます。

「あなたの話はしっかり聞く。でも、決めるのはあなた自身だよ」というスタンスを貫きましょう。

さらに、「自分にできること」と「できないこと」を切り分けるスキルも必須です。

対話の場を作る → できる

相手の感情を完全にコントロールする → できない

この線引きを明確に持つことで、自分を守りつつ、健全に対応できるようになります。

そして何より、自分自身の心身を大切にすること。

「今日はちょっと疲れたな」と感じたら、無理せず休む。

趣味や家族との時間を大事にして、自分自身のエネルギーを充電しましょう。

相手に振り回されず、冷静に、そして優しく。

そんなマインドセットを持つことで、辞める辞める詐欺に動じない、しなやかで強い自分を育てていけます。

まとめ

「辞める辞める詐欺」に振り回される毎日、もう終わりにしましょう!

この記事では、辞める辞める詐欺の心理背景から、実際の行動パターン、さらに正しい対応方法まで、幅広く具体的に解説してきました。

ポイントは、「冷静な観察」と「行動での信頼構築」。

そして、職場全体で安心感のある環境を育てることが、根本的な解決策になるということでしたね!

辞めると言われたら焦るのが普通。

でも、そんなときこそ一呼吸置いて、「これは相手の課題」と受け止める。

その積み重ねが、結果的にあなた自身も、職場全体も、ずっと楽な状態へと導いてくれるはずです。

今日からできる小さな一歩──

まずは、「話を聞く姿勢」を意識するところから始めてみませんか?

よくある質問(Q&A)

- 「辞める辞める」と言う人は本当に辞めるのでしょうか?

-

ケースバイケースですが、多くの場合は「今の環境に不満があるが、辞める決断ができない」状態です。

過去の行動や発言パターンを観察し、退職に向けた具体的な動き(退職届の提出など)がないかを確認することで、本気度を見極めることができます。 - 辞める辞める詐欺に対して怒ったり注意したりしてもいいですか?

-

感情的な注意は逆効果です!

怒りや注意は、相手をさらに追い詰め、問題を悪化させるリスクがあります。

冷静に、そして事実ベースで「辞めるなら具体的な手続きを進めよう」と促すのが効果的な対応です。 - パート社員の「辞める辞める」にはどのように対応すればいい?

-

まずは、本人のライフステージや家庭環境の変化を丁寧にヒアリングすることが大切です。

勤務時間の調整や柔軟な働き方の提案など、選択肢を広げることで、辞めるしかないという思い込みを和らげることができます。 - 「辞める辞める」発言が職場に与える悪影響って?

-

発言が続くと、職場の士気が低下し、メンバー間の信頼関係にもヒビが入ります。

さらに、業務の進行に支障が出たり、優秀な人材の流出を招くリスクもあるため、早めの対応が必要です。 - もしメンタル不調が疑われる場合、どう対応すればいい?

-

無理に問い詰めず、産業医面談やカウンセリングの利用を勧めるのがベストです。

本人のペースを尊重しながら、必要なサポートを受けられるよう環境を整えてあげることが重要です。