「最近、あの人、静かだな……」そう感じたとき、すでにその人は心の中で退職を決めているかもしれません。何も言わずに辞める人たち、その背後にある理由とは?この記事では、表面化しない退職の兆候とその背景にある心理、そして職場ができる対策を、少しテンション高めのアナウンサー風に、でもしっかり寄り添いながらお届けしていきます!

- 退職を考える人が沈黙する心理的背景とは?

- 実際に現れる退職のサイン・行動パターン

- 相談される職場環境をつくるための施策

- 予期せぬ退職を防ぐ「信頼と気づき」の仕組み

本当に辞める人はなぜ言わないのか?

退職前兆としての「沈黙」の心理

「最近、全然しゃべらなくなったな」――もしあなたがそう感じているのなら、その人は心の中ですでに職場を離れる準備をしている可能性があります。実は「本当に辞める人」が何も言わないのは、ごく自然な心理の現れなんです。

まず大前提として、人は辞めようと決めた瞬間から、今いる環境に対する“心理的距離”を取り始めます。この「心理的距離」とは、心がその場から離れようとする現象。つまり、意識的にも無意識的にも、その職場に対してもう感情を使いたくないという心理が働くのです。

さらに、「相談しても意味がない」と過去の経験から悟っている場合も多くあります。以前、上司に改善を求めたが何も変わらなかった。あるいは、ちょっと愚痴をこぼしただけで「根性が足りない」と突っぱねられた……そんな経験が、「話すだけ無駄」という無言のバリアを築いてしまうんです。

もう一つ大きな理由は「引き止められるのが嫌」だから。退職を申し出ることで、無駄な交渉や説得に時間を取られるのが面倒で、精神的にも疲れると感じている人が増えています。特に最近は「静かに立ち去る」という選択肢が社会的にも許容されつつあり、それが沈黙退職を後押ししています。

このように、「黙って辞める」という選択には、心理的・経験的・社会的な背景が複雑に絡んでいるんです。

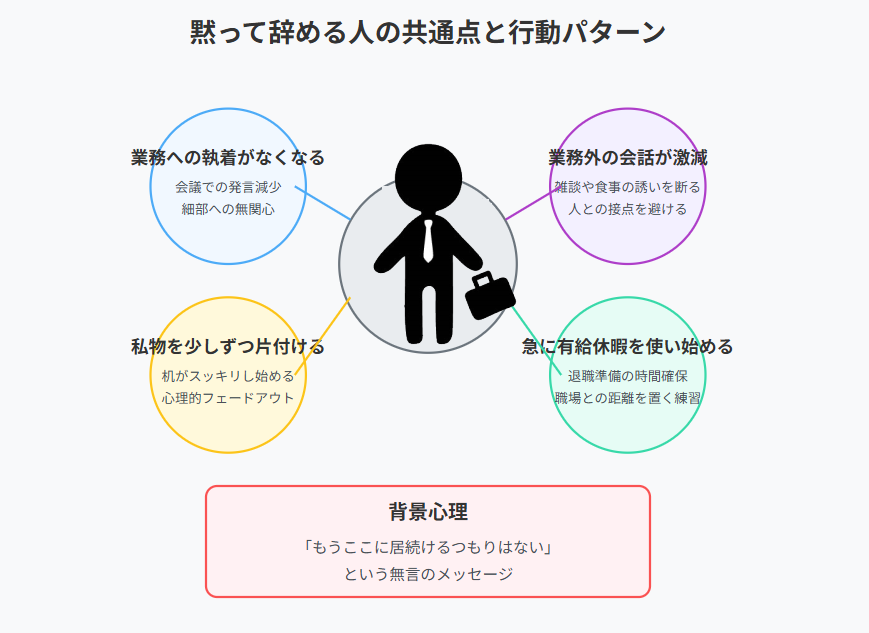

黙って辞める人の共通点と行動パターン

退職を黙って決める人たちには、実はある一定の“パターン”があります。それは決して偶然ではなく、積み重なった心理状態や職場環境の影響が色濃く反映されたものなのです。

まず挙げられるのは「業務への執着がなくなる」こと。これは、仕事の細かいところに気を配らなくなったり、会議での発言が極端に減ったりすることで表れます。自分がいなくなった後のことを考えなくなるので、「どうでもいい」という態度がにじみ出てくるのです。

次に、「私物を少しずつ片付ける」行動。これは物理的にも心理的にも“フェードアウト”の一部。長期的に在籍するつもりがない人は、自然と物を減らすようになります。机の上が急にスッキリし始めたら要注意です。

また、特徴的なのが「業務外の会話が激減する」こと。仲間との雑談や昼食の誘いを断るようになり、まるで壁を作るかのように人との接点を避け始めます。これは「感情的なエネルギーを職場に使いたくない」という深層心理が働いている証拠です。

そして極めつけは、「急に有給休暇を使い始める」ケース。これは退職前の準備期間であると同時に、職場との“距離を置く練習”をしているようなもの。つまり、心の中ではすでに退職届を書いている段階に入っているのです。

このような行動は、すべて「もうここに居続けるつもりはない」というメッセージの現れ。それを見逃さないことが、職場にとっては大きな課題なのです。

退職の兆候を見抜くには?

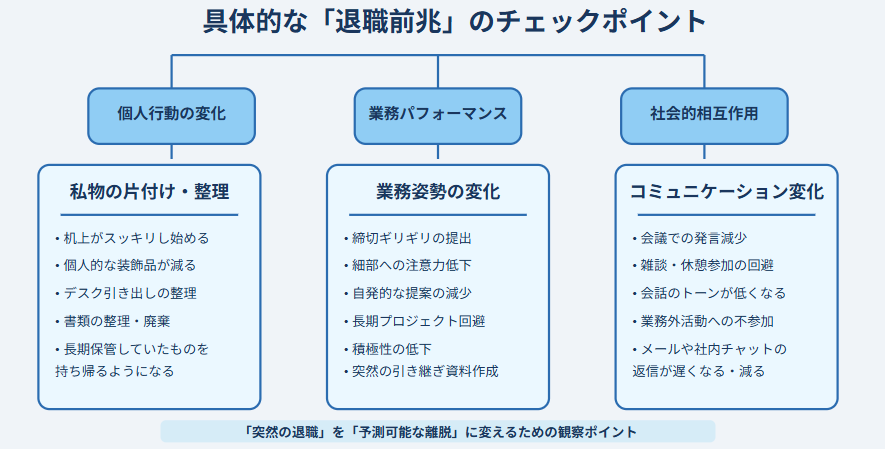

具体的な「退職前兆」のチェックポイント

退職はある日突然決まるように見えて、実はその前に必ず“サイン”があります。ここでは、現場でよく見られる具体的な退職の前兆を紹介していきます。

まずは、「コミュニケーションの変化」。これが一番わかりやすく、かつ見逃されやすいポイントです。以前は積極的に意見を出していた人が、急に口数が減り、会話のトーンも低くなる。このような変化が見られたら要注意。特に、雑談や何気ない会話が激減するのは、「もうこの職場での人間関係に価値を感じていない」サインです。

次に挙げられるのが、「業務への関心の低下」。これは業務ミスが増えたり、報連相が少なくなったりすることで表れます。心ここにあらずといった様子で、常にどこか上の空――この状態は、本人の中で「どうせ辞めるんだから」という気持ちが芽生えている証拠です。

また、「定時退社の頻度が増える」「残業や休日出勤を極力避けるようになる」といった行動もサインの一つ。もちろん働き方改革で定時退社は推奨されるべきですが、急激な変化には理由があります。これは心の中で“終わり”を意識しているからこそ、無理をしなくなるのです。

最後に、「資料の整理や引き継ぎ資料の作成が始まる」。これも見落とされがちですが、まるで無意識のうちに、後任者への備えが進んでいるケースもあります。

こうした前兆を敏感に察知することで、「突然の退職」ではなく「予測可能な離脱」へと変えることができるのです。

「辞める人の前兆」が検索される理由と実態

「辞める人 前兆」という言葉が多く検索されている背景には、「突然の退職」による業務の混乱や人材流出への不安があります。特に中小企業や少人数のチームにとって、ひとりの退職は計り知れない影響を及ぼすため、少しでも早くその“兆し”を見抜きたいという切実な心理が働いています。

実際に検索されている上位記事を見てみると、「辞めそうな人の特徴」や「辞める前の行動リスト」などが並びます。そこに共通するのは、「明確な理由を話さない」「職場での存在感が薄くなる」「個人用の荷物を減らす」「社外予定が増える」といった、“静かに去る人”の特徴です。

中でも注目すべきは、「新しいスーツを着るようになった」「今まで使わなかったフレグランスを使い出した」といった、微細な変化を挙げている記事もあること。これはつまり、「周囲のちょっとした違和感」に気づけるかどうかが、退職予兆の発見において非常に重要だということを意味しています。

また、「前兆」を検索する人の多くは、上司・人事・マネージャー層です。「あの部下の元気がない…もしかして?」という疑念が、検索という行動に繋がっているのです。これは、表面的な“言動”以上に“空気感”や“雰囲気”の変化が、無意識に危機感を生み出している証左とも言えます。

つまり、「辞める人 前兆」が検索されるのは単なる好奇心ではなく、組織維持のためのサバイバル反応とも言えるのです。

本音を言わない背景にある職場の課題

職場環境が「沈黙退職」を招く理由

「どうせ何も変わらないし、言うだけムダ」――これ、実際に退職を決意した人たちが心の中でつぶやくセリフのひとつです。辞める理由を言わずに職場を去る人が増えているのは、単なる気まぐれではなく、職場環境に原因があることが少なくありません。

最も大きな要因の一つは「心理的安全性の欠如」です。これは、組織の中で自分の意見を安心して言えるかどうかを示す概念。心理的安全性が低い職場では、意見を言ったことで評価が下がる、嫌われる、干される――そんな不安が先立ち、本音を飲み込んでしまうのです。

また、「過去に言っても変わらなかった経験」が沈黙を強化します。「人間関係の不満」「評価制度への不信感」「業務量の偏り」など、言いたいことは山ほどあっても、「どうせ何も変わらない」と悟ってしまう。すると、自然と“無言退職”へと流れていくのです。

さらに、管理職の「聞く姿勢」も問われます。「相談があればいつでも言ってね」と言いつつ、実際は忙しそうで話しかけづらい、もしくは意見を聞いても受け流される――そんな状態が続けば、「話す価値なし」と判断されても無理はありません。

つまり、「辞める人は何も言わない」のではなく、「言えない環境が作られている」のです。職場が「聞く体制」を整え、「本音を歓迎する文化」を醸成できていない限り、沈黙退職はこれからも続くでしょう。

人間関係と評価制度が沈黙退職を招く理由

「もう、この職場では何も変わらない」――そう心でつぶやいたとき、人は静かに職場を去る準備を始めます。その背後にあるのが、“人間関係の摩擦”と“評価への不信感”です。

まずは人間関係。職場での人間関係は、日々の働きやすさを大きく左右します。例えば、上司とのコミュニケーションが一方通行だったり、同僚からの無視や冷たい態度が続いたりすると、「ここにいても自分の存在価値はないのでは?」と感じるようになります。こうした“居場所のなさ”は、徐々に職場への信頼感を奪い、声を上げることすら諦める原因になります。

一方で、評価制度への不満も深刻です。「どんなに努力しても成果が認められない」「上司の気分次第で評価が変わる」と感じたとき、人はやりがいを失います。特に頑張り屋ほど、そのギャップに強く傷つき、心を閉ざしていくのです。評価は人の承認欲求を満たす重要な要素であるため、その信頼が揺らぐと、職場に対する“感情の回路”そのものがシャットダウンされてしまいます。

さらに怖いのは、これらの不満が“声にならない”こと。相談すれば「被害妄想だ」「気にしすぎ」と受け流されることを恐れて、多くの人が何も言わずに辞めていくのです。

つまり、人間関係と評価制度という職場の根幹が機能していないとき、人は黙って退職という選択をする。これは個人の問題ではなく、職場全体の“沈黙への構造”とも言えるのです。

辞める人を減らすためにできること

従業員が辞める前に相談してくれる職場をつくるには

突然の退職を防ぎ、事前に「辞めたい」と相談してもらえる職場――それを実現するためには、職場の空気、仕組み、そして上司の姿勢を見直す必要があります。

まず、もっとも大切なのが「心理的安全性の確保」です。これは、何を話しても責められない、評価が下がらないという“安心感”のこと。言いたいことがあっても「怒られそう」「軽く扱われそう」と思ってしまえば、人は口を閉ざしてしまいます。つまり、沈黙退職は“安心して話せる場”がないことの証明なのです。

たとえば、「1on1ミーティング」の導入は非常に有効です。ただし、ここでのポイントは“雑談を重視する”こと。単なる業務報告の時間ではなく、「最近、何か困ってない?」「この前の案件、大変だったよね」といった“共感”から始まる会話が、信頼を築く第一歩になります。

また、「社内アンケート」や「気軽なフィードバック制度」も重要です。毎週1分で答えられる満足度調査、匿名で書ける提案BOXなど、“声を上げるハードル”を下げる工夫が求められます。意外と「ちょっと言ってみたらすぐ動いてくれた」経験が、次の相談に繋がるものなのです。

さらに、「評価やキャリアの透明化」も相談しやすさに直結します。「自分の将来がこの会社にある」と思えるかどうかで、働き方そのものが変わってきます。不安を抱えていても、未来が見えるなら人は動かずに済むのです。

つまり、従業員が辞める前に相談してくれるかどうかは、職場が“信頼に足る存在”であるかどうかのバロメーター。その信頼は、日々の会話、制度設計、そして上司の姿勢によって築かれていきます。

突然の退職による混乱を防ぐためにできること

「ある日突然、優秀なメンバーが退職届を出した」――この現実に、あなたの職場はどれだけ備えられているでしょうか。多くの管理者や同僚が恐れているのは、“前触れのない退職”によって起きる業務の混乱と、職場の空気の変質です。

最も明白なリスクは「業務の停滞」です。特定の業務が属人化していた場合、その人が突然いなくなると、引き継ぎが間に合わず、プロジェクトが停止する危険があります。特に小規模チームでは、このダメージは致命的。したがって、日常的に業務を“チームで共有できる状態”にしておくことが、何よりも重要です。

もう一つの深刻な問題は「職場の雰囲気の悪化」です。突然の退職者が出たことで、「あの人、何かあったのかな?」「次は自分かもしれない」と不安が広がり、結果として連鎖的に退職が続く“ドミノ現象”が起こることもあります。これを防ぐには、普段からのコミュニケーションの積み重ねが不可欠です。

では、何をすればいいのか?答えは明確です。「日常的に小さな変化に気づき、早めに声をかける」こと。これは難しいことではなく、「最近どう?疲れてない?」といった、ちょっとした気づかいから始まります。また、1on1や社内アンケートで“言いづらい本音”を拾える体制を整えておくことも、有効な予防策です。

さらに、業務の属人化を防ぐには、「マニュアル化」と「引き継ぎ文化」の徹底も大切です。「いつ誰が辞めても大丈夫」な状態を目指すことが、結果的に人が辞めにくい職場づくりにも繋がります。

つまり、突然の退職を“避ける”のではなく、“起きても揺るがない”体制を作ることこそが、今求められている対応なのです。

まとめ:退職は突然に見えて、実はサインだらけ!

「本当に辞める人は言わない」――この言葉には、多くの職場のリアルが詰まっています。人が何も言わずに辞めていくのは、「言えない空気」が職場にあるからです。沈黙の背景には、人間関係、評価制度、心理的安全性の欠如といった、見えにくいけれど深刻な課題があります。

だからこそ、突然の退職に備えるには「予兆を見逃さない」ことと、「言いたいことが言える職場づくり」が必要不可欠。本記事で紹介したような取り組みを通じて、退職が“突然”ではなく、“対話から始まる未来”になることを目指しましょう。

よくある質問(Q&A)

- 本当に辞める人って、なんで何も言わないんですか?

-

多くの場合、言っても意味がないと感じているからです。過去に話しても改善されなかった、あるいは評価が下がると感じたことで、「沈黙」の選択をしているのです。

- 辞めるサインって本当にあるんですか?

-

あります。たとえば、私物の整理、雑談の減少、急な有給使用などはよくある前兆です。職場での“空気の変化”に敏感になることが大切です。

- 相談しやすい職場って、具体的にどう作るの?

-

1on1ミーティングを定期的に行い、雑談ベースの対話を重視しましょう。また、匿名アンケートやフィードバックボックスなど、声を出しやすい仕組みも重要です。

- なぜ評価制度が退職に繋がるの?

-

評価が不公平だと感じると、「ここで頑張ってもムダ」とモチベーションが低下します。評価の透明化と納得感のあるフィードバックが、信頼回復の鍵になります。

- 退職を完全に防ぐ方法はありますか?

-

完全には難しいですが、早期の異変察知と、信頼できる職場づくりで“辞める前に相談される”関係を築くことが、最も効果的な対策です。