「定時にはちゃんと間に合ってるのに、なんで文句言われるの?」

ギリギリ出社はルール違反じゃないはずなのに、職場ではなぜか白い目で見られる――そんな経験はありませんか?

働き方が多様化する今、出社時間をめぐる“見えない圧力”は、実は多くの人が抱えるモヤモヤです。

この記事では、「ギリギリ出社って本当に悪いの?」という疑問に向き合い、納得のいく答えと実践的な対処法を紹介していきます。

- ギリギリ出社が職場で悪印象とされる理由を徹底解説

- 暗黙のルールや協調性重視の文化が背景にある

- フレックス導入企業や個人事情による合理性にも注目

- 印象を変える行動と、転職も含めた選択肢を提案

ギリギリ出社、なぜ問題視されるのか?

仕事に遅れているわけでもないし、定時に間に合っていれば問題ない――そう思ってギリギリに出社している人も多いでしょう。

それでもなぜか、上司や同僚から不満げな視線を向けられたり、「もっと早く来たら?」と暗に促されたりすることがあります。

この記事では、そんな“ギリギリ出社=悪”とされがちな背景について、職場の空気・人間関係・価値観といった視点から深掘りしていきます。

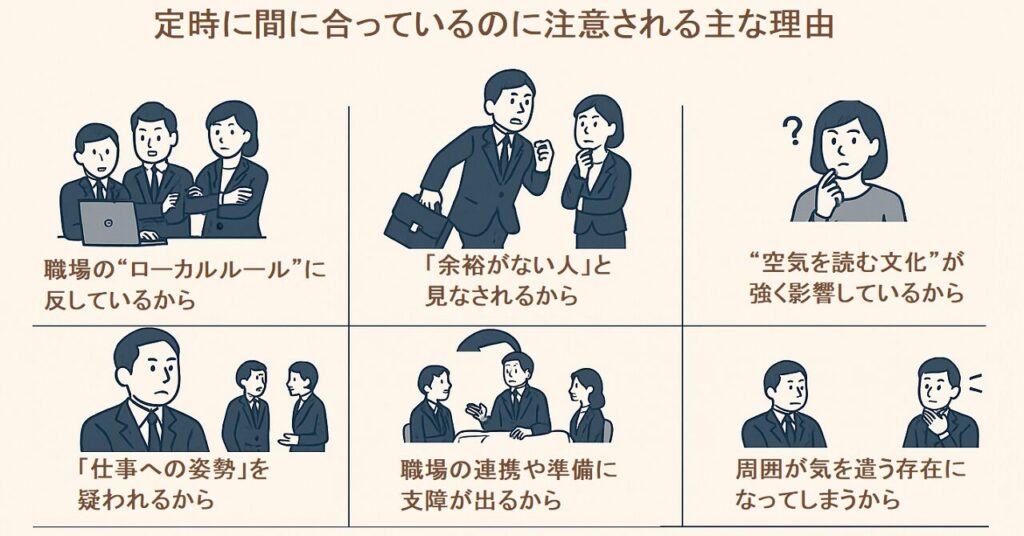

定時に間に合っているのに注意される理由

一見、会社のルール上は「定時に着席していればOK」のはずです。ところが実際には、定時ぴったりに出社すると「ギリギリすぎる」「もう少し早く来るのが普通」と言われてしまうケースが多くあります。

これは“形式的なルール”よりも、“職場内の暗黙の常識”が優先されている証拠です。

つまり、「始業の5〜10分前には着席しておくのが当然」という“ローカルルール”が存在しているため、それを破ると目立ってしまうのです。特に日本の職場では「周囲に合わせる協調性」が重視される傾向が強く、自分だけがギリギリに来ていると「やる気がないのでは?」「マナーがなってない」といった印象を持たれることも。

このように、定時に間に合っていても注意されたり冷たい視線を浴びる理由は、「個人の自由」ではなく「職場全体の雰囲気」に起因することが多いのです。

時間通りでも「余裕がない人」と見なされる

「定時に出社しているのに、なぜか“余裕がない人”扱いされる…」

そんなモヤモヤを抱えている人は意外と多いのではないでしょうか。ギリギリ出社はあくまで「定時に間に合っている」ので、ルール違反ではありません。けれど、職場では時間そのものよりも“振る舞い”や“空気感”が大きく影響します。

たとえば、始業1分前にバタバタと席に着いた場合、周囲には「落ち着きがない」「準備不足に見える」といった印象を与えてしまいがちです。実際は十分に仕事をこなしていても、「余裕を持って来てほしい」「焦って見える」という“見た目”のイメージが先行してしまうのです。

また、毎朝のギリギリ出社が続くと、「計画性がない」「生活リズムが乱れているのでは?」といった、根拠のないマイナス評価につながることもあります。これはまさに、“時間”ではなく“印象”による評価の一例です。

仕事の能力や成果とは無関係の「なんとなくの印象」が、意外にもあなたの職場での信頼度や人間関係に影響してしまう。だからこそ、ギリギリ出社は“時間的には正しくても、心理的にマイナス”に働く可能性がある――その点は意識しておく必要があります。

職場の空気や「暗黙の了解」が存在する

ギリギリ出社が問題視される最大の理由は、「明文化されていないルール=暗黙の了解」が存在するからです。

日本の職場では、たとえ就業規則に「始業時刻〇時」と明記されていても、実際には“5〜10分前出社がマナー”という雰囲気が根強く残っています。

この「空気のルール」はとても曖昧ですが、それに従わない人が目立ちやすく、「常識がない」「協調性がない」といった印象を持たれるきっかけになります。とくに上司世代は、自分たちが新人だった頃の“前提”で後輩を見ているため、「自分の若いころは30分前出社が当たり前だった」という価値観が、そのまま評価基準になっていることも。

さらにやっかいなのは、このルールが“誰も明確に説明してくれない”ことです。「うちの職場はそういうものだから」と、なんとなく従うことを求められる。逆に言えば、黙っていても従っている人のほうが評価されやすいのが現実です。

こうした職場の空気に敏感な人ほど、「ギリギリ出社は悪目立ちする」「注意されたくないから早く行かなきゃ」と無意識にプレッシャーを感じるようになります。

「協調性」や「姿勢」が評価される風土

ギリギリ出社に対して否定的な反応がある背景には、日本特有の「協調性重視」の文化があります。

職場では、成果やスキルよりも「チームとしてどう動くか」「周囲と歩調を合わせられるか」が重要視される場面が少なくありません。

そのため、たとえ定時に間に合っていたとしても、「みんなが早く来ているのに、一人だけギリギリ」は“協調性がない”という評価につながりやすいのです。

また、上司や先輩は「出社時間=仕事への意欲や姿勢」と捉える傾向があり、始業ギリギリに現れる部下に対して「やる気が感じられない」「信頼しづらい」と判断することも。

もちろん、出社が早ければ優秀というわけではありませんが、職場においては“態度”や“見え方”が人間関係や評価に直結する現実があります。

つまり、ギリギリ出社は単に「時間の問題」ではなく、「その人の仕事に対する姿勢」や「チーム意識」を問われる行動として見られてしまうのです。

このような評価基準がある以上、「自分はルールを守っているから問題ない」と主張しても、職場全体との温度差が摩擦を生んでしまうリスクは否めません。

周囲が気を遣う/準備に巻き込めない

ギリギリに出社する人が職場にいると、周囲が気を遣う場面が増えるという声もよく聞かれます。

たとえば、朝礼や朝のミーティングの準備を進めているときに、メンバーの1人がまだ来ていないと「もうすぐ来ると思うけど、どうしようか」と他の人たちが判断に迷うことになります。

また、始業前のちょっとした情報共有や雑談から、重要なヒントや段取りが生まれることも多いのが現実。

ギリギリ出社の人はそうした流れに乗り遅れてしまい、結果として「いつも情報がズレてる」「共有が遅い」といった評価をされることもあります。

さらに、人によっては「急いでいるところに声をかけるのが申し訳ない」と感じたり、「バタバタしてるから話しかけづらい」と思われたりして、コミュニケーション自体が減る原因にもなります。

これは職場の人間関係において、意外と大きなロスにつながるポイントです。

つまり、ギリギリ出社は“時間の管理”だけでなく、“人間関係の潤滑油”としての役割を果たしにくくなる行動でもあります。周囲が「気を遣わなければならない」と感じる状態は、職場全体の雰囲気にも微妙な影響を与えてしまうのです。

ギリギリ出社が与える職場への影響

ギリギリ出社は「本人の自由」と思われがちですが、実は周囲の業務や人間関係に少なからず影響を及ぼしています。

時間に間に合っていても、始業直前に飛び込むように席に着く姿は、職場全体のリズムを乱す要因と見なされることがあります。

特にチームで動く仕事では、メンバーが一定の余裕を持って集まっている中、一人だけがギリギリだと「連携が取りにくい」「周囲が配慮しなければならない」と感じられるケースも少なくありません。

以下では、具体的にどのような影響があるのかを掘り下げていきましょう。

「自己中心的」と見なされるリスク

ギリギリ出社が続くと、「この人は自分のことしか考えていないのでは?」という見方をされることがあります。

たとえば、会議や打ち合わせの直前にバタバタと現れる姿を見て、「準備してくれていない」「他の人の予定を軽視している」と感じる同僚が出てくるのも無理はありません。

これは“実際の行動”よりも、“印象”が先行して評価に結びついてしまう典型的なケースです。

本人は特に悪気がなく、むしろ時間を最大限に有効活用しようとしている場合でも、「周囲との歩調を合わせる気がない」「チームを意識していない」と誤解されがちです。

さらに、職場では「自己中心的」と見られることが、信頼や協調性の評価に直結します。その結果、「重要なプロジェクトを任せにくい」「マネジメント向きではない」といったレッテルを貼られる可能性もあります。

つまり、ギリギリ出社は周囲の印象によって、実力とは無関係にチャンスを逃してしまうリスクをはらんでいる行動なのです。

ギリギリ出社は本当に悪なのか?

ここまで見てきたように、ギリギリ出社には職場内でのマイナスイメージや誤解がつきまといがちです。

しかし、それは本当に「悪いこと」なのでしょうか?

社会全体が“成果主義”や“多様な働き方”を受け入れつつある今、出社時間そのものへの価値観も変化しています。

この章では、「ギリギリ出社=悪」という前提が本当に正しいのか、現在の働き方や個々の事情を踏まえながら、別の視点で見直していきましょう。

フレックスや成果主義が広がる今の価値観

定時出社にこだわる価値観は、もはや時代遅れになりつつあります。

特にIT業界やベンチャー企業を中心に、「成果で評価する」「勤務時間は柔軟に」といった考え方が一般的になってきました。

その背景には、働き方改革やテレワークの浸透により、「出社=勤務の証明」ではなく「成果やアウトプットで評価すべき」という流れがあるからです。

こうした環境では、「朝何時に来たか」よりも「チームにどう貢献しているか」が重視されます。つまり、出社時間にこだわらない働き方が“非効率ではない”と証明されつつあるのです。

成果で評価する企業では時間への縛りが薄い

成果主義が浸透している企業では、働く時間そのものよりも“何を成し遂げたか”が評価対象になります。

そのため、「朝9時に出社しなければならない」という縛りがそもそも存在しません。フレックスタイム制や時差出勤などの制度が整っている企業では、社員がそれぞれのライフスタイルやパフォーマンスに合った時間に働けるよう設計されています。

結果として、ギリギリ出社は単なる“個人のペース”として受け入れられ、否定されることはありません。むしろ、「自分にとって最適なリズムで最高の成果を出すこと」が求められるため、時間に縛られないほうが生産性が高まるケースもあります。

出社時間よりも「働き方の質」に注目が集まる

「朝早く来ること」ではなく、「仕事の質」で評価される社会へ――。

この価値観の変化は、多くのビジネスパーソンにとって朗報です。

実際、定時より早く来ているだけで特に生産性が高くない人より、ギリギリ出社でも結果を出している人のほうが評価されるべき、という意見も増えています。

特にクリエイティブ系の職種やエンジニア、マーケティング職などでは、決まった時間よりも“集中できる時間帯にどれだけ成果を上げられるか”が重要視されます。

こうした潮流を見ると、「ギリギリ出社=ダメ人間」と決めつけるのは、もはや時代錯誤と言えるかもしれません。

実は合理的?ギリギリ出社派の本音と背景

「だらしない」「社会人としてどうなの?」

そう決めつけられがちなギリギリ出社ですが、当事者にとっては“ちゃんと理由がある”場合も多くあります。

それは単なる怠惰ではなく、日々の生活リズムや個々の事情に即した“合理的な選択”とも言えるのです。

ギリギリに出社する人の中には、朝の時間を最大限に有効活用したいというタイプもいれば、家族の世話や通勤事情、体調との兼ね合いで“あえて”そうしている人もいます。

また、集中力が朝イチでは発揮できず、自分のリズムで動くほうが効率的だという判断をしているケースも。

このように、ギリギリ出社には「自分なりの最適化」が隠れていることが多く、一律に否定するのはむしろ非合理的だと言えるかもしれません。

家庭事情・通勤事情・集中力のピークなど

ギリギリ出社を選んでいる人の中には、「そうせざるを得ない事情」があるケースも少なくありません。

たとえば、子どもの送り迎えや家族の介護、朝食の準備など、家庭の事情で出発時間をこれ以上早められない人も多いでしょう。

また、通勤経路の混雑を避けるため、最も効率的なタイミングで家を出ているという人もいます。特に満員電車を避けたいという理由から、分単位で出発時刻を調整している人にとっては、数分のズレが大きなストレスやロスタイムにつながることも。

加えて、自分の集中力が朝ではなく午前10時以降や午後からピークを迎えるタイプの人にとっては、「朝早く出社しても非効率」と感じている可能性もあります。

こうした人々にとって、ギリギリ出社はむしろ“自分の生産性を最大化するための戦略的行動”なのです。

つまり、「早く出社できない=甘え」ではなく、個人の事情や最適な働き方に基づいた判断である場合も多いため、一概に否定すべきではありません。

朝型・夜型のリズムによってパフォーマンスが変わる

人にはそれぞれ「朝型」「夜型」といった体内リズムがあります。

これは個人の性格というより、生物学的に決まっている“クロノタイプ”と呼ばれるもので、科学的にも裏付けられた違いです。

朝型の人は早朝から頭が冴えて活動的になれる一方で、夜型の人は午前中はボーッとしてしまい、午後から夜にかけてパフォーマンスが高まる傾向にあります。

夜型タイプにとっては、朝早く出社してもエンジンがかからず、むしろ効率が落ちることもあるのです。

つまり、ギリギリ出社=怠けている、という見方は、こうした生理的な特性を無視した短絡的な判断とも言えます。

自分のパフォーマンスがもっとも高まるタイミングを知り、それに合わせて行動している人ほど、ギリギリに出社していても実際の成果は高い、ということも少なくありません。

今後、企業が「個々の強みを活かす働き方」を本気で取り入れていくなら、このような“リズムの多様性”も当然受け入れるべき視点になっていくはずです。

ギリギリ出社で損しないための対処法

ギリギリ出社をしている人の中には、「自分の生活スタイルにはこれが合っている」と感じている方も多いはずです。

しかし一方で、「周囲からの印象が気になる」「評価に影響しているかも…」と不安に思っている人も少なくないでしょう。

ここでは、ギリギリ出社というスタイルを保ちながらも、職場で損をしないために意識したい行動や、周囲との関係を円滑に保つ工夫について解説します。

また、制度面での見直しやルール変更のアプローチ方法についてもご紹介します。

周囲の印象を和らげる3つのコツ

ギリギリに出社しても、それが“悪目立ち”せずに済む人がいます。

その違いは、仕事への姿勢やコミュニケーションの取り方にあります。

周囲との関係を良好に保ちつつ、自分のペースで働くためには、ちょっとした工夫が有効です。

次から紹介する3つのポイントを意識するだけで、職場での「ギリギリ出社印象」は大きく変わるかもしれません。

「挨拶+一言」で安心感を与える

ギリギリ出社をしていると、どうしても周囲に「遅れてきた」「余裕がない」といった印象を与えがちです。

しかし、出社直後のちょっとした挨拶や一言を添えるだけで、その印象を大きく変えることができます。

たとえば、席に着く際に「おはようございます。今日もよろしくお願いします」といった基本的な挨拶に加え、「電車が少し混んでいて、ギリギリになってしまいました」などと一言添えることで、周囲に安心感を与えることができます。

このような一言があるだけで、同僚や上司は「状況を共有してくれている」「配慮がある」と感じ、ネガティブな印象を持ちにくくなります。

また、挨拶の際に笑顔を心がけることも重要です。

笑顔は非言語的なコミュニケーションとして、相手に好印象を与える効果があります。

特に朝の忙しい時間帯において、明るい挨拶は職場全体の雰囲気を和らげる効果も期待できます。

このように、ギリギリ出社であっても、挨拶と一言を意識することで、周囲との関係を良好に保ち、自分の働きやすい環境を築くことが可能です。

業務開始直後に主導的に動く

ギリギリに出社しても、周囲の信頼を得ている人にはある共通点があります。

それは、「席に着いた瞬間から即、仕事モードに入っている」ことです。

たとえば、出社してすぐにその日のタスクを確認し、チーム内の情報を自分から確認・共有したり、朝イチの業務に対して積極的に動いたりすることで、「しっかり準備してきたな」「信頼できるな」と思ってもらえる可能性が高まります。

一方で、ただ座ってスマホを見たり、コーヒーをゆっくり飲んだりしてから仕事を始めると、「時間ギリギリなうえに動きも遅い」と見なされがちです。

そうならないためには、「出社=即戦力」という印象づけが非常に有効です。

特にリーダーやサブリーダー的な立場にある人は、朝の立ち上がりで周囲を巻き込むような動きを見せることで、「この人は遅く来ても頼れる存在」という評価につなげることができます。

つまり、出社時間がギリギリであっても、“開始直後のアクション”次第で、十分に信頼と評価を得られるのです。

「朝一タスク」を事前に共有しておく

ギリギリ出社をしても「段取りがいい」と思われる人は、前日から準備を済ませておく習慣を持っています。

特に効果的なのが、朝一番でやるべき業務や対応内容を、前日のうちにチームへ共有しておくことです。

たとえば、「明日は9:00に○○の資料をまとめておきます」「朝イチで××社に連絡します」といった情報をチャットツールや口頭で伝えておくと、出社時間に関係なく「ちゃんと段取りしている人だな」という印象を持たれます。

これは、出社後にバタバタしている姿を見せるよりも、はるかにスマートな立ち回り方です。

また、朝の打ち合わせや確認事項がある場合も、事前に「この資料は用意してあります」「確認は○○で進めています」と先に伝えておくことで、周囲が安心し、信頼も高まります。

つまり、“朝はバタつくのが前提”という前提を逆手に取り、前日にタスク共有を済ませておけば、ギリギリ出社でも「仕事ができる人」というポジティブな評価につながるのです。

会社のルールを見直す・変える選択肢も

ギリギリ出社をめぐる問題は、単なる個人の習慣だけでなく、「会社のルールそのものが時代に合っていない」ことに起因するケースもあります。

定時に間に合っているにもかかわらず注意される、あるいは評価が下がる――そんな状況が続くなら、一度ルールや制度を見直す必要があるかもしれません。

職場によっては、慣例的に“15分前出社”が当然とされているところもありますが、それが本当に業務上必要なのか、あるいはただの「空気」なのかは精査すべきポイントです。

一人で抱え込むのではなく、直属の上司や人事担当に、「なぜそれが必要なのか」「制度としてどう定義されているのか」を確認してみることで、無用なストレスを減らせる可能性もあります。

次では、より具体的なアプローチ方法として、スライド勤務や評価制度の見直しについて解説していきます。

スライド勤務・フレックス制度の交渉

「毎日決まった時間に出社するのがつらい」「自分の生活リズムに合っていない」――そう感じるなら、会社に対してスライド勤務やフレックス制度の導入を相談してみるのも一つの手です。

スライド勤務とは、出社・退社時間を一定の範囲でずらせる制度。たとえば、通常9時出社のところを10時出社に変更し、終業を1時間後ろ倒しにすることで、生活にゆとりを持たせることができます。

一方、フレックスタイム制では、出退勤の時間をより自由に設定できるため、自分の集中しやすい時間帯に働くことが可能になります。

これらの制度は、社員のワークライフバランスを重視する企業で徐々に導入が進んでおり、「生産性向上」や「離職率低下」といったメリットも注目されています。

もちろん、業種やチーム体制によっては難しい場合もありますが、「一定のコアタイムだけ揃える」など、柔軟な運用ができるケースも少なくありません。

まずは上司や人事と一度話し合い、「出社時間の柔軟性」が働きやすさに直結することを丁寧に伝えることが大切です。

「評価と出社時間」の関連を明文化してもらう

ギリギリ出社に対して「なんとなく注意された」「印象が悪いと言われた」と感じているなら、出社時間と人事評価の関係を明文化してもらうことも有効な手段です。

多くの職場では、「早く出社すれば評価が上がる」というルールは存在しません。しかし、実際には上司の印象や慣習的な文化によって、「出社時間」が間接的に評価に影響していることもあります。

そうした曖昧な基準は、本人のやる気や信頼感を損なう原因になりかねません。

そのため、評価面談や定期的なフィードバックの機会を活用し、「出社時間は評価項目に含まれるのか」「成果とのバランスはどう見ているのか」といった点を確認・共有しておくことが大切です。

また、チーム内で出社時間にばらつきがある場合、「何時までに出社すればOKなのか」という明確なルールを設けることで、不要なストレスや誤解を防ぐことにもつながります。

曖昧な“職場の空気”に振り回されず、正当な評価を得るためには、「何が評価対象になるのか」を言語化・共有することが、非常に大きな武器になります。

それでも批判されるときの対処法

どれだけ仕事で結果を出していても、「出社時間が遅い=やる気がない」と決めつけてくる人がいるのも現実です。

特に古い価値観を持つ上司や年配の同僚がいる職場では、「早く来ることが礼儀」という考え方が根強く残っていることもあります。

そんなとき、無理に合わせるのではなく、自分の考えや働き方を伝えながらも、摩擦を避ける対応が必要です。

ここでは、価値観を押し付けてくる相手への向き合い方や、考え方の違いをどう乗り越えるかについて、実践的なヒントを紹介します。

価値観の押し付けにどう対応する?

価値観の違いからくる批判は、感情的にならずに冷静に対処することが重要です。

相手の言い分を完全に否定するのではなく、自分の考えや事情を丁寧に伝えることで、相互理解のきっかけをつくることができます。

「私はこう考えています」と伝える言い方

職場で価値観を押し付けられたとき、感情的に反論してしまうと、かえって人間関係が悪化してしまうことがあります。

そこで有効なのが、「私はこう考えています」という主語を自分に置いた伝え方です。

たとえば、「毎朝、定時に間に合うように調整しています。私にとってはこのリズムが一番集中できて、仕事もはかどるんです」といったように、自分の考えを素直に共有することで、相手に“違い”として受け入れてもらいやすくなります。

このとき注意したいのは、相手の価値観を否定しないこと。「早く出社されている方々を尊敬しています」と一言添えるだけで、トゲのない伝え方になります。

また、言葉にするだけでなく、普段の仕事ぶりで信頼を築いておくことも大切です。

「〇〇さんはギリギリに来るけど、仕事が早いし、きちんとしている」と思われるようになれば、多少のスタイルの違いは受け入れられやすくなります。

意見の違いを乗り越える鍵は、「対立」ではなく「共有と尊重」。

自分のスタンスを伝えるときは、相手の立場にも配慮したコミュニケーションを意識しましょう。

一線を引くコミュニケーションの技術

どんなに丁寧に説明しても、「自分の価値観が絶対」と押しつけてくる人は一定数存在します。

そうした相手とストレスなく関わるためには、「適度な距離感」を保つスキルが必要です。

まず有効なのが、「はい」「そうですね」といった同調ワードを活用しつつ、自分の意見は深追いされないように簡潔に留める方法です。

たとえば、「そういう考え方もありますよね。私はこのやり方で効率よく進められているので助かっています」と伝えると、対立せずに“線を引く”ことができます。

また、繰り返し指摘される場合には、「ご指摘ありがとうございます。ただ、自分の働き方については上司とすでに話をして了承を得ています」と伝えることで、それ以上の干渉を回避しやすくなります。

“合わせすぎず、反発しすぎず”を意識することで、必要以上に消耗せずに済みます。

自分の働き方を守りつつ、人間関係を円滑にするためには、「踏み込みすぎない会話」がとても大きな武器になるのです。

ギリギリ出社が合わない職場から抜け出す判断軸

どれだけ努力しても、「早く来ることが正義」といった価値観が根強い職場では、自分の働き方を理解してもらえないことがあります。

その場合は、無理に合わせ続けるよりも、「本当に今の環境が自分に合っているのか?」を見直すタイミングかもしれません。

働き方や評価基準は企業によって大きく異なります。

特に“時間の使い方”について柔軟な考え方を持つ職場も増えてきている今、自分のリズムやスタイルを活かせる場所を探すことは、キャリアにとっても大きなプラスとなります。

次のセクションでは、転職先を選ぶ際にチェックすべきポイントについてご紹介します。

働き方を尊重してくれる職場を探す

ギリギリ出社に限らず、自分のスタイルを活かしたい人にとって大切なのは、「柔軟な働き方が許容されているかどうか」です。

具体的には、以下のようなポイントを確認しましょう。

- フレックスタイム制や時差出勤制度があるか

- 勤務時間ではなく成果やアウトプットで評価されるか

- 管理職やリーダー層に柔軟な働き方をしている人がいるか

- 社内コミュニケーションが“同調圧力”ではなく“尊重”ベースか

求人情報だけでは判断が難しい場合は、転職エージェントを活用したり、口コミサイトで社風や制度の実態をチェックするのも有効です。

「理解されない環境」で悩み続けるよりも、「理解し合える職場」で自然体の自分を活かす方が、仕事のパフォーマンスも人生の満足度も上がるはずです。

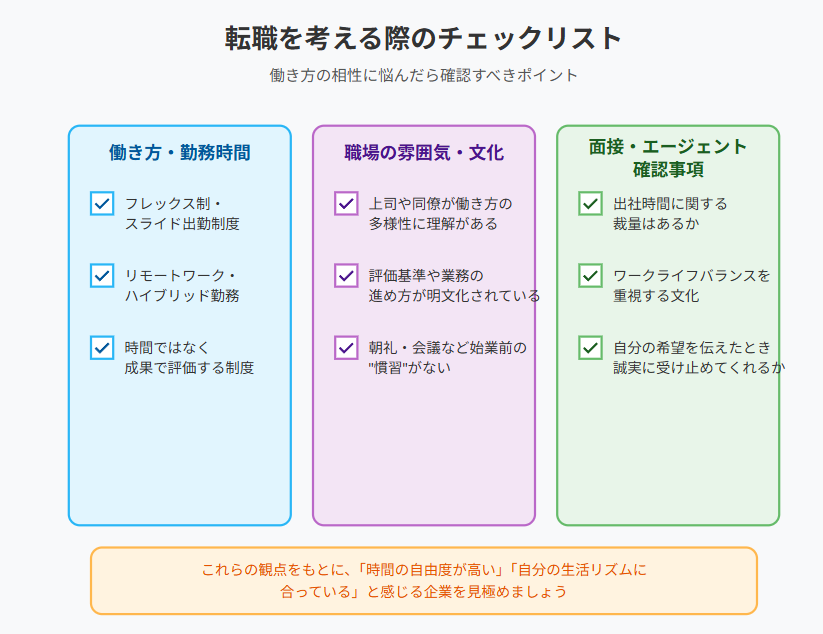

転職を考える際のチェックリスト

ギリギリ出社が許容されず、働き方の相性に悩んでいるなら、転職を選択肢に入れるのも自然な流れです。

ただし、転職を急ぐ前に、自分にとって「働きやすい職場とは何か?」を明確にしておくことが大切です。以下に、転職を考える際のチェックリストをまとめました。

✔ 働き方・勤務時間に関するチェック

- フレックス制・スライド出勤制度があるか

- リモートワークやハイブリッド勤務が導入されているか

- 時間ではなく成果で評価する制度が整っているか

✔ 職場の雰囲気・文化に関するチェック

- 上司や同僚が働き方の多様性に理解があるか

- 評価基準や業務の進め方が明文化されているか

- 朝礼・会議など、始業前の“慣習”が押しつけられていないか

✔ 面接やエージェントとのやり取りで確認すべき点

- 出社時間に関する裁量はあるか

- ワークライフバランスを重視する文化があるか

- 自分の希望を率直に伝えたとき、誠実に受け止めてくれるか

これらの観点をもとに、「時間の自由度が高い」「自分の生活リズムに合っている」と感じる企業を見極めましょう。

転職は“逃げ”ではなく、“より自分らしく働くための前向きな選択”であることを忘れないでください。

まとめ|自分のリズムを大事にしながら働くには?

ギリギリ出社は、決して「悪」ではありません。

定時に間に合っていればルール上は問題ないにもかかわらず、周囲の価値観や空気によって「やる気がない」「自己中心的」といった印象を持たれてしまうことがある――そのギャップに、多くの人が悩みを抱えています。

大切なのは、「時間」ではなく「どう働くか」。

仕事への姿勢や成果、チームとの関わり方を工夫することで、出社時間に縛られずとも十分に信頼を得ることができます。

また、どうしても職場との価値観が合わない場合は、自分の働き方を尊重してくれる環境を選ぶという選択肢もあります。

“朝早く来る=正しい”という時代は、もう終わりつつあります。

あなた自身のリズムを大切にしながら、無理なく力を発揮できる場所で働いていきましょう。

Q&A|ギリギリ出社に関するよくある質問

- ギリギリ出社って法律的に問題はあるの?

-

法律的には「定時に出社していれば問題なし」です。

就業規則で明記されていない限り、始業時刻に間に合っていればギリギリ出社が違反になることはありません。ただし、職場ごとの“慣習”や“空気”で判断されることが多いため、職場の文化に注意が必要です。 - ギリギリ出社が評価に影響するって本当?

-

影響することはあります。

成果主義の職場であれば影響は少ないですが、「早く来る=やる気の表れ」と見なす企業文化のある職場では、マイナス評価につながるケースも。

自分の職場が“何を評価基準にしているか”を把握しておくことが大切です。 - 周囲の視線が気になるとき、どう対応すればいい?

-

出社直後の挨拶や、前日の段取り共有などで印象を変えましょう。

ギリギリ出社でも仕事の準備や姿勢が見えると、「しっかりしてる」と思ってもらえます。小さな工夫の積み重ねが、印象を大きく左右します。 - ギリギリ出社をやめたいけど、朝が本当に苦手…

-

まずは10分だけ前倒しを習慣にしてみましょう。

いきなり早起きするのは大変ですが、5〜10分単位で無理のない調整をすることでリズムがつかめます。どうしても厳しい場合は、上司に相談してフレックスやスライド出勤を検討してみるのも方法です。 - 転職するなら“ギリギリ出社に理解がある職場”ってどう見つける?

-

フレックスタイム制や成果主義を導入している企業を中心に探しましょう。

求人情報に「柔軟な働き方」や「働きやすさ改革」などの記載がある企業は比較的寛容です。転職エージェントや社員口コミサイトでリアルな情報を確認することもおすすめです。