退職代行の利用を考えたとき、「でも今、会社の寮に住んでるし…」と躊躇してしまう方は少なくありません。実際、寮の契約形態や就業規則によっては退去のタイミングや費用が変わり、私物や会社の備品にも気を配る必要があります。本記事では、寮付きの職場でもスムーズに退職代行を活用するための流れと注意点を体系的に解説。退去日から引越し、新生活の備えまで分かりやすく整理して紹介します。

- 寮に住んでいても退職代行の利用は可能

- 退去日・荷物回収・備品返却も代行で調整できる

- 引越しや修繕費など費用面の注意点を紹介

- 退職後の住まいと生活準備までしっかりサポート

寮住まいでも退職代行は使える?

寮に住んでいるからといって、退職代行を使えない…なんてことはありません。むしろ、退職代行を使った方が会社との面倒なやり取りを回避できて、精神的にも安心できます。実績のある退職代行サービスであれば、寮の退去や荷物の扱いについても丁寧に対応してくれるので心配無用です。

結論:寮に住んでいても問題なし。専門業者に任せればスムーズ

「寮に住んでたら退職代行って無理でしょ?」と考える方も多いですが、実はそんなことありません。退職代行のプロは、住まい付きの雇用環境にも慣れていて、寮の退去に関するサポートや交渉をしてくれるところも多いんです。

実績ある退職代行業者が寮問題にも対応可能

たとえば「弁護士法人みやび」や「退職代行ガーディアン」といった信頼性の高いサービスは、退去日や私物回収について会社側と調整し、依頼者が直接対応しなくても済むようにしてくれます。また、住み込みの方からの相談事例も多く、丁寧なマニュアル対応をしてくれるので、安心して任せられます。

えっ、寮に住んでても退職代行って使えるんだ…!もっと早く知っておけばよかった!

寮からの退去タイミングと注意点

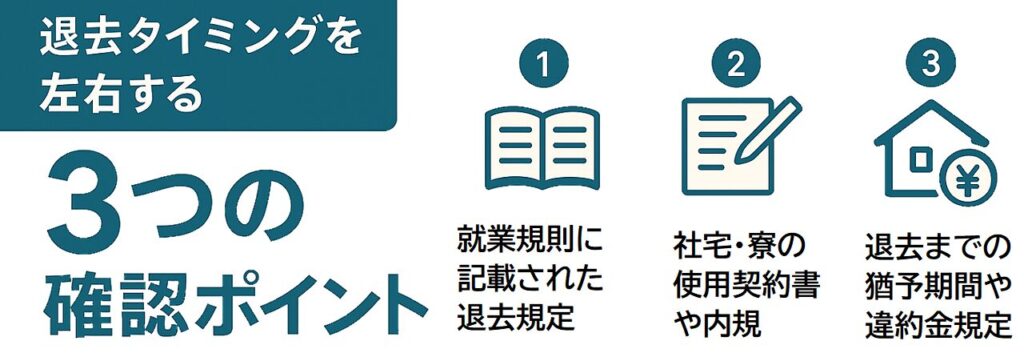

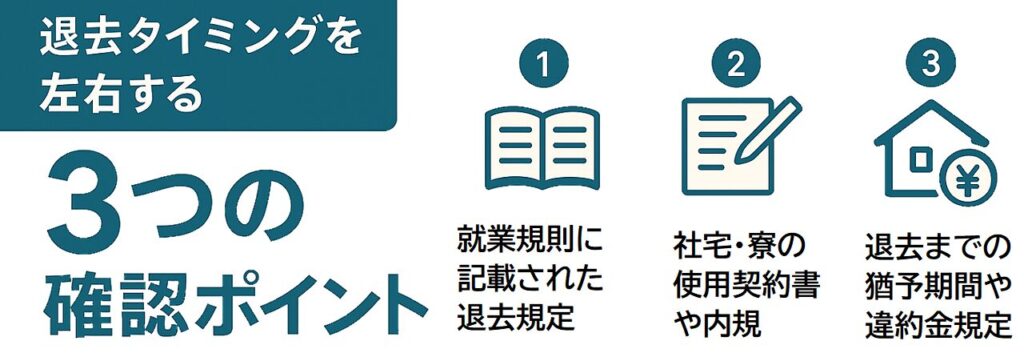

「退職代行を使ったら、すぐに寮を出なきゃいけないの?」というのは、多くの方が不安に思うところですよね。実はこの退去タイミング、就業規則や寮の契約内容によって大きく変わるんです。この記事では、寮からの退去日とその注意点について詳しく解説します。慌てて荷造りする前に、まずは確認すべきポイントを押さえておきましょう。

退職日=退去日ではない。就業規則と契約形態に注意

「退職した日=その日に寮を出なければいけない」と思い込んでいませんか?実は多くの場合、そんなに急ぐ必要はありません。特に就業規則や賃貸契約の内容次第では、退職後も数日〜数週間、寮に滞在できるケースもあるんです。

根拠:借り上げ社宅と所有社宅で扱いが異なる

まず前提として「寮」がどういう物件かによって退去ルールが異なります。会社が不動産を所有している「所有社宅型」の寮なら、退職後の速やかな退去を求められる可能性が高いです。一方、不動産会社などから借りている「借り上げ社宅型」の場合は、契約者が会社である以上、退去日について猶予があることも。重要なのは、就業規則・社宅利用規定・賃貸契約書の3点をしっかり確認することです。

- 就業規則に記載された退去規定

- 社宅・寮の使用契約書や内規

- 退去までの猶予期間や違約金規定

就業規則や契約書を確認しよう

寮の退去に関しては、就業規則や契約書類に「退職後〇日以内に退去」などの具体的な規定が記されていることが多いです。これらを確認せずに退職代行を使ってしまうと、「即日退去を迫られた」「鍵を返せと言われた」など、想定外のトラブルになりかねません。逆に、ちゃんと規定を確認しておけば、余裕を持って荷造りや引越し準備ができるんです。

退職してもすぐ追い出されるわけじゃないんだね…ちょっと安心できるよね!

寮に置いた私物や会社備品はどうする?

退職代行を使うときに意外と見落としがちなのが、寮に残っている「私物」や「会社の備品」の扱いです。スーツケースひとつで出られるなら話は早いですが、ほとんどの人はそうはいきませんよね。冷蔵庫やテレビ、本や服、寝具…そして会社から貸与された制服や作業道具など、どう整理するか迷ってしまうはず。

退職代行業者が代理回収や立ち会い調整可能

結論からいうと、自分で動かなくても大丈夫なケースが増えています。最近の退職代行業者は、私物の代理回収や会社との立ち会い調整まで含めて対応してくれるところが増えています。特に労働組合運営の代行や弁護士系代行は、対応範囲が広く安心です。

業者による私物回収・郵送サービス

多くの退職代行サービスでは、「本人の代わりに会社と連絡をとり、荷物の回収日時を調整する」ことができます。私物は業者または本人が手配した配送業者が回収し、自宅に送る形が一般的です。たとえば「退職代行Jobs」では、私物回収の日時調整まで無料対応。業者によっては、配送業者の手配や鍵の引き渡しも代行してくれます。

- 自分で引き取りに行く(退職後に調整)

- 配送業者を手配し郵送する

- 退職代行業者に調整を任せる

会社の備品はどう返す?

会社から借りているもの(例:制服、業務用携帯、IDカードなど)は、原則として返却が必要です。これも、退職代行業者を通じて会社とやり取りしてもらうことで、自分が直接出向く必要はなくなります。指定の住所へ郵送したり、会社の担当者と調整して引き渡す形が多いです。重要なのは、返却リストを事前に作っておくこと。これだけで、スムーズに退職手続きが進められます。

荷物のことも業者に相談できるんだ…一人で抱え込まなくていいのは心強いね!

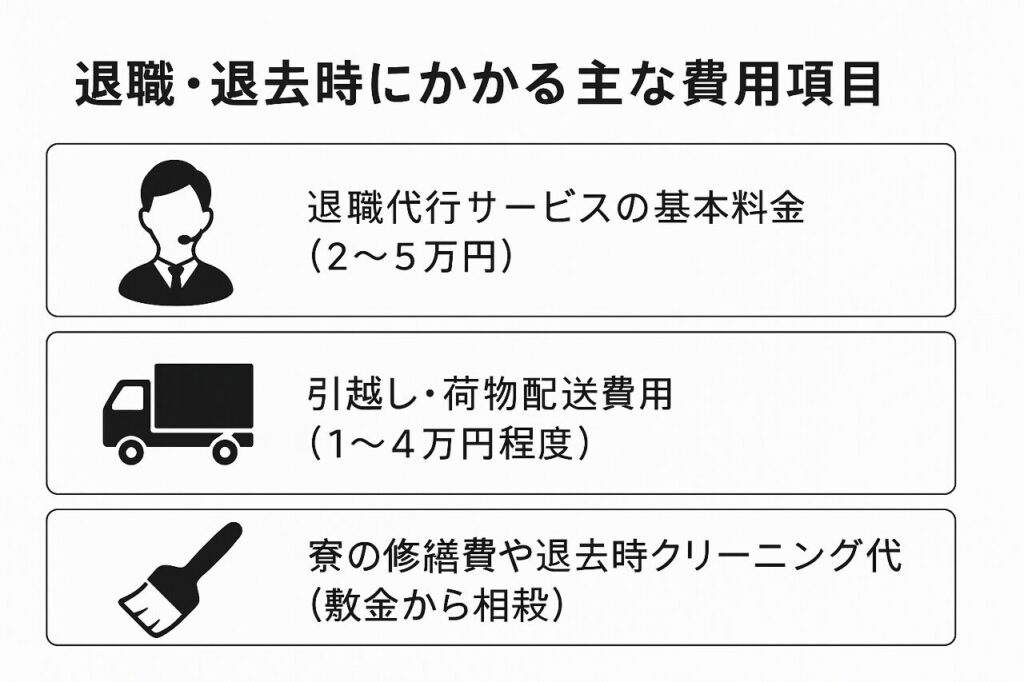

費用は?退去・引越しの出費を抑えるには

「退職代行を使いたいけど、お金が心配…」「寮を出るって、いくらかかるの?」そんな不安を持っている方も多いですよね。退職時の費用って、代行の料金だけじゃありません。退去費用、引越し代、場合によっては原状回復費などもかかることがあります。でも、ちょっとした工夫や知識で、出費をぐっと抑えることも可能です!

寮の敷金や修繕費、引越し代を見込んで準備すべき

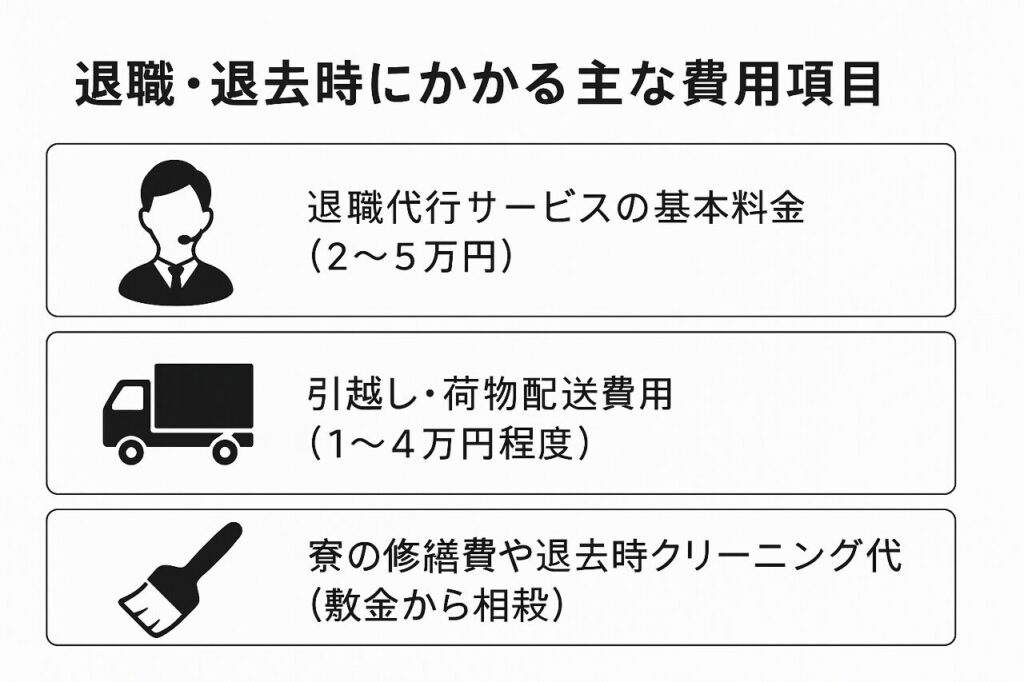

退去時に発生する可能性がある費用は、主に「敷金から引かれる修繕費」「荷物の配送費」「引越し代行費用」「退職代行の基本料金」など。あらかじめ費用の目安を知っておけば、焦らず準備できますよ。

修繕負担や原状回復義務の有無

寮のタイプによっては、退去時に「原状回復義務」がある場合があります。たとえば壁に傷をつけていたり、備え付けの家具を破損していたりする場合、修繕費が請求されることもあります。ただし、通常の使用による劣化は基本的に免責されることが多いです。契約書や就業規則に「修繕義務あり」と明記されているか確認するのが第一です。

業者による引越しサポートの活用

最近の退職代行サービスの中には、「荷物整理」「引越し業者の手配」「不用品の処分」などもオプションで対応してくれるところがあります。自分で業者を探すのが面倒な方や、精神的に余裕がない方にはぴったりです。また、引越し時期をオフシーズン(4〜5月を避ける)にすることで、費用をかなり抑えられることもあります。

引越しのことまでサポートしてくれるなんて、退職代行って意外と手厚いんだね!

トラブル回避のために知っておきたいこと

「退職代行って便利そうだけど、後でトラブルになることってないの?」と心配な方も多いですよね。特に寮住まいの場合、会社との物理的な距離が近いため、余計に不安を感じるのは当然です。でも、実は退職代行を使ってトラブルになるのは「事前の確認不足」や「業者選びのミス」が原因なことがほとんど。この章では、余計な揉めごとを避けるために押さえておきたい大事なポイントをまとめていきます。

就業規則と寮規約を熟読、退職代行選びが鍵

大きなトラブルを回避するためには、「事前の情報収集」と「信頼できる業者選び」がすべてと言っても過言ではありません。寮に住んでいる人は特に、退去期限や原状回復の義務、会社の設備返却などを事前に把握しておくことで、スムーズな退職につながります。そして何より、対応実績が多く、寮事情にも理解のある退職代行を選ぶことが重要です。

弁護士または労働組合運営の代行を選ぶべき

トラブル防止という観点から見ると、弁護士が対応している退職代行(例:弁護士法人みやび)や、労働組合が運営している代行(例:退職代行ガーディアン)を選ぶのが無難です。これらのサービスは法的知識があり、会社側と正しく交渉できるため、感情的なもつれや無理な要求に対してもしっかり対応できます。トラブルが起きやすいのは「無許可の格安業者」や「口コミが少ない業者」を使った場合です。

- 就業規則や社宅規約を事前に確認しておく

- 業者の実績・対応範囲・口コミをチェック

- できれば弁護士や労働組合運営の代行を選ぶ

無断退去や備品放置が問題になる例も

過去には、退職代行を使ったあとに寮にある私物や会社の備品を放置してトラブルになったケースもあります。「何も言わずに出て行った」「連絡が取れない」など、会社側が不信感を持つことも。結果として、備品の弁償や、寮の修繕費を請求されることもあるんです。これを防ぐには、必ず代行業者に「私物回収・備品返却の調整もお願いしたい」と伝えておくことが大切です。

なるほど…退職代行って、選び方ひとつで安心感が全然違うんだね!

退職後の住まいと生活をどう準備するか

寮を退去したあと、「住む場所がない…」となるのは避けたいですよね。退職代行を使う場合、感情的な勢いだけで行動すると、いざ辞めたあとに「次、どうしよう…」と路頭に迷ってしまうことも。だからこそ、退職前にある程度の“生活設計”を立てておくことが本当に大事。引越し先の確保や生活費の見通し、場合によっては仕事探しまで含めたプランを一緒に考えてみましょう!

退職前に住まいや生活資金の目処をつけておこう

「退職したらすぐ実家に戻れる」「引越し先がもう決まっている」などの状態なら安心ですが、そうでない場合は要注意。特に家賃が発生するようになると、生活費が一気に増えるため、住まいや資金の準備は必須です。退職代行を使う前に、“辞めたあとの1ヶ月〜3ヶ月”をどう過ごすか、あらかじめシミュレーションしておくのがおすすめです。

公営住宅やウィークリー、シェアハウスなど選択肢多数

実は、すぐに住める場所って意外とたくさんあるんです。たとえば、役所に相談すれば「公営住宅の空き情報」や「生活保護申請」について案内してくれることも。また、1週間単位で住める「ウィークリーマンション」や「ドミトリー型のシェアハウス」なら初期費用が少なくて済みます。最近では、退職者や求職者向けの住まい支援も増えてきているので、ぜひ活用しましょう。

- 一時的な住まいの確保(実家・ウィークリー・友人宅など)

- 家賃・生活費・医療費などの資金目安を算出

- 転職活動や再就職支援の相談先を調べておく

生活費の確保や仕事探しもセットで計画を

「住まいさえ決まればOK」ではなく、次に考えたいのが生活費の確保。貯金が少ない場合は、失業給付の手続きや一時的なアルバイト、生活保護制度の検討も必要です。さらに、今後の働き方を考えるなら「ハローワーク」「転職エージェント」「職業訓練」なども併用すると、安心感がグッと増します。退職を機に“リスタート”できるチャンスとして活かしましょう!

退職後のプランって、こうして整理すれば不安も軽くなるんだね…!

まとめ:寮住まいでも退職はできる!不安を減らすには準備がカギ

会社の寮に住んでいると、「辞めにくい」「退職代行なんて使ったら揉めそう…」と感じがちですが、そんなことはありません。大事なのは、退職前にしっかりと情報を集めて、信頼できる退職代行サービスを選ぶこと。そして、退去や引越し、新生活の準備も一緒に整えておけば、不安なく新しいスタートを切ることができます。寮だからこその不安も、適切な準備とサポートでしっかり乗り越えられますよ!

寮住まいで退職代行を使うときによくある質問まとめ

退職代行を使いたいけれど、会社の寮に住んでいることで「本当に辞められるの?」「荷物や退去はどうするの?」と悩んでいませんか?ここでは、寮生活中の方が退職代行を利用するときによくある不安や疑問など退職前に知っておくと安心できる情報をぎゅっとまとめました。

- 寮に住んでいても退職代行は使えますか?

-

はい、可能です。寮の退去についても退職代行が会社とやり取りしてくれるので、本人が直接対応しなくても問題なく手続きを進められます。

- 退去費用や引越し費用はどのくらいかかりますか?

-

退職代行の基本料金に加えて、引越し費用や修繕費(敷金から差し引かれる)などがかかる場合があります。全体で5〜10万円ほどを想定しておくと安心です。

- 退職後の住まいが決まっていない場合はどうすれば?

-

ウィークリーマンションや実家、一時的なシェアハウスなどを検討しておきましょう。また、生活に不安がある場合はハローワークや役所に相談することで支援制度を利用できる場合があります。

「寮に住んでるから退職は無理…」なんて思わなくてよかった!ちゃんと準備すれば、辞めても新生活は始められるんだね。