「もう職場に戻れないかもしれない…」

休職明けが近づくにつれ、そんな不安に押しつぶされそうになっていませんか?復帰を前提に休職していても、心と体が追いつかないことは誰にでもあります。無理に戻ることが正解ではありません。この記事では、復職が難しいと感じる方に向けて、退職という選択肢を視野に入れた準備の進め方をわかりやすく解説します。

- 「職場復帰が怖い」と感じるのは甘えではないという根拠を解説

- 医師の診断をもとに、退職を考える適切なタイミングを提示

- 円満に辞めるための伝え方・診断書の活用・代行も紹介

- 退職後の手続き・制度・再就職のヒントまで丁寧に網羅

職場復帰したくない…その気持ちは甘えじゃない

「もう戻れないかも」と感じるのはあなただけではありません。復帰の不安は多くの休職者が抱える共通の悩みです。ここでは、その気持ちが決して甘えではない理由をお伝えします。

復帰が怖い・不安…「自分だけじゃない」ことを知ろう

「もう戻れないかも」「職場の空気に耐えられる自信がない」――そんなふうに思ってしまうのは、あなただけではありません。実際、長期の休職を経て復帰することに強い不安を感じる人はとても多く、厚生労働省の調査でも、休職者の約7割が復帰に迷いを抱えているというデータがあります。

心身がまだ回復していないサイン

特にメンタル不調が原因で休職した場合、「もう治ったはずなのに職場に行けない」という感覚に苦しむ人が多くいます。ですがこれは、心と体の回復ペースのズレが原因です。体調が安定しても、ストレス耐性や気力が十分に戻るには、さらに時間がかかることが多いのです。

「みんな頑張ってるのに…」と思ってしまう理由

職場に復帰したい気持ちと、「迷惑をかけたくない」「周りはちゃんと働いてるのに…」という自責の念がぶつかり、自分を責めてしまう人もいます。でもその気持ちは、真面目で責任感が強い人ほど抱えがち。決して甘えではなく、むしろあなたの誠実さの表れです。

休職者の7割が「復帰を迷っている」という事実

「復帰したくない」と感じているのは少数派ではありません。メンタルに限らず、病気や怪我による長期離脱後の復職には、多くの人が「元に戻れるのか」という不安を抱きます。あなたの気持ちは自然な反応であり、特別な弱さではありません。

退職を視野に入れるべきタイミングとは?

復帰がつらい…そう感じたとき、どのタイミングで「辞める」という判断をしてよいのか迷いますよね。ここでは、医師や産業医の判断をもとに退職を検討する適切なタイミングを解説します。

医師・産業医の判断が大きなポイント

休職からの復職に迷っているとき、「辞める」という選択肢をいつ、どのように考えるべきか――これは非常に悩ましい問題です。

結論から言えば、医師や産業医が「復職は難しい」と判断した時点で、退職準備に進むのがひとつの節目です。

診断書に「復職困難」と明記される基準

主治医が復職不可と判断するケースには、以下のような具体的な要素があります。

- 出勤を考えると強い不安や体調不良が起こる

- 日常生活での集中力や気力が明らかに落ちている

- 投薬治療中で、再発リスクが高いと見られる

こういった状態が続いていると、職場に戻ることで再び体調を崩す可能性が高いため、診断書に「復職困難」や「再発リスク高」の文言が記載されることも珍しくありません。

医師と率直に話すべき内容とは

退職を検討していることは、なるべく正直に医師に伝えましょう。「復職は難しそうに感じる」「毎日職場のことを考えるだけで動悸がする」といった感覚は、医師にとって重要な判断材料になります。“今のあなたの本音”を共有することが、より的確な診断につながります。

勝手に判断せず、まずは専門家に相談

つい「もう限界だから辞めるしかない」と自分ひとりで結論を出したくなりますが、これは非常にリスクがあります。

診断書の有無は、退職理由の正当性や、失業保険の受給にも関わってくるため、まずは医師、次に会社の産業医や人事との相談をステップに進めることが重要です。

職場にどう伝える?退職の意思と手順

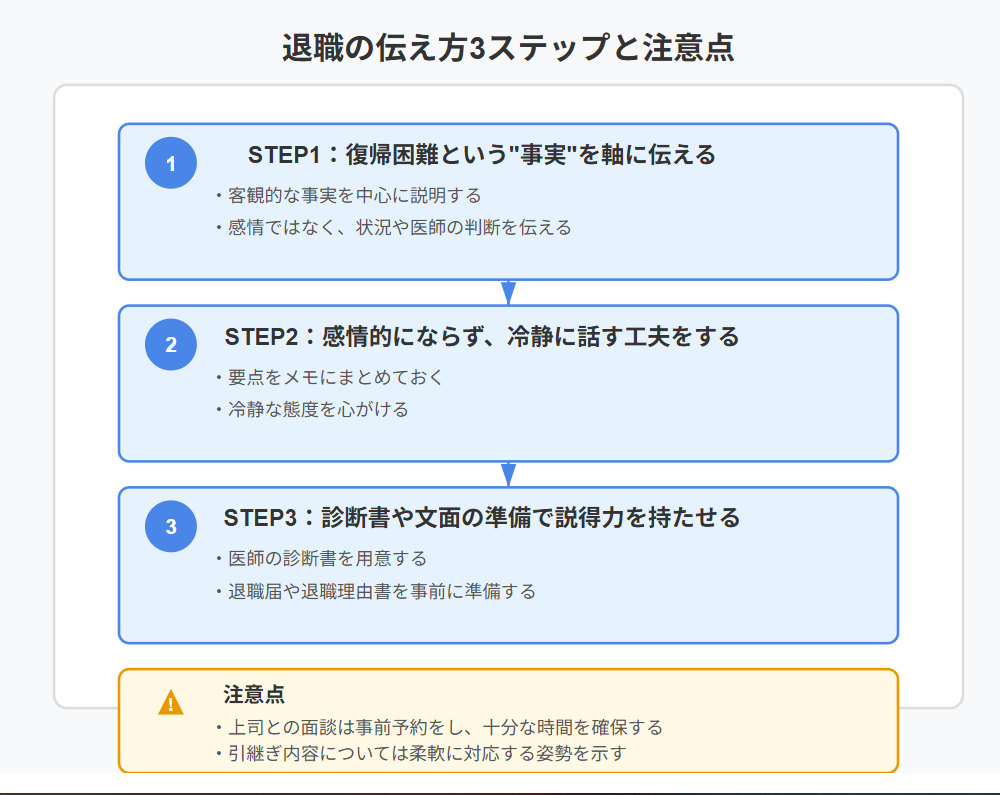

「辞めたい」とどう伝えれば角が立たないのか、悩む方は多いはず。ここでは、冷静かつ円満に退職の意思を伝える3つのステップと注意点を紹介します。

退職の伝え方3ステップと注意点

「復帰できないから退職したい」と思っても、いざ職場に伝えるとなると、気まずさや不安から言い出しにくくなるものです。

しかし、誠実に準備し、冷静に伝えることで、トラブルなくスムーズに退職できるケースも多くあります。

「復帰困難」という“事実”を軸にする

退職を伝える際は、感情よりも「復帰が困難である」という医師の判断や客観的な事実を中心に話すのがポイントです。

「体調不良が続いており、主治医から復職は難しいと判断されました。そのため退職を考えています」と伝えれば、相手も納得しやすくなります。

感情的にならずに、冷静に伝える工夫

不安や悩みを抱えたまま話すと、つい感情的になってしまうこともあります。

可能であれば、事前に話す内容を紙にまとめておく、メールで伝えてから面談に臨むなどの工夫をすると、落ち着いて意思を伝えやすくなります。

また、面談では「申し訳ない」という姿勢を持ちながらも、「自分の体調と人生を守るための選択」として説明すると、相手にも誠実さが伝わります。

診断書やメール文例などの準備

診断書には「復職困難」や「長期療養が必要」などの記載があれば、会社側も納得しやすく、無用な引き止めを避けることができます。

また、事前にメールで下記のような文面を送っておくと、話しやすくなる場合があります。

【メール例文】

件名:復職についてのご相談

本文:

○○部の○○です。

休職期間満了が近づいておりますが、主治医より復職が困難との診断を受けました。

つきましては、退職のご相談をさせていただきたく、近日中にお時間をいただけませんでしょうか。

よろしくお願いいたします。

こうした準備を整えておけば、職場側も冷静に対応してくれる可能性が高まります。

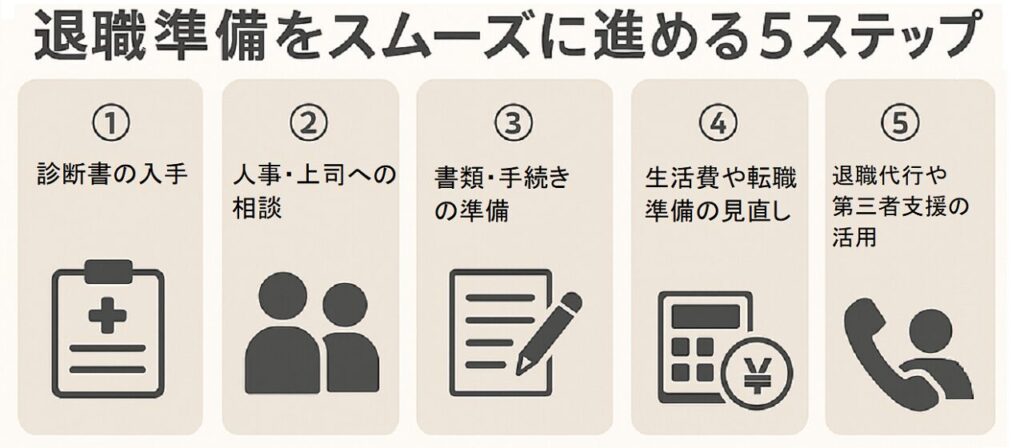

退職準備をスムーズに進める5つの安心対策

退職を決めたあとにやるべきことを、ひとつずつ整理しておくと安心です。診断書から手続き、生活の見直しまで、具体的な行動を5ステップに分けてご紹介します。

「辞める」と決めたあと、やるべきことは意外と多い

退職の意思が固まったら、できるだけスムーズかつ精神的負担の少ない方法で進めたいですよね。

ここでは、「もう復職は無理そう…」と感じたときに進めるべき5つのステップを紹介します。

①診断書の入手

まずは、主治医から「復職困難」と記載された診断書を受け取りましょう。

これは人事に正式な退職相談をする際の“後ろ盾”になります。内容には「休職継続が困難」「職場復帰不可」などの記載があるとベターです。

②人事・上司への相談

診断書をもとに、上司や人事に退職の意向を伝えましょう。

この際も「医師の判断により復職が難しい」といった客観的な理由を中心に話すことで、無理な引き止めを避けやすくなります。

③書類・手続きの準備

退職願の提出や、保険・年金の手続きも忘れずに。

特に健康保険の切り替えや失業保険の手続きは退職後すぐ必要になることが多いため、ハローワークや役所に確認して早めに準備しましょう。

④生活費や転職準備の見直し

収入が一時的に止まることを見越して、家計の見直しや失業給付の受給条件をチェックしましょう。

もし再就職を考えているなら、転職エージェントの登録や履歴書作成など、無理のない範囲で動き始めてもOKです。

⑤退職代行や第三者支援の活用

どうしても職場と直接やり取りするのがつらい場合は、退職代行サービスを使うという選択肢もあります。

また、自治体やNPOの無料相談窓口などもあるので、一人で抱えずに頼れる場所を活用しましょう。

これらを押さえておけば、心の負担を最小限にしながら、スムーズに次のステップへ進むことができます。

退職後の未来を描こう|心を守りながら再スタート

退職後の不安を減らすには、「何が起きるか」を知っておくことが大切です。ここでは、就業規則の確認や公的制度の活用、再就職への備えについて詳しく解説します。

自然退職・自己都合退職の違いと選び方

退職にはいくつかの方法がありますが、休職中に選ばれることが多いのは「自己都合退職」と「休職満了による自然退職」です。

自己都合退職は自分から辞める意思を示す形で、スケジュールを自分で調整できます。

一方で、自然退職は会社の規定で休職期間が満了した時点で自動的に退職扱いになるケースです。

どちらがよいかは状況によりますが、会社と円満に関係を終えたい場合や、就業規則を尊重する場合は自然退職を選ぶのも一つの手です。

就業規則の確認ポイント

どちらの退職方法を選ぶにしても、まず確認すべきは自社の就業規則です。

たとえば、「休職期間は最長○か月」といった明確な記載があることが多いため、それを過ぎたら自然退職となる可能性があります。

また、退職日や手続き方法の詳細もルールとして定められているので、事前に社内ポータルや人事担当に確認しておきましょう。

失業保険や社会保障の受け取り方

退職後の生活が不安な方にとって、雇用保険(失業手当)や健康保険の継続加入制度は重要な支えになります。

自己都合退職でも、主治医の診断書があれば「特定理由離職者」として認定され、通常より早く失業給付を受け取れることもあります。

また、退職後も2年間は健康保険を任意継続できる制度があります(ただし申請期限あり)。

こうした支援制度を事前に確認し、必要な書類や申請時期を整理しておくことが安心につながります。

再就職・転職活動の不安を減らすには?

「また失敗したらどうしよう」「面接で何て説明すればいい?」という不安は多くの方が抱えています。

でも、無理に急いで動く必要はありません。心身の回復を優先しつつ、キャリアカウンセラーや転職エージェントと話してみるだけでも大きな一歩です。

大切なのは、焦らずに「自分らしく働ける環境」を見つけること。退職は終わりではなく、新しいスタートの始まりです。

まとめ|心が限界なら「辞める準備」も立派な選択肢

「職場に戻るのがどうしても怖い」「復職する自信が持てない」――そう感じることは、決して甘えではありません。

復帰できない状態で無理をするよりも、自分の心と体を守るために退職という選択をすることは“逃げ”ではなく“前向きな決断”です。

この記事では、復職が難しいと感じたときの判断基準から、退職の伝え方、準備すべき具体的なステップ、そして退職後の生活設計や支援制度についてお伝えしてきました。

大切なのは、あなた自身のペースで進めることです。

職場復帰しない=失敗、ではなく、別の道から再スタートするチャンスだと捉えてください。

あなたが、より自分らしく過ごせる未来へ一歩を踏み出せることを心から願っています。

Q&A:職場復帰せずに辞めるのはアリ?NG?

「辞めても大丈夫?」「再就職に響く?」といったよくある不安にQ&A形式でわかりやすく回答します。不安の正体を知れば、次の一歩が見えてきます。

- 復帰せずに辞めるのは非常識?

-

まったく非常識ではありません。

むしろ、心身の不調が続いているのに無理に復職することの方が、再発リスクや退職トラブルにつながる恐れがあります。無理をして復帰した結果、再度の休職→退職という悪循環に陥るよりも、最初から退職を選んで心と体を守る方が健全と考える専門家も多いのです。

- 周囲にどう説明すればいい?

-

「復帰できなかったことをどう思われるか…」と気にしてしまう気持ちは自然ですが、説明は簡潔かつ事実に基づけば十分です。

たとえば、

- 「主治医と相談した結果、復職は難しいと判断されました」

- 「体調を優先し、退職という選択をしました」

といった説明で大丈夫です。無理に詳しく話す必要はなく、あなたが悪者になる必要もありません。

- 辞めたあと、再就職で不利になりますか?

-

不利になるとは限りません。

確かに「ブランク期間」があると不安に思うかもしれませんが、正直に伝えれば理解を示してくれる企業も増えています。

また、転職エージェントやハローワークでは、「メンタル不調による離職」のケースも想定した支援体制があります。大切なのは、「今後どう働きたいか」を前向きに伝えること。

「体調が安定したので再スタートしたい」「自分に合う働き方を探している」など、意欲が伝われば採用につながる可能性は十分にあります。