「なんであの人、あんなこと言うの?」「また裏で変なこと言われてるかも…」そんな不信感に、毎日心がすり減っていませんか?

この記事では、「職場 信用できない人ばかり」と感じるあなたの悩みに寄り添いながら、原因の深掘りと対処法、そしてメンタルケアの方法まで、具体的にわかりやすくご紹介します。職場の人間関係に疲れたあなたが、少しでも楽になれるようなヒントが詰まっていますよ。

- なぜ職場で人を信用できなくなるのか、心理・社会的要因を分析

- 信頼できない人との適切な距離感と対処法を具体的に解説

- ストレスサインの見分け方とセルフケアの実践方法

- 本当に限界なら“環境を変える”という選択肢も提案

なぜ職場に「信用できない人」が多く感じるのか

人間関係のギスギスを感じる職場にいると、「こんなに信用できない人が多いのって自分のせい?」と、つい自己嫌悪に陥ってしまうことも。でも、それはあなたが繊細で周囲に敏感だからこそ感じる“正常な反応”なんです。

信頼を築くには「時間」と「繰り返し」が必要

信頼とは、短期間で築けるものではありません。心理学では、信頼の基盤は「繰り返しの接触」と「一貫した言動」によって育まれるとされています。ところが現代の職場では、異動が多かったり、リモートワークで顔を合わせる機会が減ったりと、こうした“信頼を育てる土壌”が圧倒的に不足しているのが実情です。

短期間で成果を求められる職場環境では、関係構築よりも即効性のある成果が優先され、人間関係は「浅く、早く、ドライに」進行しがちです。そのため、相手を深く知る機会がないまま、「なんか信用できない…」という違和感だけが積み重なってしまうのです。

SNSと情報の拡散が信頼を壊すきっかけに

さらに近年では、SNSや社内チャットの普及によって、職場の噂話やトラブルが“瞬時に拡散”されるようになりました。「ちょっとした一言」が切り取られ、誤解されたまま広まる…そんな体験をしたことがある方もいるのではないでしょうか?

このような情報環境では、自分の本音や弱みをさらけ出すリスクが非常に高く感じられます。結果として、「誰にも本当のことを言えない」「誰が敵か味方か分からない」と感じる場面が増え、不信感を助長してしまうのです。

「仕事は仕事」と割り切ることのジレンマ

また、「職場の人間関係なんて割り切ればいい」とよく言われますが、それができれば苦労しない…というのが本音ですよね。仕事の中で、チームワークが求められたり、上司や同僚と密に関わる必要があったりする中で、完全に感情を切り離すのは非常に困難です。

本音と建前を切り替え続けるうちに、自分でも「何が本当の気持ちか分からなくなる」という感覚に陥ることも。そんな心の疲弊が積み重なることで、「誰も信用できない」という結論に行き着いてしまうのです。

このように、多くの人が「信用できない人が多い」と感じるのには、心理的・社会的・文化的な複合的要因が絡んでいます。だからこそ、まずはその仕組みを知り、自分を責めないことが何より大切です。

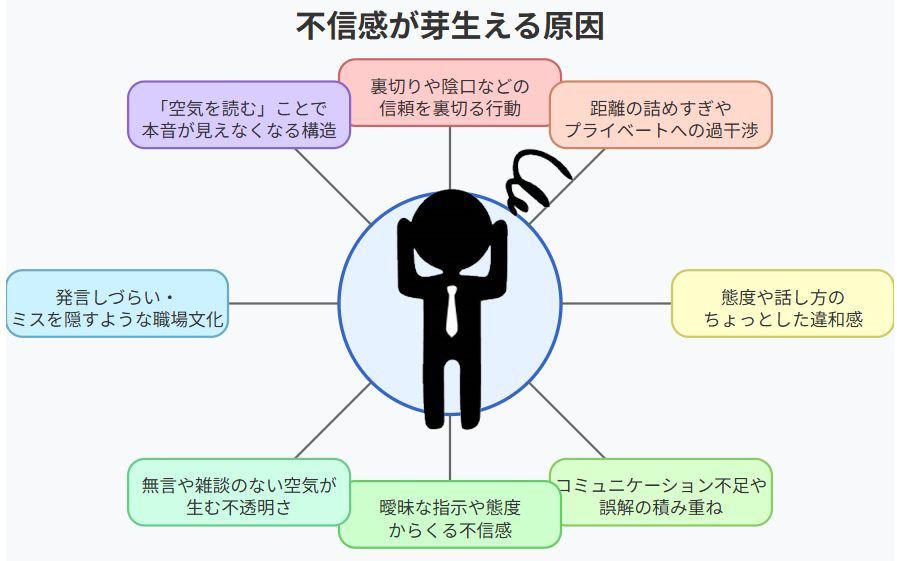

不信感が芽生える原因とは

不信感は、ある日突然湧いてくるものではありません。日々の小さな行動や言葉の積み重ねによって、じわじわと心に根を張っていくのです。

裏切りや陰口は「想像以上のダメージ」を残す

もっとも代表的なきっかけは、やはり「裏切り」です。たとえば、こんな経験はありませんか?

- 親身になって相談に乗ってくれたと思ったら、その話が別の人に筒抜けだった

- チームで協力していたはずが、成果を横取りされて報告された

- ちょっとしたミスを大げさに言われ、上司や他部署にまで広められた

こうした経験は、「この人にはもう何も話せない」という警戒心を強く植え付けます。そして厄介なのは、こういったエピソードがたとえ一度でもあれば、似たような言動をする人すべてが「信用できない人」に見えてしまうということ。

人の心は、傷ついた記憶を「防衛本能」で記憶し続けます。「もう二度と同じ目に遭いたくない」と思えば思うほど、ちょっとした言動にも敏感になり、「あの人も、もしかして…」と疑いの目を向けてしまうようになるのです。

「距離の近さ」が逆にストレスになることも

信頼関係を築くためには距離を縮めることが重要だとされていますが、職場ではその「距離感」が裏目に出るケースもあります。たとえば、急にプライベートな話を根掘り葉掘り聞かれたり、業務時間外にやたら連絡してきたりする同僚。

こうした「距離の詰めすぎ」は、相手にとっては親しみのつもりでも、受け取る側には「踏み込みすぎ」と感じられ、不快感や警戒心を誘発します。

その結果、「この人、表では優しいけど、本音は違うかも…」という不安が湧き、表面上の関係は続いても、心の中では完全に信頼のシャッターが降りてしまうのです。

小さな違和感が積み重なる「微妙なズレ」

また、露骨なトラブルがなくても、「なんとなく合わない」「何か違和感がある」と感じる人っていますよね? たとえば、

- 話し方がいつも上から目線

- 他人の話をすぐ遮る

- 誰に対しても話が軽い

といった小さなクセや態度が、少しずつ不信感へとつながっていきます。これらは「明確な悪意があるわけではない」ため、逆に周囲に相談しづらく、自分ひとりでモヤモヤを抱えてしまいがちです。

このように、不信感のきっかけは日常の中に無数に潜んでいます。だからこそ、まずは「自分が不信感を抱いた理由」を客観的に整理することが、冷静な対応への第一歩になります。

信頼できない人との上手な距離の取り方

職場にはどうしても「この人とは合わないな」「何か信用できない…」と感じる相手が存在します。とはいえ、完全に避けては仕事が回らないのが現実。そんなときに大切なのが、「感情ではなく、戦略としての距離感」を意識することです。

無理に仲良くしようとしないことが、最良の関係を生む

信頼できない人に対して「仲良くしなきゃ」と頑張るのは、自分にとってもストレスが大きく、相手にも不自然さを与えてしまいます。それよりも、「職場の人間関係は業務を円滑に進めるためのもの」と割り切り、距離感を自分の中で明確にしておくことが大切です。

- 情報共有は業務に必要な範囲だけ

- 雑談は必要最低限、業務に関係する話に限定

- ランチや飲み会は無理して参加しない

このように“線引き”を意識することで、自分の心の消耗を防ぐことができます。

メール・チャット・対面の「使い分け」で距離を調整

関係が微妙な相手ほど、伝達手段の選び方が重要になります。

- 感情的なすれ違いが起きそうなときは、メールやチャットなど記録が残る手段を使う

- トーンやニュアンスが大切な話は、対面またはオンライン会話で

- 質問や依頼は、明確な時刻・内容・期限をセットで伝える

こうした対応をすることで、「誤解」や「言った・言わない問題」を防ぎ、相手との信頼性も少しずつ担保していくことが可能になります。

“苦手な人”がいても、あなたの人間性は何一つ否定されない

誰かと合わないこと、信頼できないと感じることは、あなたの性格や能力に問題があるからではありません。人間関係は相性や経験の積み重ねでしかなく、無理にすべてを良好にする必要はないのです。

「上手な距離を保つ」ことは、決して“冷たい”対応ではありません。それはむしろ、あなた自身を守るための「大人の選択」。あなたが心地よく働き続けるための“セルフバウンダリー(自分の境界線)”を引くことは、とても健全な行動なのです。

最低限の関係維持に徹する

信頼できない人とは、無理に関係を深めるよりも「必要最低限の関係維持」に徹するのがもっとも現実的で効果的な対応です。これにより、余計なストレスを避けつつ、職場での信頼を損なわずに過ごすことができます。

仕事上の「必要条件」を満たすだけで十分

職場は「成果を出す場所」であり、プライベートのような親密な関係を築く場ではありません。そのため、苦手な人や信用できない人に対しては、以下のような「最低限の対応」で十分です。

- 会話は業務に関係する話題のみ:雑談を避け、あいまいな話は控える

- 挨拶は必ず行う:無視はNG。社会的スキルとしての最低限の礼儀は守る

- 感情ではなくタスクで対応:好き嫌いを交えず、仕事の内容に集中する

たとえば、「お疲れさまです。本日の資料を共有します。ご確認ください。」というように、感情を排除した“ビジネスライクなやりとり”を意識しましょう。

連絡手段は“記録が残るもの”を選ぶ

関係がギクシャクしている相手とは、口頭でのやりとりは極力減らし、メールやチャットといった「記録が残るツール」を活用しましょう。

- ミスや誤解があっても、証拠が残ることでトラブル回避が可能

- あえて文章で残すことで、相手も“軽はずみな対応”を避けるようになる

- 無駄な感情のぶつかり合いを回避しやすくなる

Slack、Teams、社内メールなど、会社で認められている公式手段を利用することで、安心感もプラスされます。

あえて「親しくなりすぎない」戦略もあり

信頼関係を築くのが難しいと感じたときは、あえて一定の距離を保ち続けるのも一つの選択肢です。心理学でも「適度な距離感」は良好な人間関係を生むとされています。

同僚全員と親友のような関係を築く必要はありません。むしろ、“誰とでも一定の距離感を保てる人”は、組織内で「安定感のある存在」として評価されることもあります。

感情的にならず冷静な態度を

職場で不快な対応をされたり、挑発的な言動を取られたとき、「言い返したい」「ムッとしてしまった」と思うのは当然のこと。でも、感情的に反応してしまうと、状況はたいてい悪化してしまいます。だからこそ、冷静な態度を貫くことが自分を守る最善の方法なのです。

「一呼吸置く」だけで結果が変わる

心理学では、「刺激―反応」の間に“選択の余地”を持てる人がストレスに強いとされています。つまり、嫌なことを言われたときに反射的に反応するのではなく、「いま、自分はどう対応するべきか」と冷静に選ぶ余裕を持つことが鍵です。

たとえば、

- 「ちょっとだけ考えさせてください」と間を置く

- いったん席を外して深呼吸する

- 返答を翌日以降に持ち越す

このような“小さなスルースキル”が、対人ストレスの連鎖を断ち切る大きな一手になります。

感情を「ノート」や「アプリ」に書き出して整理する

心の中でグルグルと怒りや不安が回ってしまうと、冷静になるのは難しくなります。そんなときは、思っていることを書き出すことで、感情を客観視する習慣をつけましょう。

- 手帳に短くメモ

- スマホのメモアプリに「ムカついたこと」「理由」「どうすればいいか」などを書き出す

- 日々の“感情ログ”として管理する

書き出すことで「自分は何に反応しているのか」「なぜここまでイライラしているのか」が明確になり、衝動的な行動を抑える手助けになります。

「演技」でもいい。冷静さを“装う”のも自衛策

冷静な態度は、必ずしも“心から穏やかでいること”ではありません。たとえ内心はザワザワしていても、「平静を装う」ことで相手の挑発を受け流すことができます。

- 表情は変えず、無表情をキープ

- 口調はゆっくり、短く、明確に

- 否定せず、相手の話は一旦受け止めるフリをする

これらは、まるで「演技」のようですが、こうした対応を続けることで、逆に“余裕のある人”としての印象を周囲に与えることができ、信頼にもつながっていくのです。

個人情報を守る意識を持つ

職場での人間関係が不安定なとき、もっとも気をつけたいのが「自分の情報の扱い方」です。ちょっとした会話の中に潜む“個人情報”が、思わぬトラブルの火種になることもあるからです。自己開示が信頼を築くきっかけになる一方で、タイミングや相手を誤ると、まったく逆の結果を招きかねません。

「悪気なく話されたこと」が噂話に発展する

たとえば、こんな場面に心当たりはないでしょうか?

- 昼休みに話した家族の話が、翌週には違う部署でも知られていた

- 上司にだけ話した体調不良が、同僚にも知られていた

- たまたま話した恋人やプライベートの悩みが、飲み会でネタにされていた

このような出来事は、話した側に悪意がない場合でも、聞いた人が「ちょっとだけ…」と他の人に話したことで拡散されてしまいます。とくに、職場という小さなコミュニティでは、一度出た情報が“誰の耳に届くか”を完全にコントロールするのは困難です。

「境界線」を明確にしておく

職場では、以下のような情報については、原則として“話さない”という線引きを持つことが大切です。

- 家族構成や住んでいる場所、最寄り駅

- 恋人や結婚・離婚の話

- 健康状態や精神的な悩み

- お金の使い方や貯金・借金の有無

- 宗教・政治・思想などセンシティブな話題

こうした話題は、「仲良くなってきたから」「少し信頼しているから」と気を許して話したくなるもの。でも、相手があなたと同じ温度感で捉えているとは限らず、「気軽に話せるネタ」として第三者に伝わってしまう可能性があります。

「聞かれても答えない」勇気を持つ

さらに重要なのは、「質問されても答えない勇気」を持つことです。職場では、ふとした雑談の中でプライベートを掘り下げられることがありますが、

- 「あ、そこは家族とだけの秘密にしてるんです」

- 「すみません、あまり話してないんですよね」

- 「また今度機会があれば(笑)」

など、やんわりと回避する言い回しをストックしておくことで、自分の境界線を守ることができます。

このように、「話さない」ことも信頼関係を壊さないための重要なスキルです。不用意な自己開示を避けるだけで、職場ストレスはぐっと軽減されるのです。

それでも関わらなければならない時の対処法

どれだけ距離を置いても、信頼できない相手とどうしても関わらなければならない場面はあります。チームプロジェクト、直属の上司、少人数の部署…。そんなときに大切なのは、「感情ではなく、リスク管理」の視点で行動することです。

記録を残すことでリスク回避

まず徹底したいのが、「言った・言わない」を防ぐための記録の徹底です。

- メールでのやりとりはすべて残す

- チャットでは、指示内容や約束を明文化

- 会議や打ち合わせでは議事録を作成し、共有する

- 日報や業務メモを活用して、自分の行動や指示内容を記録

こうすることで、万が一相手が意図的に発言を歪めたり、責任転嫁してきたときも、証拠を提示することで自分の立場を守ることができます。また、記録があること自体が「この人は適当なことをしてはいけない」と、相手にプレッシャーを与える“抑止力”にもなります。

第三者の介入を頼るタイミング

どうしても話が通じない、あるいは理不尽な対応が続く場合は、一人で抱え込まないことが最重要です。第三者に入ってもらうことで、問題を客観的に見てもらえるだけでなく、心理的な負担も大きく減少します。

- 直属の上司:まずは最も身近な上司に相談し、記録を添えて冷静に報告

- 人事や労務担当者:個別の事情を伝えることで、配置転換などの提案も受けられることがある

- 社内メンター制度:信頼できる先輩や、相談しやすい立場の人がいれば活用

- 産業医や外部相談窓口:社内で解決が難しい場合は、専門機関に相談するのも選択肢

「小さなことで騒ぎたくない」と我慢していると、心身へのダメージが深刻になりかねません。むしろ、**早めに動くことが“誠実な社会人の行動”**だと考えてください。

トラブル回避のための先読み行動

また、問題を未然に防ぐためには、「この人とはどこで摩擦が起こりそうか?」をあらかじめ予測する“先読みスキル”が必要です。

- 相手が反応しやすい話題やタイミングを避ける

- 会話の内容は事前に簡潔に整理しておく

- 一人で対応するより、第三者と同席する場を設ける

相手のクセや行動パターンを分析し、「波風が立ちやすいポイント」を避けることで、精神的なダメージを大幅に軽減できます。

どうしても関わらなければならないなら、「自分を守る準備」を怠らないこと。それが、長期的に職場で穏やかに働き続けるための現実的な戦略なのです。

自分のメンタルを守るためにできること

職場の人間関係がうまくいかないと、「なんで自分ばかり…」という気持ちや、見えないストレスに心が押しつぶされそうになることがあります。だからこそ、外部の環境を変えることと同じくらい、自分自身の心をケアする力が求められます。これは決して甘えではなく、むしろ社会人としてとても大切なセルフマネジメントなのです。

ストレスに気づく・対処する

まず、心の健康を守る第一歩は、**「自分のストレスサインに早く気づくこと」**です。以下のような変化は、心が疲れているサインかもしれません。

- 朝起きると仕事のことを考えて動悸がする

- 以前は楽しめたことに全く興味がわかない

- 小さなことでイライラしたり涙が出たりする

- 体のどこかに原因不明の痛みや不調が続く

こうしたサインに気づいたら、まずは**「休む」「話す」「書く」**のいずれかで初期対応を行いましょう。

- 思い切って1日有休を取ってリセット

- 信頼できる友人や家族に話す

- ノートに感情を書き出して客観視する

この「セルフ一次対応」があるだけで、メンタルの落ち込みが深刻化するのを防げる可能性が高まります。

自己肯定感を保つための工夫

人間関係に疲れてくると、「自分はダメな人間なのかもしれない」と自信をなくしがちです。そんなときに大切なのは、自分の“内側”にある価値を見つめ直すこと。

- 毎日の仕事で「できたことリスト」を作る(例:期限内に資料を出せた、後輩に丁寧に教えられた)

- 過去に乗り越えた困難や成功体験を思い出して書き出す

- 誰かに言われて嬉しかった言葉をノートに記録しておく

これらを習慣にすると、「自分にもできることがある」「悪いのは環境であって、自分の存在そのものではない」と実感できます。自己肯定感の回復は、メンタル回復の根幹です。

専門機関への相談も視野に

それでも「限界かもしれない」と感じるときは、迷わず専門機関のサポートを受けることを選択肢に入れてください。

- 産業医:企業に常駐している場合、ストレスチェックや相談が可能

- 外部カウンセリング:匿名・無料で使える自治体やNPOの窓口も多数

- メンタルヘルス系のアプリ:手軽にセルフチェックや相談ができるツールも充実

日本では、精神的な相談をすることに抵抗がある人も少なくありませんが、心の不調は風邪と同じくらい当たり前のこと。早めのケアが、長く元気に働くための近道です。

環境を変えるという選択肢もある

「もうどうしても無理かもしれない」と思ったとき、最終的な選択肢として浮かぶのが「環境を変える」こと。つまり、転職や異動です。これを“逃げ”と捉えて自分を責める方もいますが、それは大きな誤解。むしろ、適切なタイミングで環境を見直すことは、自分を守るための“戦略的判断”なのです。

転職や異動は“逃げ”ではなく“戦略”

日本ではまだ、「仕事を辞める=根性が足りない」という古い価値観が残っていますが、実際はそうではありません。むしろ、以下のような状況が続いているなら、それは「危険信号」です。

- 朝から強い不安や吐き気が続く

- 休日も仕事のことが頭から離れない

- 職場で誰とも目を合わせたくない

- 自分の言動に自信が持てなくなってきた

このような状態は、心のエネルギーが著しく消耗しているサイン。そんなとき、「違う場所で、自分らしく働けるかもしれない」と考えるのは、ポジティブな未来への一歩なのです。

実際、環境を変えたことで劇的に改善した人の事例も少なくありません。

以前の職場では朝の通勤だけで涙が出ていましたが、今は穏やかに働けています

新しい会社では、同僚と自然に会話ができるようになりました

自分に合った環境に移ることで、本来の自分を取り戻す人は本当に多いのです。

自分に合った職場を見極めるポイント

ただし、再び同じような人間関係に悩まされないためには、「自分に合った環境とは何か?」を見極める視点が必要です。以下のリストを参考に、転職や異動の際にはチェックしてみてください。

- 面接での対応が誠実か、言葉に一貫性があるか

- 社員インタビューやクチコミに「働きやすさ」が語られているか

- 福利厚生や制度が、社員の心身を大切にしている内容か

- 評価制度が「公平」であるか

- 離職率が異常に高くないか

- 社員紹介ページに“実際の職場の雰囲気”が表れているか

- 残業時間や勤務体系に無理がないか

こうしたポイントを事前に調べたり、可能なら職場見学やOB・OG訪問を通じて雰囲気を確かめておくことで、次の職場選びの失敗を防ぐことができます。

職場は、人生の大半を過ごす場所。だからこそ、そこが「しんどい」「信頼できない」なら、自分の居場所を変えることはごく自然で健全な行動です。あなたには、心穏やかに働く権利があります。

「職場 信用できない 疲れた」「職場 人間関係 ストレス」から見る共通の悩みとは?

これらの検索キーワードには、働く人たちの深い「疲弊」と「孤独」がにじみ出ています。職場での人間関係がうまくいかないことは、業務上のミス以上に、心のダメージを蓄積させる要因です。そして、それが限界に達すると、検索窓にSOSを打ち込む——それが今、多くの人が直面しているリアルな悩みです。

よく検索される関連キーワードの背景

以下は、実際によく検索される関連ワードと、その背後にある典型的な悩みです

| 検索キーワード | 背景にある典型的な悩み内容 |

|---|---|

| 職場 ストレス 限界 | 休職寸前の精神状態。毎朝の体調不良や出勤困難なほどのストレス |

| 上司 信用できない | 理不尽な命令、感情的な言動、パワハラなどによる精神的プレッシャー |

| 職場 合わない 人間関係 | 孤立感、同調圧力、気疲れなどによる人間関係のストレス |

| 職場で話しかけられない | 無視されている不安や、実際のハラスメント、排除の可能性 |

これらの検索は、単なる“愚痴”ではなく、明確な危機サイン。誰にも相談できないがゆえの、切実な「助けて」の声でもあります。

身体と心に現れるサイン

信頼関係にストレスを感じると、体と心に以下のような変化が表れます

- 頭痛・胃痛・慢性的なだるさ

- 朝になると布団から出られない

- 集中力や判断力の低下

- 情緒不安定(涙もろくなる、怒りっぽくなる)

- 眠れない、あるいは過眠

これらはすべて、心が「もう限界だよ」と訴えている証拠です。放っておくと、自律神経失調症やうつ症状に発展する危険もあるため、早めの対応が必要です。

今すぐできるセルフケアと改善行動

「今日、何から始めたらいいか分からない…」という方へ。まずは以下のような小さな行動から始めてみましょう。

- 信頼できる友人に、今の気持ちを“そのまま”話す

- 無理せず休めるよう、上司に「少し時間が欲しい」と伝える

- 地域のメンタルサポート(例:こころの相談窓口)を調べてみる

- 日記やメモに、いま感じていることを「書き出す」

- 「この人とは距離を置こう」と心に決めるだけでもOK

自分を守る行動は、どれも“わがまま”ではありません。それは、あなたのこれからの人生を整えるための、大切な選択なのです。

まとめ|自分の安心と信頼を最優先に

職場の人間関係に悩み、「誰も信用できない」と感じるのは、決してあなただけではありません。そして、その感覚にはきちんと理由があります。

人は、信頼の積み重ねがなければ安心して関われませんし、裏切りや誤解の積み重ねがあれば、どんなに優しい人でも心を閉ざしてしまいます。それは自然なことです。

だからこそ、まずは「信頼できない人との距離をどう取るか」を冷静に考え、少しでもストレスを減らす工夫をすること。そして、自分自身の心と体を守るために、無理せず、必要であれば環境を変える決断をすることも、大切な選択肢のひとつです。

信頼関係とは、無理して築くものではなく、安心していられる環境の中で、自然と育っていくものです。あなたが穏やかな気持ちで働ける職場は、必ずどこかにあります。そしてそこでは、無理に誰かを信用しようとしなくても、気がつけば信頼が生まれている…そんな人間関係が待っているかもしれません。

どうかこれからは、自分の心の声にしっかり耳を傾けて、「自分を守る」という選択を、遠慮せずに取ってください。あなたが心から安心できる毎日を取り戻すこと——それが、この記事の一番の願いです。