「代わりがいないから休めない」──あなたも、こんな風に無理して働いていませんか?体調が悪くても、有給があっても、周りに迷惑がかかると思って言い出せない…そんな現場のリアル、あちこちで耳にします。でも本当に、誰かが倒れるまで我慢するしかないのでしょうか?この記事では、「代わりがいない問題」の原因から抜け出し方まで、法律の観点も交えながら詳しく解説していきます!

- 「代わりがいないから休めない」職場が生まれる原因と背景

- 労働基準法に基づく休む権利と違法な職場の見分け方

- 属人化を防ぎ、休める職場を作るための具体的対策

- 実例・Q&Aを通じて、自分の状況への向き合い方がわかる

代わりがいないから休めない…それって本当に仕方ないこと?

なぜ「仕事の代わりがいない」状況が生まれるのか

結論から言えば、「仕事の代わりがいない」という状況は、組織や職場の体制に大きな問題があるサインです。多くの職場では業務が属人化し、一人の担当者に業務が集中してしまっていることが非常に多いんです。

職場の人員配置と業務分担の問題

「この仕事は〇〇さんしかできないから…」という状況、実は非常に危険。人員がギリギリで運営されている職場では、1人でも欠けると業務が滞るため、「休めない」が当たり前になってしまいます。この構造が続くと、誰も休まなくなるという悪循環に…。

属人化した業務がもたらすリスク

仕事の属人化とは、特定の人しか業務内容を把握しておらず、他の人が代わりにできない状態のこと。これが進むと、その人がいないと業務が回らず、他の人が引き継げない・指示も出せないといった「ブラックボックス化」が起きます。結果、「休めない」という心理的・実務的圧力が生まれ、離職率も高くなる傾向があります。

「休めない」のは当たり前?常識を疑おう

「みんな我慢してるんだから、自分も休んじゃいけない」──こんな思い込みが、あなたの体と心を蝕んでいませんか?実はこの“常識”、日本の職場特有の風土や文化によって形づくられたもので、決して正解ではありません。

休むのが申し訳ない文化が根強い職場

多くの日本の職場には、「休むこと=わがまま」「周囲に迷惑をかける」という暗黙の空気があります。これは、集団での調和を大切にする価値観が背景にあり、特に中小企業やサービス業では根強く残っています。でも、これは職場の制度設計や人員配置の問題であり、個人が負うべき責任ではないんです。

人手不足の業界構造と慢性的な労働環境

人手不足が深刻な介護、医療、飲食、小売などの業界では、そもそも「誰かが代わる」ことが難しい構造になっています。慢性的な人手不足と、採用・教育のコストを抑えたい企業の事情が重なり、結果的に「誰も休めない職場」が生まれやすくなっています。

労働法的にはどうなの?「代わりがいないと休めない」職場の法的リスク

労働基準法から見る「休む権利」とその根拠

まず大前提として、有給休暇は「取得する権利」であり、会社や上司の許可を必要とするものではありません。これは労働基準法第39条で明確に定められており、正社員はもちろん、一定の条件を満たす非正規社員にも同様に適用されます。

有給休暇は取得する「権利」、拒否は違法?

会社が「代わりがいないから」「忙しいから」という理由で有給取得を拒否するのは基本的に違法です。企業は「時季変更権(繁忙期などに取得日を変更できる権利)」を持ちますが、それも「事業の正常な運営を妨げる場合」に限られており、単なる「人が足りない」では認められません。

「休ませない」はパワハラ・ブラック企業の可能性も

さらに、「休みたい」と申し出た社員に対して圧力をかけたり、陰口・評価の引き下げなどが行われる場合、それはパワーハラスメントに該当する可能性があります。これは、企業のコンプライアンス違反であり、労働基準監督署への相談案件になることも少なくありません。

「体調不良でも休めない」は法律的にアウト?

体調が悪くても「休むと迷惑がかかるから…」と出勤するのは、日本の職場ではよくある話。でも実は、それ、法律的にはかなり問題があるんです。

診断書がなくても休む正当性はある

まず、体調不良で会社を休むことに診断書は必須ではありません。もちろん、長期休養や傷病手当の申請など、制度利用時には医師の証明が必要ですが、短期的な体調不良に関しては自己申告で問題ありません。特に感染症が疑われる場合は、出勤させる方がリスクになります。

たとえば風邪や発熱などの症状があるとき、無理して出勤すれば職場全体に感染が広がる可能性も。コロナ禍以降は「体調が悪ければ休む」ことが推奨される空気が強まったのに、未だに「自己管理がなってない」と責める職場は少なくありません。

こうした「体調不良でも出てこい」という文化が残っている職場は、法令遵守の観点からも疑問が残りますし、職場の安全衛生管理としても改善すべきポイントです。

仕事を休める環境を作るために、今すぐできる対策とは

属人化をなくす!仕事の見える化とマニュアル化

仕事を休めるようにする最大の鍵は、「属人化の解消」です。属人化とは、特定の業務を特定の人しかできない状態のこと。これを防ぐには、仕事の内容や進め方を“見える化”し、誰でもできるようにマニュアル化することが必要です。

誰でもできる体制がチームの健康を守る

マニュアル作成の第一歩は、自分が日常的にやっている業務をリスト化し、手順を細かく書き出すこと。たとえば、「発注業務」は「仕入れリスト作成→在庫確認→発注書送付」など、具体的なフローで可視化しましょう。

これにより、急な欠勤時でも他のメンバーが代わりに対応でき、安心して休むことができる体制が整います。結果的に、「休んでも迷惑をかけない」職場づくりにつながるんです。

シフト制で代わりがいないときの調整方法

シフト勤務の職場では、「誰かが休むと穴が空く」という緊張感が常にありますよね。でも、その不安をゼロにはできなくても、うまく調整する方法はあるんです。

交代要員の確保と柔軟な勤務体制の工夫

まず重要なのは、「交代要員をあらかじめ想定しておくこと」。シフト作成時に“バックアップ担当”を設けておくことで、急な欠勤にも対応しやすくなります。たとえば、「Aさんが休むときはBさんが対応」といった具合に、交代ローテーションを作っておくと安心です。

また、パートやアルバイト、契約社員を含めたフレキシブルな勤務制度の導入も有効。固定時間だけではなく、「短時間でも出勤できる人を複数確保する」ことで、誰かが休んでも補える体制が整います。

シフト管理アプリや共有カレンダーを活用して、勤務希望やNG日を見える化するのも一手。こうした仕組みを取り入れることで、「代わりがいない」から「誰かがカバーできる」へと変わっていきます。

非正規・パートでも休める職場づくりのヒント

「正社員じゃないから休みにくい…」「代わりがいないから休めない」そんな声、非正規やパートの方から本当によく聞きますよね。でも、それって本当に“しかたない”ことでしょうか?

立場に関係なく「休む権利」が守られる仕組みとは

まず知っておきたいのは、非正規でも労働基準法第39条により、一定の条件を満たせば年次有給休暇が付与されるということです。具体的には、以下の2つの条件を満たす必要があります。

- 雇い入れの日から6か月間継続勤務していること

- その期間の全労働日の8割以上出勤していること

これらの条件を満たした労働者には、週の所定労働日数や所定労働時間に応じて、有給休暇が比例付与されます。たとえば、週3日勤務のパートタイム労働者であれば、6か月の継続勤務後に5日の有給休暇が付与されます 。

また、「非正規だから」といって休みを申請しにくい雰囲気がある職場は、制度以前の“風土”に問題があります。これを改善するには、管理職やリーダーの意識改革が欠かせません。

シフト制の職場では、「代わりがいないから休めない」ではなく、「誰がどんな仕事をどの程度カバーできるのか」を明文化し、可視化することがカギです。役割を固定しすぎず、柔軟に補い合えるチームづくりが、立場に関係なく「休める職場」への第一歩になります。

こんな声もある!「仕事代わりがいない」リアルな体験談

知恵袋に寄せられた悲痛な声から見る現実

ネット上には、「代わりがいないから休めない」という状況に悩む人たちの切実な声があふれています。Yahoo!知恵袋やSNSでは、以下のような相談が頻繁に見られます。

パートなのに、私しかできない業務を任されていて、体調を崩しても誰も代わってくれません

子どもが熱を出しても休めず、義母に無理やり預けて仕事に行きました

こうした声は、決して一部の特殊な職場の話ではありません。むしろ、サービス業、医療・介護、小売など“人ありき”の業種では日常茶飯事とも言えます。これらの声から浮かび上がるのは、「制度」以前に、「文化」と「人間関係」の壁。代わりがいないから休めないのではなく、「休んだら白い目で見られる」という空気感が人を追い詰めているのです。

リアルな声を拾うことで、問題の深刻さがより明確に見えてきます。そして、同じように悩んでいる人にとっても「自分だけじゃない」と気づけるきっかけになります。

「自分しかできない仕事」に追い詰められた事例

「この仕事は私しかできないから…」そう思って、無理を続けてしまっていませんか?この“責任感”こそが、休めない原因を自分で作ってしまっていることもあります。

責任感と孤独感の板挟みになった経験談

たとえば、ある事務職の女性は、経理・発注・顧客対応と幅広い業務を一手に引き受けていました。仕事に誇りを持っていた一方で、誰にも頼れない孤独感とプレッシャーが積み重なり、ついには過労で倒れてしまいます。その後、職場ではじめて「引き継ぎマニュアル」が整備され、チームで業務を回す体制が導入されました。

また、医療現場で働く看護師の男性も、「夜勤をできるのは自分しかいない」と連勤を続け、体調を崩して退職に追い込まれました。後に彼のケースを反省し、病院側は勤務管理とスタッフ配置の見直しを行ったといいます。

これらの事例に共通しているのは、「休めないのは本人の責任ではない」ということ。体制や仕組みが整っていないことで、結果的に個人の犠牲に頼ってしまっていたのです。

“自分しかできない仕事”は誇りになる一方で、大きなリスクにもなり得ます。だからこそ、「自分が倒れたらどうなるか」を想像し、日頃から業務の共有やマニュアル化に努めることが、自分を守る手段にもなるのです。

今すぐチェック!あなたの職場は大丈夫?

休めないストレスが限界に達する前に

「最近イライラしやすい」「眠れない日が続く」「会社に行くのが怖い」──それ、もしかして“休めないストレス”が限界にきているサインかもしれません。

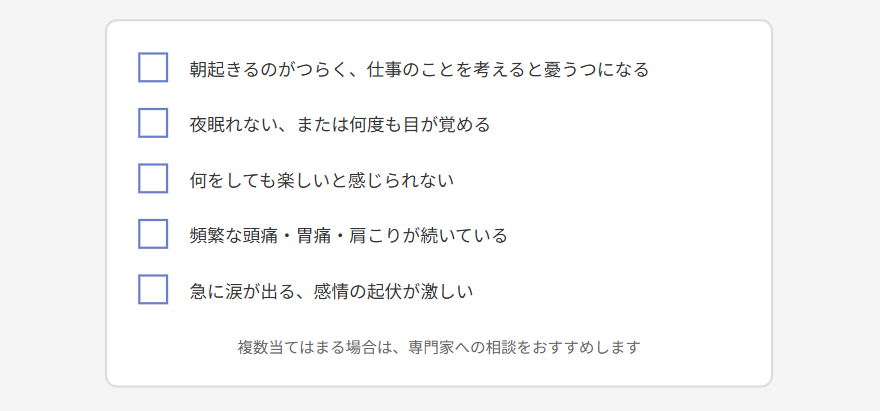

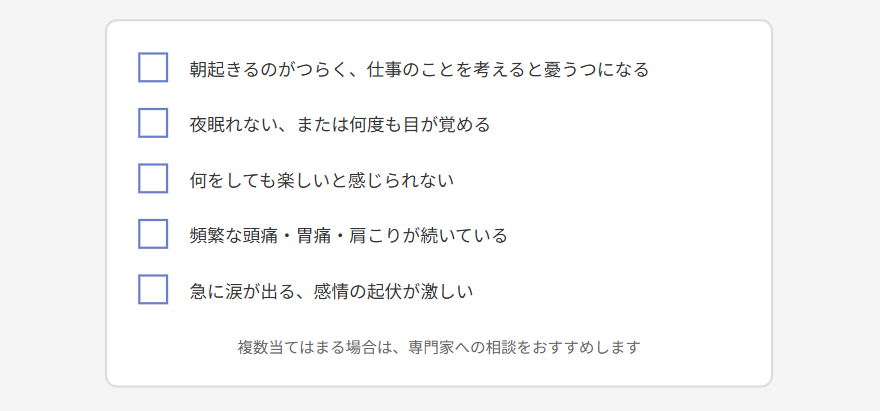

心身の不調を見逃さないセルフチェック法

まずは、自分自身の状態を正しく知ることが大切です。以下のような症状がいくつも当てはまる場合は、ストレスや過労による体調不良の可能性があります。

こうした兆候がある場合は、無理をせず、まずは医師やメンタルヘルスの専門機関に相談を。心身の不調を「気の持ちよう」で片づけるのは危険です。そして、会社に相談する際は、診断書の取得や、信頼できる同僚・上司に相談するところから始めましょう。

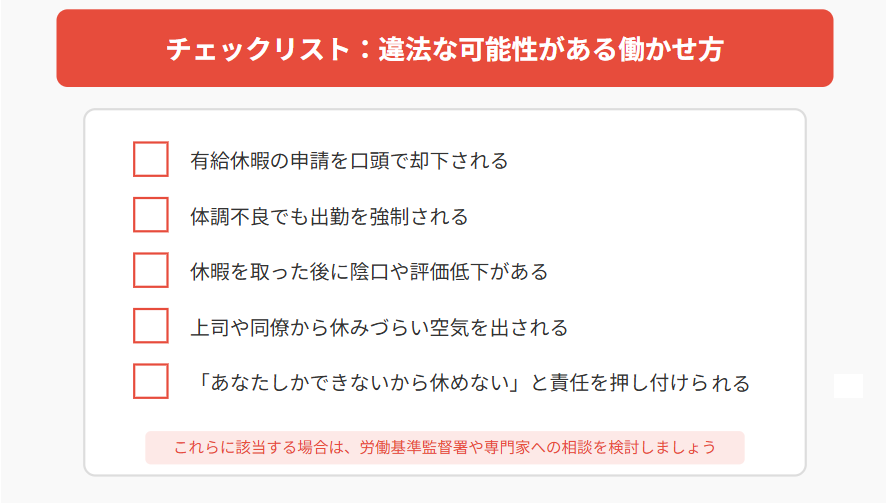

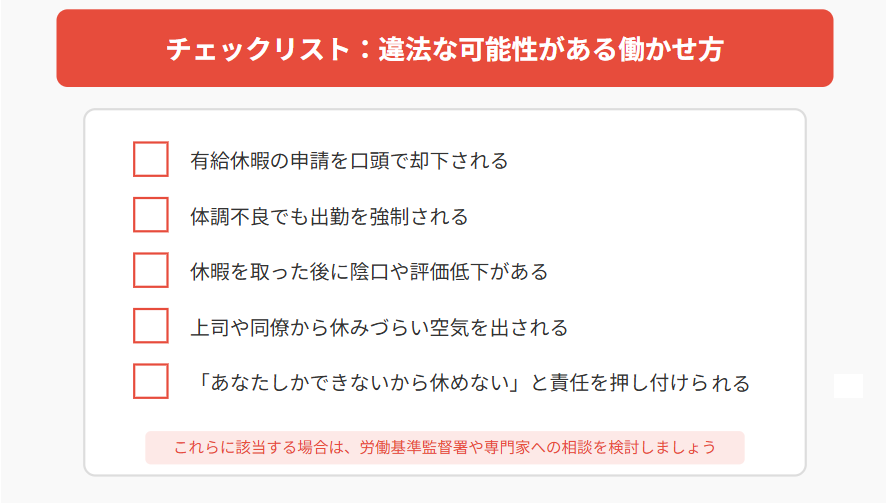

違法な働かせ方を見抜くチェックポイント

「休ませてもらえないのは当たり前」と思い込んでいませんか?それ、もしかすると法律違反の働かせ方かもしれません。以下のような項目に複数当てはまるなら、職場の運営に重大な問題がある可能性があります。

相談窓口や労働基準監督署の活用方法

こうしたケースは、「労働基準法違反」や「パワーハラスメント」と見なされることがあります。もし該当する場合は、まずは社内のコンプライアンス窓口や労働組合に相談すること。会社に相談しづらい場合は、労働基準監督署に直接通報することも可能です。

通報は匿名でも可能で、必要に応じて企業への指導が行われる場合もあります。また、「総合労働相談コーナー」など、厚生労働省が設置している無料相談窓口も活用できます。

「この働き方はおかしい」と感じたら、その直感は間違っていないかもしれません。自分の健康と権利を守るためにも、まずは正しい情報を知ることが大切です。

まとめ

「代わりがいないから休めない」──それはあなたのせいではありません。制度、体制、職場の文化に原因があることがほとんどです。まずは「休む権利がある」ことを知り、自分の身を守る術を身につけましょう。属人化の解消や相談機関の活用など、できることから一歩ずつ始めてみてください。

よくある質問

- 代わりがいないから休めないのは法律的に許されるんですか?

-

原則として、労働者には有給休暇を取得する権利があります(労働基準法第39条)。「代わりがいないから」という理由で会社が休暇を拒否するのは、法律違反となる可能性が高いです。事業の正常な運営を著しく妨げる場合を除き、会社は原則として有給取得を認めなければなりません。

- 有給が使えない場合、どこに相談すればいいですか?

-

まずは会社の人事部やコンプライアンス窓口に相談してみましょう。それでも解決しない場合は、労働基準監督署や「総合労働相談コーナー」(厚生労働省)に相談することができます。匿名でも受け付けていますので、安心して利用できます。

- 非正規社員でも休むことはできますか?

-

はい、できます。週の所定労働日数や勤務期間など一定の条件を満たせば、非正規労働者でも年次有給休暇を取得する権利があります。6か月以上勤務し、8割以上出勤していれば、パートやアルバイトでも有給が発生します。

- 「自分しかできない仕事」があると本当に休めません。どうすれば?

-

「属人化」の問題を解消するために、業務のマニュアル化や分担が必要です。可能な範囲で同僚と業務内容を共有し、引き継ぎや代行できる体制を整えるよう職場全体での取り組みが求められます。一人で抱え込まず、管理職にも相談して体制の見直しを促しましょう。

- パワハラになる可能性がある「休ませない」職場とはどんな職場ですか?

-

「休みたい」と申し出た社員に対し、無理な出勤を命じたり、休暇取得後に陰口を言う・評価を下げるといった対応が見られる職場は、パワーハラスメントの要素があると考えられます。これも労働相談の対象になりますので、放置せずに相談機関へ連絡するのがよいでしょう。