「連休明け、どうしても仕事に行きたくない…」そんな気持ちになったことはありませんか?休みモードから急に日常に戻るのは誰にとっても大きな負担で、いわゆる「連休明けブルー」と呼ばれる自然な反応です。

この記事では、その原因から体や心に起こる変化、すぐにできる気持ちの切り替え方までを分かりやすく紹介します。小さな工夫で少しずつ気分は軽くなります。読んだあとに「これならできそう!」と思えるヒントを見つけてみませんか?

- 「休み明けに仕事へ行きたくない」と感じる原因を心理・生活リズム・環境面から整理

- 朝のルーティンやご褒美習慣など、初心者でも取り入れやすい切り替え方法を提案

- 長期的に軽減するための生活習慣や前日の準備の工夫を紹介

- ブルーが続く場合のセルフチェック方法と専門相談窓口の活用を提示

なぜ「休み明けに仕事へ行きたくない」と感じるのか?

休み明けに「仕事に行きたくない」と感じるのは、あなただけじゃなく、多くの人が経験しているごく自然なことなんです。長い休みで心も体もゆるんでリフレッシュしたあと、いきなり社会のリズムに戻るのは大きな負担になります。特に月曜日や連休明けは気分が落ち込みやすく、これを「連休明けブルー」や「サザエさん症候群」と呼ぶこともあります。仕事が嫌いだからではなく、休みとの落差やリズムの乱れが原因なんです。

休みと仕事のギャップによる心理的ストレス

休みの日は好きなことに時間を使ったり、のんびり過ごせたりと「自由」を満喫できますよね。でも休み明けはタスクや会議に追われる現実が待っていて、そのギャップがストレスになるんです。心理学の調査では休日明けのストレスは平日の約1.4倍とも言われています。日本は祝日が多いぶん、この切り替えが難しくなりやすい環境でもあるんです。

- 休みと平日の生活リズムが大きく違う

- 仕事モードに戻るのに時間がかかる

- タスクや会議を想像しただけで気分が重くなる

休み明けの憂うつは「怠け」じゃない

「自分は怠けてるのかな?」と不安になる人もいますが、それは誤解です。休み中に脳が「休息モード」になっていて、急にフル稼働できないだけ。人間の体内リズムは変化に弱く、環境がガラッと変わると自律神経も乱れて気分が落ちやすくなります。だからこそ、気持ちが重いのは自然な現象であって、責める必要はまったくありません。

睡眠リズムの乱れが心身に与える影響

休みの日につい夜更かししたり、昼まで寝てしまったりしませんか?これが「社会的時差ボケ」を引き起こして、体内時計と生活リズムがズレてしまうんです。スタンフォード大学の研究でも、週末の夜更かしと寝坊の差が2時間以上あると疲労や集中力の低下が顕著になると報告されています。つまり、休み中の生活スタイルが月曜のつらさを決めるといっても過言じゃないんです。

リズムを整えるちょっとした工夫

理想は「休みの日も起きる時間を平日と大きく変えない」こと。夜は照明を落としてスマホを控えるだけでも体内時計が整いやすくなります。いきなり完璧は難しいので、「次の休みは少し意識してみよう」くらいの気持ちで始めると続けやすいですよ。

仕事内容や職場環境が原因の場合も

「休み明けがつらい」のは単なる気分だけでなく、仕事そのものや職場環境に問題が潜んでいるケースもあります。やりたくない仕事が続いていたり、人間関係に悩んでいたりすると、休み明けは特に強いストレスを感じやすいんです。実際、ある調査では約8割の社会人が「休み明けに出社したくない」と感じていると報告されています(PR TIMES調査)。つまり、休み明けの憂うつは「休みとのギャップ」だけでなく、普段からの不満が一気に表面化している可能性もあるのです。

職場環境を見直すサインかも

もし毎回「絶対に行きたくない」と強く感じるなら、それは環境を変えるサインかもしれません。仕事内容の調整や働き方の見直し、場合によっては転職を考えることも選択肢です。大事なのは「自分だけが弱いんじゃない」と知り、自分に合った環境を探す勇気を持つことです。

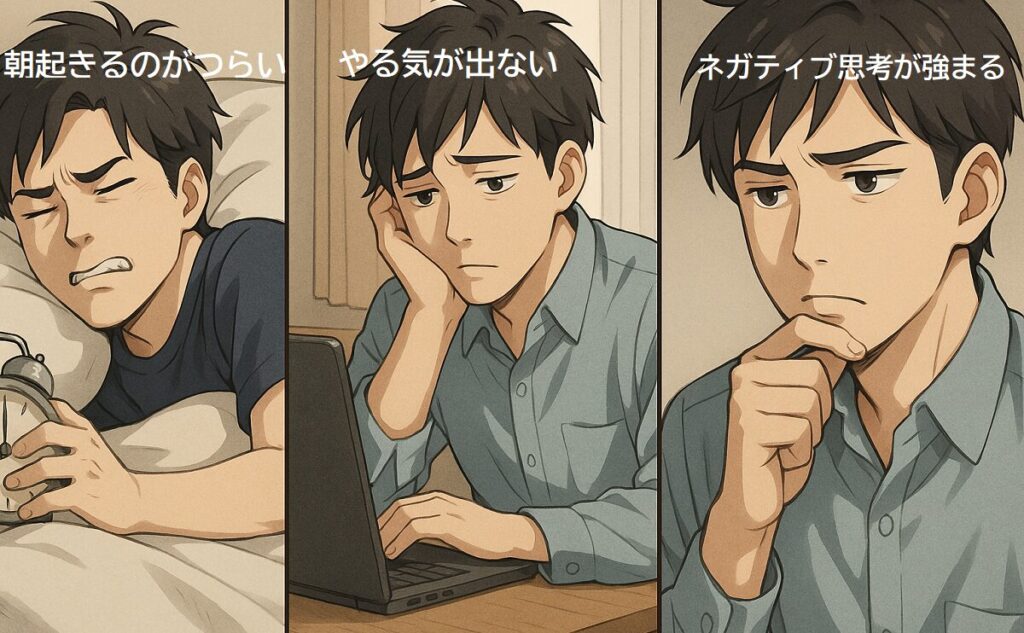

よくある「休み明けブルー」の症状

休み明けに「仕事に行きたくない」と感じるのは、単なる気分の問題ではなく、心や体がバランスを崩しているサインかもしれません。いわゆる「休み明けブルー」と呼ばれるもので、多くの人が経験しています。ここでは代表的な症状と、それぞれの背景や改善のヒントを分かりやすくまとめました。

朝起きるのがつらい・体がだるい

「布団から出たくない」「体が重い…」と感じるのは典型的なサイン。休み中に副交感神経が優位になってリラックスしていた分、交感神経をスムーズに働かせるのが難しくなっているんです。つまり、休みから急にフルパワーに切り替えるのは体の仕組み的にも大変なんですね。

厚生労働省や健康保険組合の調査でも、睡眠の質が低かったり休養感を得られていない人は2〜3割程度いるとされています。つまり「朝つらい」のは珍しいことではなく、多くの人が同じ悩みを抱えています。

- 目覚ましを2段階にして段階的に起きる

- カーテンを少し開けて朝日を取り入れる

- お気に入りのコーヒーや朝ごはんを用意して「楽しみ」で目覚める

集中力が続かない・やる気が出ない

パソコンに向かっても「頭が働かない…」となるのは、脳がまだ休みモードだからです。人間の脳は使わない機能が少しずつ低下する性質があり、休み中にオフになっていた作業モードが再起動するのに時間がかかるんです。

- やることが多すぎて頭が混乱する

- 休みの余韻が残っていて気持ちが仕事に向かない

- 「頑張らなきゃ」と思うほど焦って空回りする

対策はシンプル。「いきなり大きな仕事をしない」ことです。メール整理やデスク片付けなど小さなタスクから始めて、成功体験を積み重ねると自然にエンジンがかかります。25分作業+5分休憩の「ポモドーロ・テクニック」も効果的ですよ。

ネガティブ思考が強まる

「また仕事か…」「今週長いな…」と考えてしまうのも休み明けブルーの特徴です。休日のリフレッシュ感と現実とのギャップで気持ちが沈みやすいんですね。さらに睡眠不足や疲れがあると、脳はネガティブ情報に反応しやすくなり、余計に落ち込みやすくなると言われています。

そんなときは「リフレーミング」という考え方の切り替えが役立ちます。例えば「休みが終わって残念」ではなく「休みでリフレッシュできたから今週は頑張れる」と言い換える。少しずつ練習すれば、気持ちがふっと軽くなります。

長期間続くなら「心の不調」の可能性も

休み明けのブルーは通常数日で和らぐことが多いですが、もし2週間以上続いたり、「好きなことに興味が持てない」「食欲が落ちる・寝ても疲れが取れない」といった状態が重なっているなら、うつ病や適応障害などの可能性もあります。

実際に、厚生労働省の『健康づくりのための睡眠ガイド2023』でも、睡眠不足や休養の欠如がメンタルヘルス不調や生活習慣病のリスクを高めることが指摘されています。また、協会けんぽの睡眠実態調査でも「睡眠の質に満足していない人」のうち約3割が日中の強い眠気や集中力の低下を訴えており、心身に大きな影響が出ていることが明らかになっています。

つまり「休み明けにしんどい」と感じるのは、単なる気分ではなく体と心が発するSOSかもしれません。無理に我慢せず、信頼できる人に話したり、医療機関や相談窓口を利用することが大切です。早めに相談することで回復もスムーズになります。

- 朝の気分の重さが2週間以上続いている

- 趣味や好きなことに興味が持てない

- 寝ても疲れが取れない/食欲が大きく変化した

こうしたサインが複数当てはまるなら「ただの休み明けブルー」ではなく心の不調かもしれません。「まだ大丈夫」と放置せず、できるだけ早く相談することが安心につながります。

気持ちを切り替えるための具体的な対処法

休み明けに「仕事へ行きたくない」と感じるとき、気持ちを切り替えるためにはいくつかの工夫が効果的です。はじめから完璧を目指さず、小さな習慣を取り入れてみることが大切です。ここでは、科学的な裏付けのある方法から、すぐできるものまでを紹介します。

朝のルーティンを整える

休み明けの朝はどうしても気分が重くなりがちですが、朝の過ごし方を少し工夫するだけで心身の切り替えがスムーズになります。特に「朝散歩」や「朝日を浴びる」といった習慣は、研究や専門家の意見でも効果が示されています。

例えば、森林浴の研究では、自然の中を歩くことで血中セロトニン濃度が有意に上昇することが確認されています。セロトニンは「幸せホルモン」と呼ばれ、気分を安定させたり意欲を高めたりする働きがあるため、朝のウォーキングは心と体を前向きに切り替えるのに役立ちます。

また、精神科医のインタビュー記事でも、起床後1時間以内に15〜30分の朝散歩をすると体内時計がリセットされ、自律神経の切り替えがスムーズになると紹介されています。特に朝日を浴びながらリズム運動をすることでセロトニンが活性化しやすくなり、「休み明けブルー」をやわらげる効果が期待できるのです。

さらに、医療コラムでも、ウォーキングのようなリズミカルな運動と朝の光がセロトニン分泌を助けると解説されています。つまり、「朝散歩+朝日を浴びる」シンプルな習慣こそが、休み明けに仕事モードへ切り替える大きなサポートになるのです。

- 起きたらカーテンを開けて朝日を浴びる

- 白湯や水を飲んで体を目覚めさせる

- 軽いストレッチや15分の散歩で血流を促す

- 終わったらお気に入りのコーヒーなど小さなご褒美を用意する

大切なのは「毎日同じスイッチを入れる習慣」を持つことです。最初は5分の散歩や簡単なストレッチからでもOK。小さな積み重ねが、休み明けの憂うつ感を和らげてくれるはずです。

スケジュールを詰め込みすぎない&優先順位をつける

休み明けに「仕事行きたくない」と感じる原因のひとつが「タスクの多さ」です。連休明けはメールや会議が一気に押し寄せるので、最初の日は「調整日」と割り切るくらいがちょうど良いです。

また、すべてを一気に片付けようとすると追い込まれやすいため、「優先順位リスト」を作るのがおすすめです。緊急性と重要性の2軸で整理する「アイゼンハワーマトリクス」などの手法は、生産性アップとストレス軽減に有効とされています。

- 最初の日は「調整日」として大事な仕事を減らす

- 緊急度と重要度でタスクを仕分けする

- 大きな仕事は小さな作業に分けて1つずつ進める

小さなご褒美を用意する

人は「楽しみが待っている」と思うと頑張れる仕組みを持っています。仕事が終わったらお気に入りのスイーツを食べる、カフェに寄る、好きな動画を見るなど、小さなご褒美で十分です。大事なのは「自分にとって特別感があるか」ということです。

例えば「普段は飲まないちょっと贅沢なコーヒーを楽しむ」「仕事帰りに気になっていた本屋に寄る」といった小さな特別感が、気持ちを切り替えるスイッチになります。

仕事終わりの楽しみを先に決めておく

「今日はあの映画を観る」「友人とご飯に行く」など、仕事終わりの予定をあらかじめ決めておくのも効果的です。特に月曜や連休明けは、終業後の楽しみがあるだけで一日のモチベーションが大きく変わります。

ただし予定を詰め込みすぎると逆に疲れてしまうので、「ちょっと気分が上がる程度の楽しみ」にとどめるのがコツです。小さな予定を積み重ねることで「次の日も頑張ろう」と思える流れが作れます。す。あくまで「ちょっと気分が上がる程度の楽しみ」を入れるのがベストです。例えば「仕事帰りにお気に入りのパン屋に寄る」など、小さな楽しみが次の一日につながるきっかけになります。

休み明けブルーを軽減する日常習慣

「休み明けに仕事行きたくない」と感じる気持ちをやわらげるには、日々の生活習慣を整えることがとても大切です。休みと平日のリズムに差がありすぎると心と体が追いつかず、毎週のようにブルーを感じやすくなります。逆に、普段からちょっとした習慣を意識するだけで、月曜の朝のしんどさはぐっと軽くなるのです。

休み中も生活リズムを崩さない

多くの人が連休になると夜更かしや朝寝坊をしてしまいますが、これは月曜の憂うつ感を増やす原因になります。立教大学の研究でも、夜型生活などで生体リズム(概日リズム)が乱れると睡眠の質が悪化し、メンタル不調のリスクが高まると指摘されています。

理想は「休みの日でも起床時間を平日と変えない」こと。どうしても寝坊したいときは1時間以内にとどめると、毎週の“時差ボケ”を防ぐことができます。

仕事へのウォームアップを前日に用意する

休み明けが憂うつに感じるのは「明日からいきなりフル稼働しなきゃ」と思うから。そこでおすすめなのが前日のちょっとした準備です。服を決めておく、机を片付けておく、タスクをメモしておく――これだけで翌朝の不安が減り、切り替えやすくなります。

- 翌日の洋服やバッグを準備しておく

- 机の上を片付けてすぐ作業できる状態にする

- タスクを簡単にメモして翌日の負担を減らす

適度な運動やリラックス習慣を取り入れる

心身のバランスを保つためには、日常的な運動やリラックスが欠かせません。スポーツ庁の調査では、ウォーキングなどの余暇の運動をしている人は抑うつ傾向が少ないと報告されています。

また、精神神経学雑誌の報告では、朝日を浴びない・就寝前のスマホ使用・食事の不規則さがストレス反応や不調につながることが示されています。就寝前にストレッチや深呼吸を取り入れる、入浴時にアロマを使うなど、リラックスできる習慣を持つことが大切です。

習慣は「小さく始める」のがコツ

習慣化のポイントは「小さな一歩」から始めること。例えば「1日10分だけ散歩する」「夜はベッドでスマホを見ない」といったシンプルな行動でも、続けるうちに睡眠の質や気分の安定に効果が現れてきます。大切なのは完璧を目指すことではなく、無理なく続けることです。ら始めるのが一番です。例えば「1日5分のストレッチ」「お風呂で3分だけ深呼吸」といった短時間の取り組みなら無理なく続けられます。習慣は積み重ねることで効果を発揮するので、完璧を目指さず「ちょっとやってみる」くらいがちょうど良いのです。

もし「ただのブルー」ではなさそうな場合

休み明けブルーは多くの場合、数日で自然に和らぐものです。でも、もし気分の落ち込みが2週間以上続いたり、普段と明らかに違う不調が見られる場合は「ただの憂うつ」ではなく心の不調(うつ病や適応障害など)の可能性があります。ここでは注意すべきサインや相談先についてまとめます。

要注意なサイン

| サイン | 具体例 |

|---|---|

| 気分の落ち込みが長く続く | 2週間以上「ずっと気分が重い」「何もやる気が出ない」 |

| 何をしても楽しめない | 趣味や好きなことへの興味がなくなる |

| 睡眠・眠気の異変 | 寝付けない/過眠/途中で何度も目が覚める/朝起きても疲れが取れない |

| 食欲や体調の変化 | 食欲減退・過食、体がだるくて動けない |

| 日常生活への影響 | 仕事や家事に支障が出る、外に出たくない |

厚生労働省のデータによると、日本人の約15人に1人が生涯でうつ病を経験するとされています。 (厚生労働省)

また、勤労者を対象とした研究では「睡眠時間が7~8時間」の人が最も抑うつ症状が少なく、それより短い(7時間未満)または長すぎる(9時間以上)と抑うつが強まる傾向が示されています。 (J-STAGE)

さらに、国立精神・神経医療研究センターの調査では、睡眠休養感が低い人ほど心身の不健康感を抱きやすく、将来的な健康リスクも上がることが報告されています。 (NCNP)

休み明けブルーとの違い

| 特徴 | 休み明けブルー | うつ症状の可能性 |

|---|---|---|

| 継続期間 | 数日~1週間程度で和らぐ | 2週間以上続く |

| 興味・喜び | 普段は楽しめるものがある | 趣味や好きなことにも興味が持てない |

| 睡眠の変化 | 朝がつらい程度 | 不眠・過眠・途中覚醒など顕著 |

| 生活への影響 | 軽い疲れはあるが日常は回る | 仕事・家事・人間関係に大きな支障が出る |

相談先・サポート

「まだ大丈夫」と放置せず、気になるサインがあれば早めに相談しましょう。

- 心療内科・精神科の受診

- 厚生労働省「こころの耳」など公的相談窓口

- 職場の産業医やEAP(従業員支援プログラム)

- 信頼できる家族や友人への相談

「相談する=弱い」ではありません。むしろ早めに相談した人ほど回復も早く、再発も防ぎやすいと分かっています。心がつらいときは、勇気を出して声をあげることが未来の自分を助ける一歩になります。

まとめ

「休み明け 仕事行きたくない」という気持ちは、多くの人が経験する自然な感情です。休みとのギャップや生活リズムの乱れ、仕事や環境への不満など、さまざまな要因が重なって心身に負担を与えています。大切なのは「自分だけが弱いわけじゃない」と知ること。そして、朝のルーティンや小さなご褒美、日常の習慣を整えることで少しずつ気持ちを切り替えていくことです。

もし気持ちの落ち込みが長く続く場合は、専門機関への相談も検討してください。無理に頑張る必要はありません。あなたが心地よく働ける方法を見つけることが一番の解決策になります。小さな工夫とサポートを味方につけながら、自分に合ったリズムを取り戻していきましょう。

よくある質問(Q&A)

「休み明けブルー」に関する悩みは、多くの人が一度は経験するものです。ここでは読者からよく寄せられる質問をまとめました。気になるときの参考にしてみてください。

- 休み明けに「仕事行きたくない」と思うのは怠けですか?

-

いいえ、怠けではありません。休み中に副交感神経が優位になって体や心がリラックスしているため、急に仕事モードへ切り替えるのが難しいだけです。多くの人が自然に感じる反応なので、自分を責める必要はありません。

- 休み明けブルーはどれくらいで治まりますか?

-

一般的には1日〜数日で自然に落ち着くことが多いです。ただし、2週間以上続く場合は「うつ症状」など別の不調の可能性があるため、早めに専門機関への相談を検討してください。

- 休み明けブルーを軽くする方法はありますか?

-

はい、いくつか工夫があります。朝はカーテンを開けて朝日を浴びる、軽いストレッチをする、タスクを小さく分けて始めるなどが効果的です。また、仕事終わりに「ご褒美」を用意すると気持ちの切り替えがしやすくなります。

- どんな症状があれば「ただのブルー」ではないと考えるべきですか?

-

2週間以上気分が落ち込む、今まで好きだったことに興味が持てない、睡眠や食欲に大きな変化がある、日常生活に支障が出ている場合は要注意です。うつ病や適応障害の可能性があるので、早めの相談が大切です。

- 相談するのは恥ずかしいことですか?

-

全く恥ずかしいことではありません。厚生労働省の調査でも「日本人の15人に1人が生涯でうつ病を経験する」と報告されており、とても身近な問題です。むしろ早めに相談した人ほど回復が早く、再発も防ぎやすいことが分かっています。

休み明けの憂うつは誰でも感じるもの。自分を責めずに、少しずつできる工夫を取り入れてみましょうね!