「ホワイト企業なのに、給料が低くてつらい…」

働きやすい環境には満足しているけれど、生活がギリギリで将来が不安。そんなジレンマを抱えていませんか?辞めるべきか、このまま続けるべきか悩むのは当然のこと。本記事では、そのモヤモヤを整理し、自分に合った選択肢を見つける方法をやさしく解説します。

- ホワイト企業なのに給料が低い理由を業界構造や制度面から解説

- 今の職場に残るべきかの見極め方と判断ポイントを提示

- 転職・副業・交渉など年収アップのための具体的手段を紹介

- やりがい搾取を避け、自分に合った働き方を見つける思考法も解説

ホワイトだけど給料が低い…どうするべき?

結論:働きやすさと収入、両立は可能です

「ホワイト企業=天国」というイメージがあるかもしれませんが、実際には「働きやすいけど給料が低い」という悩みを抱えている人は少なくありません。環境は良くても、生活費や将来の資金を考えると不満が募っていくのは自然なことです。

まず前提として、「ホワイト企業なのに給料が低い」という状況は決して特別ではありません。たとえば、福祉・教育・NPO系など社会貢献性が高い業界では、働きやすさや人間関係は良好でも、企業自体の利益が少なく、社員の給料に反映されづらい傾向があります。また中小企業の場合、大手と比べて資金余力が少なく、基本給や賞与が控えめになるケースもあります。

さらに、昇給制度が曖昧だったり、評価基準が不透明だったりすると、「このまま働き続けても年収が増えないのでは?」という不安を抱えることに。

そうした状況を変えるには、「環境」だけでなく「収入」も満たせる道を探ることが大切です。

「どちらかを選ばなきゃいけない」と思い込まずに、両方のバランスが取れた働き方があることを、まずは知ることから始めましょう。

なぜ「ホワイトなのに給料が低い」のか?

業界・業種の構造的な問題

まず最も大きな理由は「業界構造」にあります。たとえば、介護・保育・教育・福祉などの分野は社会的な意義が大きく、比較的働きやすい環境が整っている一方で、利益を出しにくいため、給料水準が全体的に低めです。

これらの業界では国の助成金や制度に収益が左右されやすく、会社の努力だけでは限界があるのが現実です。ホワイトな環境を保とうとすればするほど、固定費(人件費)を上げる余裕がなくなるというジレンマが生まれます。

企業規模や利益率による限界

同じ業界でも、企業の規模や利益率によって給料は大きく変わります。大企業ならブランド力や顧客基盤があり、高単価のサービスや商品で収益を確保できますが、中小企業は価格競争に巻き込まれやすく、利益が出にくい傾向があります。

結果として、福利厚生や職場環境は整っていても、「給与にまでは手が回らない」という現実があるのです。特に創業間もないベンチャー企業などは、社員に還元する余裕がない場合も多くあります。

昇給制度や評価制度の不透明さ

制度面での課題も見逃せません。いくら働いても「評価されているのか分からない」「昇給の仕組みが曖昧」と感じる職場では、将来の見通しが立たず、不安が募ります。

ホワイト企業の中には、居心地の良さや人間関係の円滑さを重視しすぎるあまり、成果主義や能力主義の視点が弱いところも。結果として「がんばっても給料は変わらない」というモチベーション低下につながるケースも多くあります。

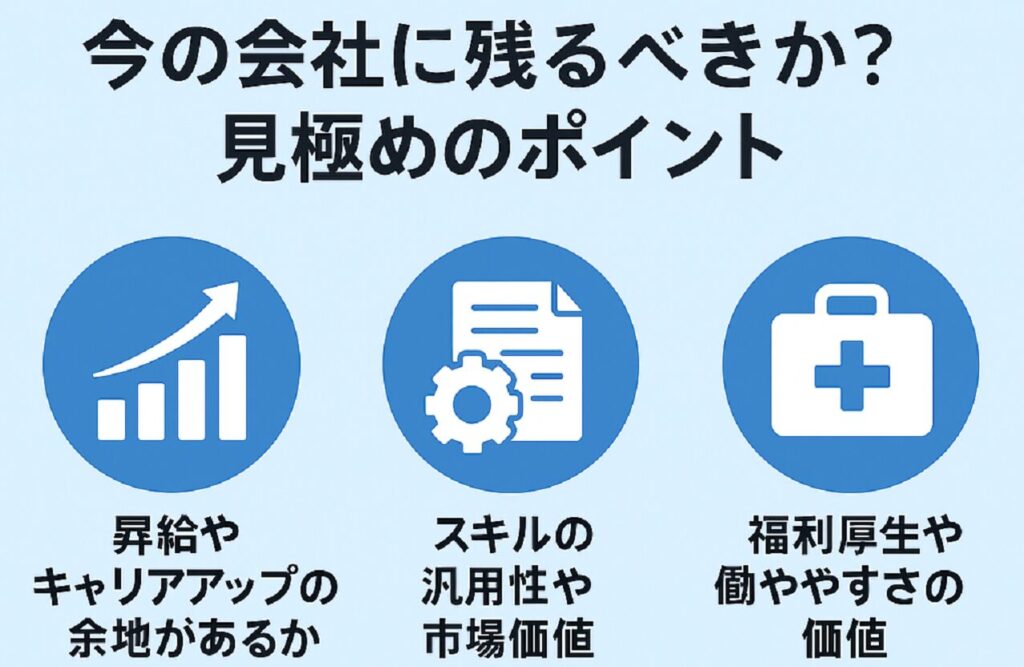

今の会社に残るべきか?見極めのポイント

給料が低いとはいえ、ホワイトな職場を簡単に手放すのは不安も大きいですよね。では、今の会社に「残る価値があるかどうか」を判断するには、どこを見ればよいのでしょうか?以下の3つのポイントをチェックしてみてください。

1. 昇給やキャリアアップの余地があるか

今後の昇給が見込めるのか、上位ポジションにチャレンジできるのかを確認しましょう。たとえば、人事評価制度に昇給基準が明記されているか、先輩社員の年収推移がどうかなど、実例で確認できれば判断材料になります。「ここで経験を積めば、年収も上がっていく」という見通しが立てられるなら、続ける価値は十分あります。

2. スキルの汎用性や市場価値

今の仕事で身につくスキルが、他社や他業界でも通用するなら、たとえ今は給料が低くても“将来の投資”になります。逆に、自社独自のルールや作業が多く、外で通用しないスキルばかりならキャリアが閉じてしまう可能性も。定期的に求人情報を見て、今の自分の市場価値をチェックしておくのがおすすめです。

3. 福利厚生や働きやすさの価値

収入だけが仕事の価値ではありません。有給取得率の高さ、残業の少なさ、柔軟な働き方など「お金には換算しにくいけど、生活を支える要素」は見逃せません。特に子育て中や介護がある人にとって、こうした環境は何物にも代えがたい安心材料になります。

—

この3つの視点で今の職場を見直すと、「このまま続けるべきか」「転職すべきか」の判断がグッとしやすくなります。

「辞めたい」と感じたときに考えること

結論:転職は選択肢の一つ。焦らず準備を

「このままじゃ生活が立ちゆかない」「将来が見えない」──ホワイトだけど給料が低い職場にいると、そんな不安にかられて「辞めたい」と思うのは自然なことです。

ただし、感情だけで勢い任せに退職するのはおすすめできません。転職は、あくまでも“自分の未来を良くするための手段”として、冷静に検討すべきものです。

そこで、この章ではまず「なぜ辞めにくいのか」という心理的なハードルを整理し、その上で「転職すべきかどうか」を見極めるための具体的なチェックポイントをお伝えします。

給料が不満でも辞めにくい理由

働きやすい環境への未練

人間関係が良好で残業も少ない。そうした環境に慣れてしまうと、収入の不満があっても「今より悪くなるのは嫌だな…」と現状維持に引っ張られがちです。居心地の良さは大きな武器ですが、それがキャリア停滞の原因になることもあります。

転職失敗への恐怖

「転職してブラック企業に入ってしまったらどうしよう」という不安も、決断を鈍らせる大きな要因です。特に今が“ホワイト”であるほど、「次はもっと悪くなるかもしれない」と慎重になりやすい傾向があります。

周囲の反対・評価

「せっかく安定しているのに」「贅沢じゃない?」という周囲の声に、心が揺れることもあります。親やパートナーの理解が得られないと、自分の気持ちにフタをしてしまう人も多いです。

このような心理的ブレーキを抱えながらも、「でもやっぱり今の収入では厳しい」と感じているなら、次の見出しで紹介するチェックリストを使って冷静に状況を判断してみましょう。

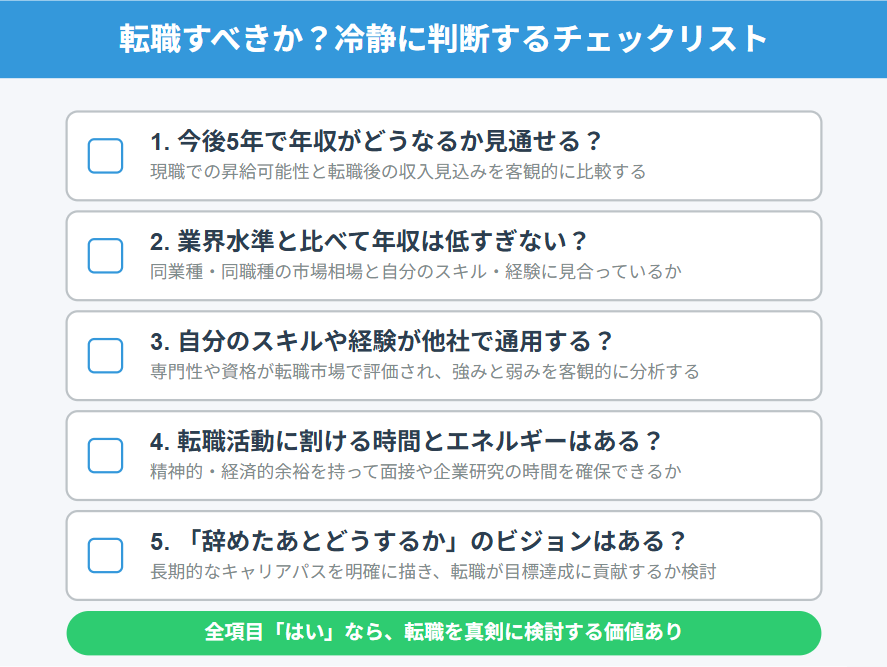

転職すべきか?冷静に判断するチェックリスト

転職するかどうかを判断するには、「今がイヤだから辞める」という感情だけでなく、客観的な材料をそろえることが大切です。以下のチェックリストで、あなたの状況を整理してみましょう。

1. 今後5年で年収がどうなるか見通せる?

今の職場にとどまった場合、どのくらい昇給が見込めるか把握していますか?評価制度や先輩社員の昇給例などを見て、「現実的にいくら稼げるか」を数字で見積もることが重要です。

2. 業界水準と比べて年収は低すぎない?

同じ職種・業界の平均年収と比較して、自分の給料が著しく低い場合は注意が必要です。求人サイトや業界統計などを活用して、自分が適正な報酬を得られているかをチェックしてみましょう。

3. 自分のスキルや経験が他社で通用する?

転職で年収アップを目指すなら、市場で求められるスキルや経験を持っているかがカギです。職務経歴書に書ける成果やスキルがあるかどうか、自信を持ってアピールできるかを見直しましょう。

4. 転職活動に割ける時間とエネルギーはある?

在職中に転職活動を進めるには、履歴書の準備や面接など、それなりの時間と労力が必要です。今の仕事や家庭の事情も考慮して、無理なく動けるスケジュールを確保できるかがポイントです。

5. 「辞めたあとどうするか」のビジョンはある?

転職の目的や、どんな働き方を実現したいかといった「未来のイメージ」が明確であれば、判断もブレにくくなります。「とりあえず辞めたい」ではなく、「これを実現したいから転職する」という軸を持ちましょう。

これらの項目に多く当てはまる場合は、転職を前向きに検討するタイミングかもしれません。逆に、今の職場でもまだ成長の余地があると感じるなら、改善の余地を探ってみるのも一つの選択です。

給料も環境も妥協しないための選択肢

結論:転職も副業も視野に入れて行動を

「働きやすさは捨てたくない、でも給料ももっとほしい」――その両方を求めるのはわがままではありません。実際、今の時代は“環境も良くて収入も満足できる”働き方を実現する人が増えています。

重要なのは、「転職」か「我慢」かという二択で考えないこと。副業やスキルアップ、社内異動など、今の環境を活かしながら収入を増やす道もあります。

ここからは、収入アップを目指しつつ、働きやすい環境も手放さないための現実的な方法を紹介します。

年収アップを実現できる方法とは?

副業やスキルアップによる収入増

「給料は簡単に上がらない」という前提があるなら、自分で稼ぐ力を身につけるのが一番の近道です。たとえば、在宅でできる副業(ライター・デザイン・動画編集など)は、平日の夜や休日に始められるものが多く、月に数万円の収入アップも可能です。

また、資格取得やプログラミング・英語などのスキルを磨くことで、転職時の条件アップにもつながります。

キャリアアップ転職の成功事例

「環境の良さを維持したまま、給料も上がった」という転職事例は意外と多く存在します。たとえば同じ業種・職種でも、規模の大きい会社や利益率の高い企業に移ることで、年収が100万円以上上がることも。

求人サイトや転職エージェントを活用すれば、条件に合う企業を効率よく探せます。まずは情報収集からでもOKです。

給与交渉のタイミングと進め方

もし今の会社に残りたい気持ちがあるなら、上司との面談や評価タイミングで「昇給交渉」するのも一つの手です。ただし感情的に不満をぶつけるのではなく、「成果」と「貢献度」を具体的に伝えることが重要です。

「○○のプロジェクトで成果を出したので、次回の評価で昇給をご検討いただけますか?」と前向きな姿勢を示すと、交渉がスムーズになります。

「やりがい搾取」から抜け出す思考法

「仕事が好き」「人間関係がいい」「感謝される」――そうした“やりがい”を感じられる職場は、精神的な充実感を得やすいものです。

しかし、そこに「給料は低くて当たり前」という空気がある場合、それは“やりがい搾取”に陥っている可能性があります。

やりがい搾取とは、働く人の使命感や熱意に頼りすぎて、適切な報酬が支払われていない状態を指します。特にホワイト企業に見られやすいのは、「お金より人間性」「お給料より安定感」という価値観が根づきすぎているケース。気がつくと、過剰な献身が求められ、見合った報酬を得られないことに違和感を覚えるようになります。

この状況から抜け出すためには、まず「環境がいい=満足」とは限らないということに気づく必要があります。どんなに居心地がよくても、金銭面での不満が大きくなると、やがて心と体に負担がかかってきます。「ありがとう」より「ちゃんと給料が出ること」が、長く安心して働ける大前提です。

また、自分にとって何が本当に大切かを明確にすることも大切です。収入なのか、自由なのか、成長なのか──価値観は人それぞれ。だからこそ、周囲の基準ではなく、「自分が納得できる働き方」を軸にキャリアを考えることが、やりがい搾取から解放される第一歩です。

最後に大切なのは、「理想の働き方」は受け身では得られないということ。自分から選び、動き出すことで初めて、働きやすさと報酬の両立が見えてきます。

不満を整理して、自分に合った道を選ぼう

結論:感情ではなく、情報で選ぶことが未来を変える

「このままでいいのかな」「でも環境は悪くないし…」と、気持ちが揺れ動くのは当然のことです。

しかし、いつまでもモヤモヤとしたまま働き続けるのは、あなた自身の将来にとっても良くありません。

だからこそ、まずは自分の“本当の不満”としっかり向き合うことから始めてみましょう。

モヤモヤを言語化することで見える選択肢

1. 不満の具体化(給料?将来?評価?)

「給料が低い」と一言で言っても、原因は人それぞれです。

・周りと比べて低いから?

・将来が不安だから?

・頑張りが報われないと感じるから?

──このように、具体的に言語化することで「何を変えれば良いか」が見えてきます。

2. 自分にとって本当に大事なものとは?

お金、休み、やりがい、人間関係…。すべてを完璧に満たす仕事はそうそうありません。

だからこそ、「何を最優先するか」を決めておくと、迷いが減り、自分らしい選択がしやすくなります。

3. 納得できる道の選び方

選択に正解はありません。転職しても、残っても、それが「あなたにとって納得できる選択」なら、それがベストです。

大切なのは、周囲の意見に流されず、情報を集めて、自分の頭で考えること。

キャリアの主導権は、いつだってあなたの手の中にあります。

Q&A|ホワイトだけど給料が低い…よくある疑問

- ホワイト企業なのに給料が低いのは普通なんですか?

-

はい、業界や企業規模によってはよくあることです。

たとえば福祉・保育・教育などは社会的に必要とされながらも利益率が低く、給与が抑えられがちです。また中小企業では、働きやすさを重視していても経営上、昇給に回せる余力が少ない場合もあります。 - 働きやすいけど給料が不満…。転職した方がいいですか?

-

すぐに決断せず、まずは情報収集と自己分析をおすすめします。

今の職場に昇給の可能性があるか、スキルが他社で通用するかなどを確認しましょう。それらを冷静に判断した上で、「転職すべきか」「残るべきか」を見極めるのが大切です。 - 給料が安くても働きやすい職場に残るメリットは?

-

ワークライフバランスやメンタルの安定を保ちやすいことです。

人間関係が良好、残業が少ない、休暇がとりやすいなどは、お金には換えがたい価値があります。特に、健康や家族との時間を重視する人には、大きなメリットと言えるでしょう。 - 給与交渉ってしても大丈夫?嫌われませんか?

-

正しいタイミングと伝え方を守れば問題ありません。

感情的に要求するのではなく、具体的な成果や実績を提示し、「貢献に見合った評価をお願いしたい」と前向きな言い方をすれば、むしろ信頼されることもあります。 - やりがい搾取って、どんな状態ですか?

-

「感謝されるから」「やりがいがあるから」といった理由で、適切な報酬が得られない状態を指します。

ホワイト企業でも「働きやすさ」に頼りすぎて、報酬が適正でない場合があります。

やりがいは大切ですが、それに見合った待遇も受けるべきです。