職場でのランチタイム、本来はホッとできる時間のはずなのに——。

「クチャクチャ…」という食べる音が気になって仕方がない。

でも相手は同僚や上司。注意するなんて無理…。そんなストレスを抱えていませんか?

毎日続く音のストレスは、想像以上にあなたの心に負担をかけています。

この記事では、「職場にクチャラーがいることで起きる問題」と「限界を迎える前にできる3つの対応策」、さらに職場全体で改善を目指す考え方まで、実践的に解説していきます。

- クチャラーによる咀嚼音がなぜ強いストレスになるのかを脳科学的に解説

- 職場でのストレス・人間関係への影響と、自己否定の危険性に触れる

- 距離を取る・伝え方を工夫する・相談するなどの3つの対応策を提案

- 職場全体でのマナー改善アプローチと「逃げる選択肢」も視野に入れる

なぜクチャラーはここまでストレスなのか?

職場で毎日顔を合わせる相手がクチャラーだった場合、そのストレスは予想以上に深刻です。ここでは、なぜクチャラーの存在がこれほどまでに心に負担をかけるのか、脳の働きや心理的メカニズムから解説します。

人は咀嚼音に本能的な不快感を抱く仕組みがある

「クチャクチャ…」という咀嚼音に、強いストレスを感じてしまうのは、決して“気にしすぎ”ではありません。

人間の脳は、生命維持に関わる危険や不快な刺激に素早く反応するようできており、「咀嚼音」や「舌の音」はその対象に含まれやすいのです。

特に、唇を閉じずに食べる音は、無意識のうちに“不潔”や“攻撃的”といったネガティブな印象を与える傾向があります。

つまり、あなたが不快に感じるのは、生理的・本能的な自然反応。

自分を責める必要はまったくありません。

ミソフォニア(音嫌悪症)の可能性も

「ミソフォニア(音嫌悪症)」という言葉を聞いたことはありますか?

これは、ある特定の音に対して強い怒りや不快感を抱いてしまう状態を指します。とくに咀嚼音、鼻をすする音、キーボードの連打音などが代表的で、日常のなかで避けられない場面が多いために苦しむ人が増えています。

ミソフォニアの人は、音に対する“耐性”が非常に低いため、自分だけが我慢できないのではと自己否定に陥ることも。ですが、これは「甘え」や「わがまま」ではありません。

音に過敏な状態は医学的にも認識されており、無理に耐えることでストレス障害に発展する可能性もあるのです。

一度気になると止まらない「音ストレス」の連鎖

職場の食事中に一度「クチャクチャ」という音が気になってしまうと、脳はその音を「危険信号」として記憶し続けます。すると次に同じ音が聞こえたときに、必要以上に敏感に反応するようになります。これが「音ストレスのループ」です。

ストレスが溜まっているときほど、人は不快な刺激に過剰反応しやすくなります。つまり、クチャラーの音はただの迷惑行為ではなく、あなたの精神的な健康をじわじわと削っていく要因になり得るのです。

しかもこのループは、周囲の誰にも気づかれないまま進行してしまうのが怖いところ。早めの対処が本当に大切です。

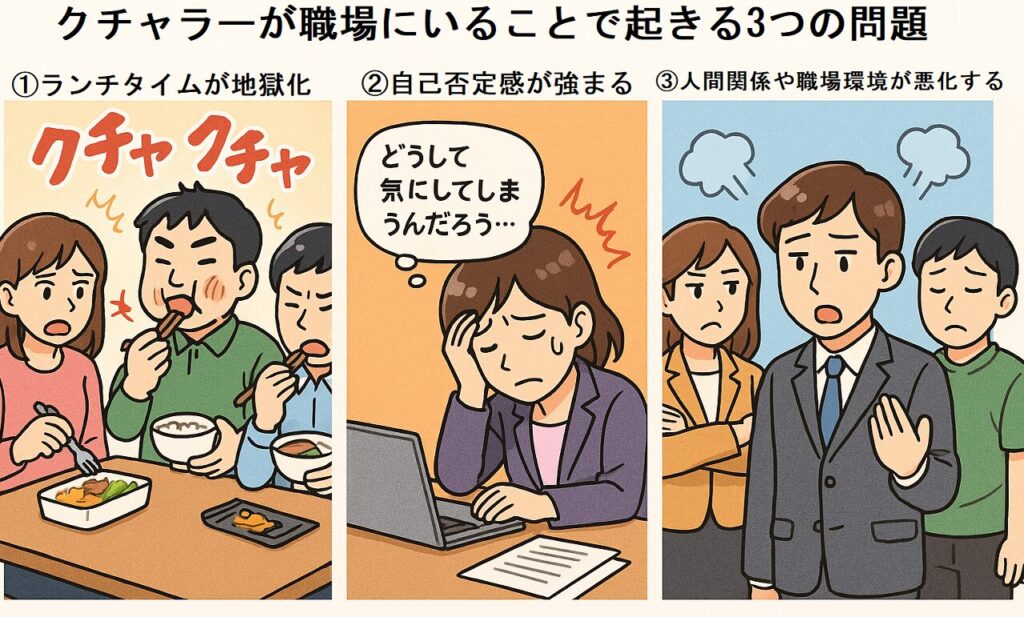

クチャラーが職場にいることで起きる3つの問題

クチャラーが職場にいることで、周囲の人々はどんな影響を受けているのでしょうか?実際の声をもとに、ランチタイムの地獄や精神的な限界、職場全体に及ぼす悪影響を掘り下げます。

ランチタイムが地獄化する日常

職場の休憩時間は、本来なら心身をリフレッシュできる貴重な時間。

ところが、クチャラーが近くにいると、それが一転して“ストレスの時間”になってしまいます。

「また今日もあの音を聞かされるのか…」と考えただけで憂うつになり、せっかくの昼休みが全く休まらないという声は少なくありません。

食欲が減退したり、無理に笑顔を作って会話したりと、心の消耗がどんどん進んでいきます。

クチャラー本人は悪気なく食べている場合が多く、だからこそ余計にモヤモヤがたまり、「なぜ自分だけ我慢しなきゃいけないの?」という気持ちが生まれてしまうのです。

注意できないことで自己否定感が強まる

クチャラーにイラッとする自分を、「心が狭いのでは?」「些細なことで怒ってる?」と責めてしまっていませんか?

でも実際には、注意しづらい空気感と、ストレスを感じる自分との間で板挟みになっているだけなんです。

「もし注意して関係が悪化したら…」という不安があると、余計に言い出せなくなりますよね。

その結果、ストレスの矛先が自分に向き、「自分がもっと我慢すればいいのかも…」と自己否定に陥ってしまうケースも。

しかし、これはあなたが“優しいからこそ起きる感情”です。

誰かを責めるわけでもなく、自分の心を守ることは、決して間違っていません。

人間関係や職場環境が静かに悪化する

クチャラーの存在が明確にトラブルを引き起こすわけではなくても、職場全体の空気に影響を与えることは十分にあります。

たとえば、「誰も注意できないけど、みんなストレスを感じている」といった“無言の不満”が漂うと、チーム内に微妙な距離感が生まれます。

共通の不満があっても共有できないまま、それぞれが気を遣い続ける状態は、職場の雰囲気を確実に悪化させていきます。

目に見えないストレスは、蓄積するほどに深刻化します。

たかがマナー、されどマナー。放置すれば、やがて誰かが心を病む結果になってしまうこともあるのです。

クチャラーへの対応策|限界前に試したい3つの行動

クチャラーに対して何もできずに我慢し続けていませんか?ここでは、現実的に実行しやすい3つの対処法をご紹介します。

① 自分を守る対処法:距離をとる・イヤホンを使う

まず試してほしいのは、「物理的に距離をとる」というシンプルかつ効果的な方法です。

たとえば、ランチの席を少し変える、休憩時間をずらす、外食を選ぶ、イヤホンで音楽を流すなど、小さな工夫だけでも音ストレスは大きく緩和されます。

一番大事なのは、“自分だけが我慢する状況”から抜け出すこと。

クチャラー本人を変えることは難しくても、自分の環境はコントロールできます。

周囲に悟られないよう配慮しつつ、自分にとって心地よい空間を確保することが、第一のステップです。

②本人に伝えるときの工夫:角を立てずに伝える方法

「やっぱり本人に伝えないと無理かも…」と感じたときは、言い方に細心の注意が必要です。

咀嚼音に関する指摘は、相手のプライドを傷つけやすく、場合によっては関係がこじれる原因にもなりかねません。

そんなときは、“自分だけじゃない”というスタンスで伝えると柔らかく聞こえます。

最近、他の人も音が気になるって言ってて…自分もちょっと気になってしまって…

もしかして無意識かもしれませんが、少しだけ気をつけてもらえるとありがたいです

私対あなた”の構図ではなく、“周囲の空気”を軸にすることで、受け止め方が大きく変わります。

伝えるときは、落ち着いたタイミングを選び、軽く冗談めかすのも一つの方法です。

とにかく、「相手を否定しない」伝え方を意識しましょう。

③ 上司・人事に相談する:環境改善のための伝え方

もしどうしても我慢が限界で、自分や本人とのやり取りが難しいと感じたら、信頼できる上司や人事に相談するのも一つの手段です。

「音のことで相談なんて…」とためらう気持ちは理解できますが、最近では企業もハラスメントやメンタルケアに対して敏感になっており、“小さな不快感”の蓄積にも対処する動きが広がっています。

相談時には「個人の問題」とせず、こう伝えるのがおすすめです

食事中の音に強く反応してしまう傾向があって…

職場の環境改善として、どうにかできないかと考えていて…

このように、“自分を守ること”と“職場全体の改善”を目的にすることで、理解されやすくなります。

クチャラー問題を職場全体で改善するには

クチャラー問題を根本的に解決するには、個人の努力だけでなく「職場全体の意識改革」も大切です。今後同じことで悩まないための環境づくりについてお伝えします。

「マナーの問題」として全体にアプローチする

クチャラーの問題を一人で抱え込まず、「職場全体のマナー意識」として改善していく視点も重要です。

特定の人を責めるのではなく、「みんなで気をつけること」として共有することで、空気を悪くせず解決の糸口を作ることができます。

たとえば、次のような取り組みが有効です。

- 社内チャットや掲示板に「昼休みのマナーについて」の軽い注意喚起を載せる

- 朝礼や全体ミーティングで「休憩中の過ごし方」について触れる

- 人事や総務に“全体的な衛生・マナー改善”として相談する

このように“全体への働きかけ”であれば、誰かを特定せずに意識を変えるきっかけになります。

マナーは一人の努力ではなく、職場の文化として育てていくものです。

一人で抱えず、小さなSOSを出す習慣を持とう

音ストレスは「見えない問題」だからこそ、周囲に気づいてもらうのが難しく、つい我慢しすぎてしまいがちです。

でも、心の不調は少しずつ、しかし確実に積み重なっていきます。

我慢の限界が来る前に、「小さな違和感」のうちから声を上げることは、決してワガママではありません。

「こんなことで…」と思わず、誰かに聞いてもらうだけでも、気持ちがずっとラクになります。

信頼できる同僚や、社内の相談窓口、あるいは外部の相談機関など、あなたのSOSを受け止めてくれる場所は必ずあります。

一人で耐えない習慣を持つことは、あなたを守る大切なスキルです。

限界を迎える前に“逃げる選択肢”も持っていい

あらゆる工夫をしても改善しない、相談しても取り合ってもらえない…。

そんなときは、無理に耐えるのではなく「異動」や「転職」など、環境を変える選択肢を検討するのも一つの手です。

「逃げるのは負け」と感じるかもしれませんが、それは間違い。

あなたの心身を守るための“前向きな撤退”です。

どんなに努力しても、変わらない環境はあります。

そんな場所で消耗し続けるよりも、自分に合った環境に身を置くことのほうが、はるかに価値があります。

「辞める前提ではないけど、もしものときの逃げ道を持っておく」——

それだけでも、心に余裕が生まれるものです。

まとめ:我慢せず、自分を守る選択を

職場にいるクチャラーの存在は、たった一人の行動でも、周囲の空気や心の健康に大きな影響を与えます。

「小さなこと」と見過ごされがちですが、毎日の積み重ねによってストレスが膨らみ、限界に達してしまう人も少なくありません。

この記事では、音ストレスの正体や心理的影響、現実的な対処法、そして環境改善のためのアプローチをご紹介しました。

あなた自身が「我慢する側」にならないためにも、気持ちにフタをせず、自分を守る行動を選びましょう。

必要なのは「誰かを責めること」ではなく、「自分の心と体を守ること」。

あなたの悩みは、決して小さなことではありません。

よくある質問(Q&A)

- クチャラーがつらいのは私が神経質だからですか?

-

いいえ、それは自然な反応です。

人間の脳は「不快な音」に敏感にできており、特に咀嚼音などは本能的にストレスを感じやすい刺激です。

あなたが神経質なのではなく、「耐えがたい音にさらされ続けている」ことが問題です。自分を責める必要はありません。 - 本人に注意したいけど、関係が悪化しそうで怖いです…

-

無理に直接言う必要はありません。

職場という環境では、人間関係を壊すリスクを伴うため、まずは物理的な距離を取る方法や、信頼できる上司・人事への相談をおすすめします。

どうしても伝えたい場合は、「私だけでなく他の人も気になっている」といった表現を用いるとやわらかく伝えられます。 - 転職するしかないのでしょうか?

-

すぐに転職を決断する必要はありません。

まずはイヤホンを使ったり、休憩場所を変えるなどの対処法を試してみましょう。

改善が見込めない場合は、「異動願い」や「配置転換」を上司に相談するのも一つの方法です。

それでも解決できない場合に、転職を含めた選択肢を考えるのがベストです。 - 上司がクチャラーの場合、どう対応すればいいですか?

-

無理に本人に直接言わず、第三者や環境面からアプローチしましょう。

上司がクチャラーの場合、直接注意するのは現実的に難しく、人間関係や評価に影響する可能性もあります。

そんなときは以下のようなアプローチがおすすめです:

- 物理的な距離を取る工夫をする(ランチの時間や席を調整する、外食を取り入れるなど)

- 産業医・総務・人事など、匿名で相談できる窓口を活用する

- 「職場全体のマナー向上」として上司を含めて啓発する(張り紙やメルマガなど、個人を特定しない形)

特定の個人を責める形ではなく、「環境の改善」「職場全体のルール化」として伝えると、角を立てずに対応できます。

無理に我慢せず、あなたの心の安全を最優先に考えてください。