音響の仕事に憧れて飛び込んだけど、思っていたよりも「きつい」「しんどい」と感じていませんか?拘束時間や体力的な負担、将来への不安など…つらさを感じる理由は人それぞれ。この記事では、「音響業界を辞めたい」と悩む人に向けて、現場のリアル・辞める判断軸・その後のキャリアまで丁寧に解説します。

- 音響業界が「きつい」と言われる理由をリアルに解説

- 辞めるべきか迷ったときの3つの判断軸を提示

- 向いている人・向いていない人の違いも明確に紹介

- 辞めた後に活かせるスキルや転職先

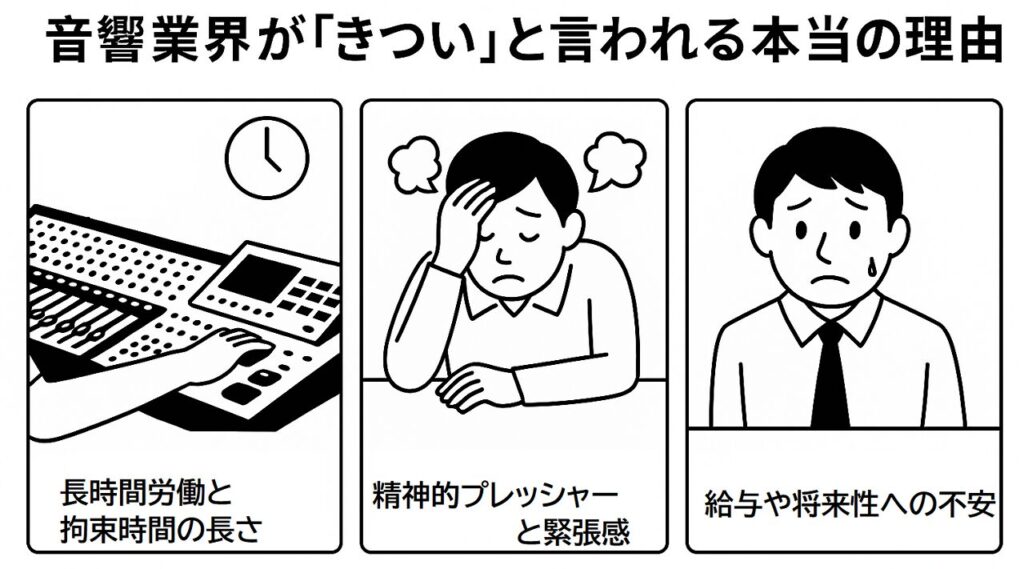

音響業界が「きつい」と言われる本当の理由

音響業界で働く人から「もう限界」「辞めたい」といった声が多くあがるのには、それなりの理由があります。ここでは、よくある「きつい」と言われる原因を具体的に見ていきましょう。将来このまま続けていいのか悩んでいる方にとって、判断の材料になるはずです。

長時間労働と拘束時間の長さ

音響の仕事は、「現場ありき」な働き方がほとんど。そのためスケジュールは現場によって大きく左右され、1日中拘束されるのも珍しくありません。特にライブやイベント、舞台系の現場では、朝早くからの機材搬入・設営、夜遅くまでの本番・撤収まで通しで動くケースが多いです。

また、現場によっては「前日深夜から仕込み→翌朝本番→深夜撤収」といった、ほぼ丸一日の拘束になるケースも。こうした働き方は、特に新人時代のアシスタント業務に多く見られます。休憩もまともに取れないことがあり、体力面・メンタル面の両方で消耗しやすいのが現状です。

- 舞台やライブのリハーサル・本番・撤去をすべて担当するケース

- 音楽フェスなど複数ステージが同時進行する大規模現場

- テレビ番組や収録で複数テイクが必要なシーン

舞台やライブ現場は“体力勝負”の連続

現場によっては早朝に集合して機材の搬入、昼からゲネプロ(通し稽古)、夕方から本番、そして深夜の撤去作業というスケジュールも珍しくありません。こうしたルーチンが数日間連続する公演もあり、睡眠不足や食事のタイミングさえ不規則になりがちです。イベントごとに緊張感もあるため、疲れが蓄積しやすいです。

精神的プレッシャーと緊張感

音響の仕事は「裏方」でありながら、失敗が許されない非常にプレッシャーのかかるポジションです。お客様の前に出ることは少ないかもしれませんが、“音が出ない・雑音が入る”だけでクレームや中止のリスクが発生します。責任の重さに、精神的にしんどくなる人も少なくありません。

たとえば、マイクトラブルやスピーカーの不具合があった場合、その責任は音響スタッフにのしかかります。たった一度のミスがその日のイベントを台無しにすることも。こうした現場特有の「緊張感の連続」が、辞めたくなる理由のひとつです。

- 一瞬のトラブルを即座に察知し対応する判断力

- 事前リハーサルで機材や音響環境を完璧に整える準備力

- 出演者・スタッフと円滑にやりとりできるコミュニケーション力

機材トラブル=一発アウトの責任感

PA卓(ミキサー)やワイヤレスマイク、スピーカーなどの音響機材は、どれも精密でトラブルが起こりやすいもの。にもかかわらず、失敗は許されません。「あれ?音が出ない…」となった瞬間、お客様の反応や空気は一変します。こうした責任を毎回背負うのは、想像以上にストレスがかかるものです。

本番での「音」を任される重圧

音響の仕事では「事前に準備したから大丈夫」とは限りません。本番中に、出演者がマイクを口元から離して話す、急にボリュームを上げる、予期せぬ音源を使うなど、イレギュラーな事態は日常茶飯事。そのたびに“瞬時に対応する”ことが求められます。このプレッシャーが、心をすり減らす原因になります。

給与や将来性への不安

「音響業界を辞めたい」と思うきっかけとして、給料やキャリアの不透明さを挙げる人は少なくありません。現場でハードに働いても、収入が見合っていない…そう感じる瞬間、誰でもふと「この仕事、続けて意味あるのかな?」と考えてしまいますよね。

特に、音響の仕事はフリーランスや業務委託の形態が多く、月収が安定しづらいのが特徴です。「1日1現場●円」という日給制のことも多く、月によって収入が上下し、生活の見通しが立てづらいこともあります。

- アシスタント:月収15万〜20万円(アルバイト雇用もあり)

- 中堅フリーランス:月収20万〜30万円(案件により変動)

- ベテラン:月収35万〜50万円以上(常駐・業務請負契約など)

フリーランス比率が高く収入が不安定

音響業界では、正社員雇用よりも業務委託やフリーランスでの契約が一般的。案件単位で収入が発生するため、「現場が少ない月は生活が厳しい」「体調を崩すと即収入ゼロ」という不安が常につきまといます。特に独立直後の3〜5年は、収入が安定するまで時間がかかると言われています。

業界全体で待遇改善が進みにくい構造

音響業界では、長年“やりがい”に支えられた働き方が当たり前とされてきました。裏方業務に対する報酬は低く設定されがちで、交渉の場面でも「好きでやってるんでしょ」と言われてしまう風潮も。結果として、全体的な賃金水準や待遇改善の動きが進みにくい現実があります。

本当に辞めるべき?判断するための3つの視点

「音響業界を辞めたい」と思ったとき、感情だけで決断するのは少し待ってください。辞めたあとの後悔を防ぐためにも、“続けるべきか”“辞めるべきか”をしっかり見極めることが大切です。ここでは判断の軸になる3つの視点を紹介します。

体調やメンタルが限界を迎えているか

音響の仕事は肉体労働と精神的プレッシャーがダブルでのしかかるため、体調やメンタルを崩してしまう人も少なくありません。無理を続けてしまうと、取り返しのつかない事態にもなりかねません。

最近、こんな症状ありませんか?「眠れない日が続いている」「休日も仕事のことばかり考えてしまう」「体重が急に減った、または増えた」など。こういった変化が出ているなら、黄色信号です。辞める・辞めない以前に、まずは心身の健康を優先すべきサインかもしれません。

- 不眠・食欲不振・情緒不安定

- 現場に行くだけで動悸や息切れがする

- 何もないのに涙が出る、感情が制御できない

眠れない・常に不安・体調を崩している

体の不調は心の不調のサインでもあります。「たかが疲れ」と見過ごさず、1週間以上続く場合は専門医に相談しましょう。音響の現場は体力勝負である以上、健康を害したまま続けるのは非常にリスキーです。無理を続けて仕事を辞めざるを得なくなる前に、対処することが大切です。

仕事への情熱が完全に冷めてしまった

かつては楽しかった音響の仕事が、今は苦痛でしかない。そんな自分に気づいたら、それは「価値観の変化」かもしれません。好きな仕事も、ライフステージや働く環境によっては合わなくなることがあります。「どうしてもやりたいと思えない」なら、次のステージを考えるサインです。

自分の適性と環境のミスマッチ

「音響業界を辞めたい」と感じるのは、単に仕事がきついからだけではなく、“自分に合っていない”と感じることが根本にある場合も多いです。音響の仕事に必要なスキルや性格と、自分自身の特性にズレがあると、長く続けることが苦しくなります。

たとえば、几帳面で責任感が強すぎる人ほど「絶対に失敗できない」という思いに縛られてしまい、プレッシャーで押しつぶされてしまうことも。また、音響現場には上下関係や独特な“職人気質”が根付いており、合わないと感じる人も一定数います。

- 細かい作業が苦手で集中力が続かない

- 音や機械にあまり興味が持てない

- ストレスを感じやすく、人間関係に疲れる

細かい作業や緊張感が合わない

音響の仕事は「裏方」とはいえ、細かなケーブルの配線、ノイズの微調整、ステージ上との音量バランス確認など、緻密な作業の連続です。また、常に「失敗は許されない」という緊張感の中で仕事をする必要があります。そうした環境がしんどいと感じるなら、別の道も選択肢になります。

人間関係や現場の空気がストレス

音響の現場は“体育会系”のノリが強く、ベテランの言うことは絶対…という雰囲気も少なくありません。理不尽な指示や高圧的な態度に苦しむ人も。「この空気がどうしても合わない」と感じているなら、環境のミスマッチであり、無理に自分を押し込める必要はないのです。

別のキャリアへの興味や希望がある

「音響業界を辞めたい」と思う気持ちの奥に、「他の仕事にもチャレンジしてみたい」という思いが芽生えていませんか?もしそうなら、それは“逃げ”ではなく“前向きな変化”です。やりたいこと・向いていることに気づいた瞬間こそ、自分にとって大きな転機になります。

実際、音響から別業界に転職して活躍している人はたくさんいます。「経験をどう活かせばいいのか分からない」と悩んでいる方も、少し視野を広げてみると可能性が見えてきます。

- 映像制作・配信・メディア業界への転職

- IT業界やクリエイティブ系職種(動画編集・サウンド制作など)

- 営業職・接客業・一般事務などの異業種転職

映像・配信・制作側などの選択肢

音響経験者は、映像制作やライブ配信業務などの“近しい分野”で重宝されるケースも多いです。マイクやミキサーの知識、現場対応力は共通する部分が多く、音響→映像にスライドして活躍している人もいます。最近では配信ライブやYouTube収録など、音声技術のニーズも増えてきています。

音響経験を活かした転職の道

「自分は音響しかできない」と思い込んでいませんか?実は、音響の仕事で培ったスキルは、他の業界でも通用するものばかり。たとえば、トラブル対応力・コミュニケーション力・段取りの力は、営業職や管理職など幅広い仕事に応用できます。専門職から“人間力”重視の仕事へ転職する人も増えています。

音響の仕事が向いている人・向いていない人

「音響の仕事は向き不向きがはっきりしている」とよく言われます。実際、合う人には天職のように感じられますが、合わない人にとっては苦痛の連続に…。ここでは、音響業界で長く働ける人の特徴と、早期に見切りをつけたほうがよいタイプの違いを見ていきましょう。

向いている人の特徴

音響の現場は、「音」がすべてのパフォーマンスを支える重要な役割を担っています。その分、責任感や対応力が求められる場面も多いですが、それを前向きに楽しめる人は、この業界に向いている可能性が高いです。

- 機械いじりや音響機器に興味がある

- マルチタスクや臨機応変な対応が得意

- プレッシャーの中でも冷静でいられる

臨機応変な対応力がある

現場では、予定通りに進まないことのほうが多いです。急な変更やトラブルにも慌てず、状況を把握して冷静に対応できる人は、音響の現場で信頼されます。この“柔軟性”があるだけで、仕事のストレスはかなり軽減されるはずです。

緊張感のある現場が好き

本番の瞬間、何百人・何千人の観客に向けて音を届ける。その緊張感が「たまらなく好き」と感じるタイプの人は、この仕事に向いています。ステージを支える立場としてやりがいを感じられるのは、音響職ならではの魅力です。

向いていない人の特徴

一方で、「音響の仕事がきつい」と感じる人の多くは、生活リズムや働き方にストレスを感じているケースが目立ちます。やりがいはあるけれど、自分に合わない――そう気づいたときは、無理をせず見直す勇気も大切です。

- 休みや生活リズムの安定を第一に考える人

- 体力や集中力に自信がない人

- 人とのやりとりや調整が苦手な人

生活の安定や休みを重視する人

音響業界では「土日休み」「定時退社」などの概念はほぼありません。イベントやライブは週末や夜に開催されるため、スケジュールは常に変動します。プライベートの時間をしっかり確保したい人にとっては、大きなストレス源となるかもしれません。

繊細すぎてミスを気に病みやすい人

音響の仕事は、小さなミスが大きなトラブルにつながるため、ある程度の「図太さ」も必要です。「失敗をいつまでも引きずってしまう」「人に怒られると落ち込んで立ち直れない」という性格の方は、メンタル的に疲弊しやすい傾向があります。

音響業界を辞めた後のキャリア選択肢

「音響業界を辞めたいけど、この先どうすれば…」そんな不安を感じている方へ。実は、音響で培った経験は意外と幅広い分野で活かせるんです。ここでは、辞めた後にどんな道があるのか、音響経験を活かせる分野と、まったく異業種への転職ルートをご紹介します。

音響スキルを活かす転職先

「せっかく音響の仕事をしてきたんだから、できればそれを活かしたい」そう思う方におすすめなのが、関連業界への転職です。音響機材の知識や現場対応の経験は、他業種では貴重なスキルとみなされることもあります。

- 映像制作会社(編集・MA担当など)

- YouTubeやライブ配信系の制作会社

- イベント・展示会などの技術スタッフ

映像・制作・イベント会社など

音響の経験者は、映像編集や番組制作の現場でも重宝されます。とくに、ナレーション録音やライブ収録の知識を持っている人材は、MA(マルチオーディオ)や配信サポートの分野で即戦力になることも。また、展示会やカンファレンスなどのイベント系技術職も狙い目です。

配信・音声編集の分野も成長中

近年はライブ配信や動画制作の需要が急増しており、音声編集や配信技術に詳しい人材が求められています。クラウド型のMAツールやリモート収録など、新しい技術に適応できる人なら、フリーランスとしても活躍のチャンスがあります。

未経験から異業種に転職するには?

「音響の仕事自体がもう無理…」と感じているなら、全くの異業種に転職するという道もあります。音響の経験は一見無関係に思えても、実は“社会人基礎力”として評価される部分が多いんです。

- 接客業(飲食・販売・カスタマーサポートなど)

- 事務職(一般事務・営業事務・庶務など)

- IT系(Web制作・動画編集・プログラミングなど)

接客・事務・ITなどキャリアチェンジ例

現場での段取り力や報連相のスキルは、どんな業界でも通用します。実際に、音響業界から飲食店マネージャー、ITサポート、一般事務に転職した事例も多くあります。未経験OKの求人や、研修が充実している企業を狙うのがポイントです。

転職エージェントや職業訓練の活用

いきなり応募するのが不安な場合は、転職エージェントを頼るのもおすすめ。希望条件に合う求人を紹介してくれるだけでなく、履歴書や面接の対策もサポートしてくれます。また、ハローワークの職業訓練校では、無料でPCスキルやプログラミングを学べる講座もありますよ。

辞めたいと思ったときにやるべきこと

「音響業界を辞めたい」と思っても、すぐに退職を決めてしまうのは危険です。感情だけで動くと、次の仕事が見つからないまま生活が苦しくなったり、後悔したりする可能性も。ここでは、辞める前に準備しておきたいことと、後悔しないための考え方をお伝えします。

辞める前にやるべき5つの準備

音響の仕事はスケジュールが不規則で、転職活動との両立が難しいと感じる人も多いです。だからこそ、辞める前にこそやっておくべき準備があります。焦らず一つずつ整えていくことで、退職後も安心して次に進むことができます。

- 最低3ヶ月分の生活費を貯めておく

- 住まいや実家の一時帰省など、生活環境の確保

- 転職エージェントや求人媒体への事前登録

- 健康診断やメンタルチェックなど体調の確認

- 今の仕事で得たスキルや実績の棚卸し

貯金・住居・職探し・人脈・健康管理

退職後すぐに次が決まるとは限りません。そのためにまず必要なのが生活資金の確保です。家賃や食費に困らないよう、少なくとも3ヶ月分は貯めておくのが理想。また、実家に一時的に戻る、シェアハウスを検討するなど住環境を整えることも重要です。

辞めた後に後悔しないために

「音響の仕事はきつかったけど、あのとき辞めなければ…」と後悔しないためには、辞める理由を明確にすることが大切です。漠然と「しんどい」だけで辞めてしまうと、次の職場でも同じことを繰り返してしまう可能性があります。

辞めたい理由を整理しておく

「仕事内容がきつい」「人間関係がつらい」「将来が不安」など、自分が何に一番ストレスを感じているのかを書き出してみましょう。そうすることで、転職先に求める条件も明確になり、“自分に合った仕事”を見つけやすくなります。

逃げではなく“自分の選択”にする

退職を“逃げ”と捉えてしまうと、ずっと後ろめたさを感じることになります。大切なのは、「自分の人生をどう生きたいか」を軸に決断すること。たとえ周囲に何を言われても、自分自身が納得していれば、それは正しい選択です。

まとめ|音響を辞めても人生は続く

音響業界を辞めたい、でもそれって“負け”なんじゃないか…。そんなふうに悩んでいるあなたへ伝えたいのは、「辞めること=逃げ」ではないということ。今の環境や働き方が合わないのなら、思いきって別の道を選ぶのも、立派な選択肢のひとつです。

辞めるのは逃げではなく“前向きな選択”

音響の仕事がきついと感じたとき、自分を責めるのではなく、「なぜそう思ったのか」を丁寧に振り返ってみてください。そして、次にどんな働き方をしたいのか、自分にとっての幸せとは何かを考えてみましょう。辞めることで得られる気づきや、新しい出会いもきっとあるはずです。

無理に続けず、自分の人生を守る決断を

体調を崩してまで仕事を続ける必要はありません。音響という専門的な仕事をしてきたあなたには、ほかにも活かせる場所がきっとあります。心と体を大切にして、自分らしく働ける環境を見つけてくださいね。

よくある質問:音響業界がキツイと感じた時によく聞かれる質問

- 音響の仕事がきついのは一時的なもの?

-

新人時代は特にきつく感じますが、ずっと続くとは限りません。ただし、労働環境が改善されない現場も多いため、続ける価値があるか見極めが大切です。

- 辞めたあと、後悔する人もいる?

-

後悔する人はゼロではありませんが、多くの人が「新しい世界を知ってよかった」と感じています。大切なのは辞めた理由を明確にし、自分なりに納得できる判断をすることです。

- 音響の経験を他の仕事に活かせる?

-

はい。現場対応力、機材の知識、段取り力などは他業界でも評価されます。配信系、イベント運営、一般企業のIT部門などでも活かせる場面は多いです。

「辞めたい」と感じるのは、自分に正直に向き合っている証拠。音響業界でがんばってきたあなたの努力は、どんな選択をしてもムダにはなりませんよ。