警察官という仕事は、正義を守る使命感にあふれる一方で、強いストレスとプレッシャーにさらされやすい職業でもあります。「最近気持ちが沈んでいる」「なんとなく限界かも」と感じているなら、それは“心のSOS”かもしれません。このページでは、警察官がなぜ精神的に病みやすいのか、その背景と対処法についてやさしく解説していきます。

- 警察官が病みやすい背景と職場の実態を徹底解説

- 限界を感じたときの相談先や制度の活用方法を紹介

- 辞めた後の転職先や再出発のリアルな事例を紹介

- 自分の心を守るために必要な視点や対処法も網羅

警察官が「病む」と言われるのはなぜ?

警察官の仕事は、単なる公務員とは違い、日々命や市民の安全と向き合う責任の重い職務です。それだけに、過度なストレスやプレッシャーを抱えることが多く、心身に不調をきたすケースが少なくありません。「警察官 病む」というキーワードで調べる人が多いのも、同じ悩みを抱えている人が大勢いる証拠です。ここではまず、なぜ警察官が「病む」と言われるのか、代表的な原因を見ていきましょう。

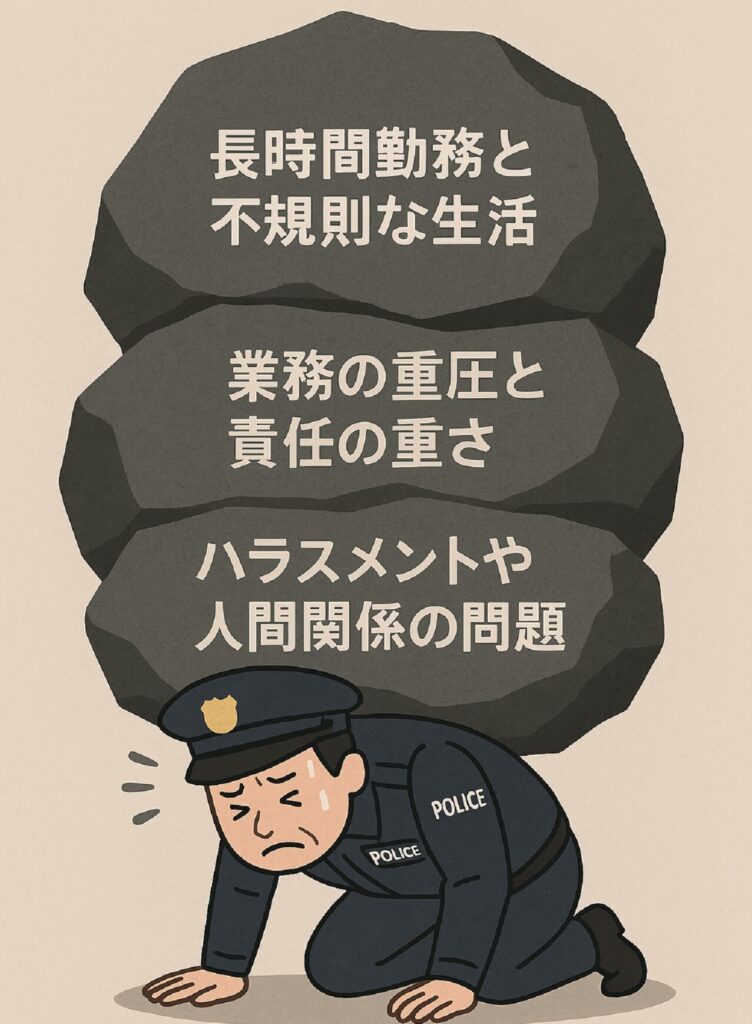

激務とストレスの蓄積が限界を超える

警察官の仕事は、一般的なイメージ以上にハードです。事件や事故の対応、深夜の巡回、書類作成、厳しい上下関係など、多くのタスクを抱えています。特に交番勤務や刑事課では、24時間体制の勤務シフトもあり、心身ともに休まる時間が少ないのが実情です。こうした日々の積み重ねによって、気づかないうちにストレスが限界を超えてしまうことがあります。

長時間勤務と不規則な生活

交番勤務や機動隊などの現場職では、宿直や夜勤が頻繁にあります。しかも、交替制とはいえ突発的な事件が発生すれば、仮眠も取れずに出動することもあります。その結果、睡眠リズムが乱れ、自律神経のバランスを崩しやすくなるんです。生活が不規則だと、集中力や判断力も低下し、仕事のミスや事故の原因にもなりかねません。

業務の重圧と責任の重さ

警察官の仕事には「命を預かる」「人の人生を左右する」重大な責任が伴います。通報一つをとっても、「対応を間違えたら取り返しがつかないかも」というプレッシャーが常につきまとうのです。また、失敗を恐れて報告をため込み、結果的に上司に叱責される…という悪循環に陥る人も少なくありません。メンタルを病む大きな要因のひとつと言えるでしょう。

ハラスメントや人間関係の問題

警察組織は上下関係が非常に厳しく、年功序列や体育会系の文化が色濃く残っています。そのため、いわゆる“パワハラ”や“しごき”のような行為がいまだに根強く残る現場もあります。上司に逆らえない、相談しづらい空気のなかで我慢を続けた結果、メンタルが限界を迎えてしまうことも。「精神的に病んでしまった」と感じた人の多くが、職場の人間関係に悩んでいたという統計もあります。

病んでしまう人の共通点とサイン

「同じ警察官なのに、自分だけ限界を感じてしまう…」そんなふうに思っていませんか?でも実は、病みやすいタイプの人には共通する傾向があります。特に、真面目で責任感が強く、周囲に迷惑をかけたくないと思う人ほど、自分を追い詰めやすいのです。ここでは、メンタル不調を抱えやすい人の特徴と、その初期サインを詳しく見ていきます。

真面目で責任感が強い人ほど危険

「与えられた仕事は最後までやり切る」「人の役に立ちたい」と思う姿勢は、警察官にとって大切な資質ですが、裏を返せば“自分に厳しすぎる”ということにもなります。特に新人のうちは、失敗を恐れて余計に気を張ってしまい、気づかぬうちに心が疲れてしまうことがあります。ほどよい“力の抜き方”がわからないまま、限界を超えてしまうケースも少なくありません。

無理をしてでも我慢する傾向がある

警察官として働いていると、「弱音を吐いたらダメ」「これは仕事だから当然」と自分を納得させてしまう場面が多くあります。特に男性警察官の場合、「感情を出すことが恥ずかしい」と思う人も多いでしょう。しかし、こうした我慢の積み重ねは、やがて心の健康を大きく損ねる要因に。無理をし続けた結果、ある日突然「もう限界だ」と感じてしまうことがあるのです。

症状の初期サイン(睡眠・食欲・気力の変化)

メンタルの不調には、必ず初期サインがあります。たとえば「寝つきが悪い」「朝起きられない」「食欲がない」「気力が湧かない」「些細なことで涙が出る」など、日常のちょっとした変化がヒントになります。本人はそれに気づきにくくても、家族や同僚からの「最近元気ないね?」という声があるなら要注意。小さなサインを見逃さないことが、早めの対処につながります。

辞めたいと思ったときの対処法

「このままじゃ壊れてしまう」「もう限界かもしれない」──そんなふうに感じる瞬間は、誰にでもあるものです。とくに警察官のようにプレッシャーの大きな仕事をしていると、心が悲鳴をあげることも当然のこと。自分を責めすぎず、まずは現状を整理し、冷静に対処することが大切です。ここでは「辞めたい」と感じたときに、まず取るべき行動についてお伝えします。

限界を感じたらまずすべきこと

「もう無理だ…」と感じたとき、まず大事なのは「誰かに話すこと」です。自分だけで抱え込まず、心の中を言葉にすることで、頭が整理されて冷静さを取り戻せることがあります。職場内で話せる相手がいないときは、外部の相談窓口や、匿名で使えるカウンセリングサービスもあります。限界を迎える前に、小さなSOSを出していいんです。

カウンセリングやメンタル相談窓口の活用

多くの自治体や警察本部では、職員向けのメンタルヘルス窓口を設けています。臨床心理士や外部カウンセラーと話すことで、自分の気持ちを客観的に整理することができます。民間の相談機関や電話相談(例:こころの健康相談統一ダイヤル 0570-064-556)も利用できます。誰かに聞いてもらうだけでも、心は驚くほど軽くなるものです。

直属の上司に相談できない場合の動き方

上司に相談するのが難しい…という人も多いですよね。そんなときは、「監察担当」や「人事課」を経由して、外部の相談窓口に繋いでもらうのも一つの方法です。また、信頼できるOBや同僚に「ちょっと話を聞いてほしい」と伝えるだけでも、突破口が見つかるかもしれません。自分から動くのが難しい場合は、まずは匿名の相談チャットなどから始めるのもアリですよ。

休職・退職という選択肢

「もう無理。でも辞めるのも怖い…」そんなふうに感じるのは自然なことです。でも、心の健康が最優先。限界を迎えてしまう前に、制度として用意されている「休職」や「退職」という選択肢を正しく理解しておきましょう。無理にがんばり続けるのではなく、少し立ち止まることで未来が開けるケースもあります。

メンタル不調による休職制度の利用方法

警察官も公務員ですので、うつ病や適応障害などの診断を受けた場合、「休職制度」を利用することが可能です。医師の診断書があれば、一定期間業務を離れて療養に専念できます。期間は自治体や所属先によって異なりますが、最大で1〜3年の休職が認められるケースも。もちろん、その間は給与や手当が一部支給される制度もあるため、いきなり収入がゼロになる心配はありません。

「休職なんて恥ずかしい」と思う方もいるかもしれませんが、身体のケガと同じように、心のケアも必要です。上司に相談しづらいときは、産業医や人事課を通じて休職の申請を行うこともできます。とにかく一度、専門の医師に相談するところから始めましょう。

公務員の退職手続きと注意点

どうしても職場に戻る気力が湧かない場合や、心身の限界を感じた場合には、「退職」も視野に入れて問題ありません。公務員である警察官も、民間と同じように自己都合退職が可能です。原則として、退職願を提出し、所属長の承認を経て正式に退職が成立します。退職日や引き継ぎについても、相談しながら無理なく進められます。

注意すべき点としては、「退職前に必ず診断書を取得しておくこと」「離職票や退職証明書など必要書類を確認すること」が挙げられます。メンタルの不調による退職であれば、失業手当の給付も早く始まる可能性があります。また、再就職や転職活動を見越して、キャリア相談窓口を利用しておくと安心です。

警察官を辞めた人のその後

「辞めたら人生終わりなんじゃ…」と不安になる人もいるかもしれません。でも実際には、警察官を辞めたあと、自分らしく働きながら幸せに暮らしている人はたくさんいます。今の仕事が合わなかっただけで、自分に合うフィールドに出会えていないだけかもしれません。ここでは、退職後にどうやって再スタートを切ったのか、リアルな選択肢をご紹介します。

転職先で自分らしく働く人も多い

警察官を辞めた後、「もう何もできない」と感じる人も多いですが、それは大きな誤解です。実は、警察官時代に培った経験やスキルは、他の業界でも十分に活かすことができます。たとえば、クレーム対応や危機管理能力、冷静な判断力、責任感の強さなどは、企業の中でも高く評価されます。

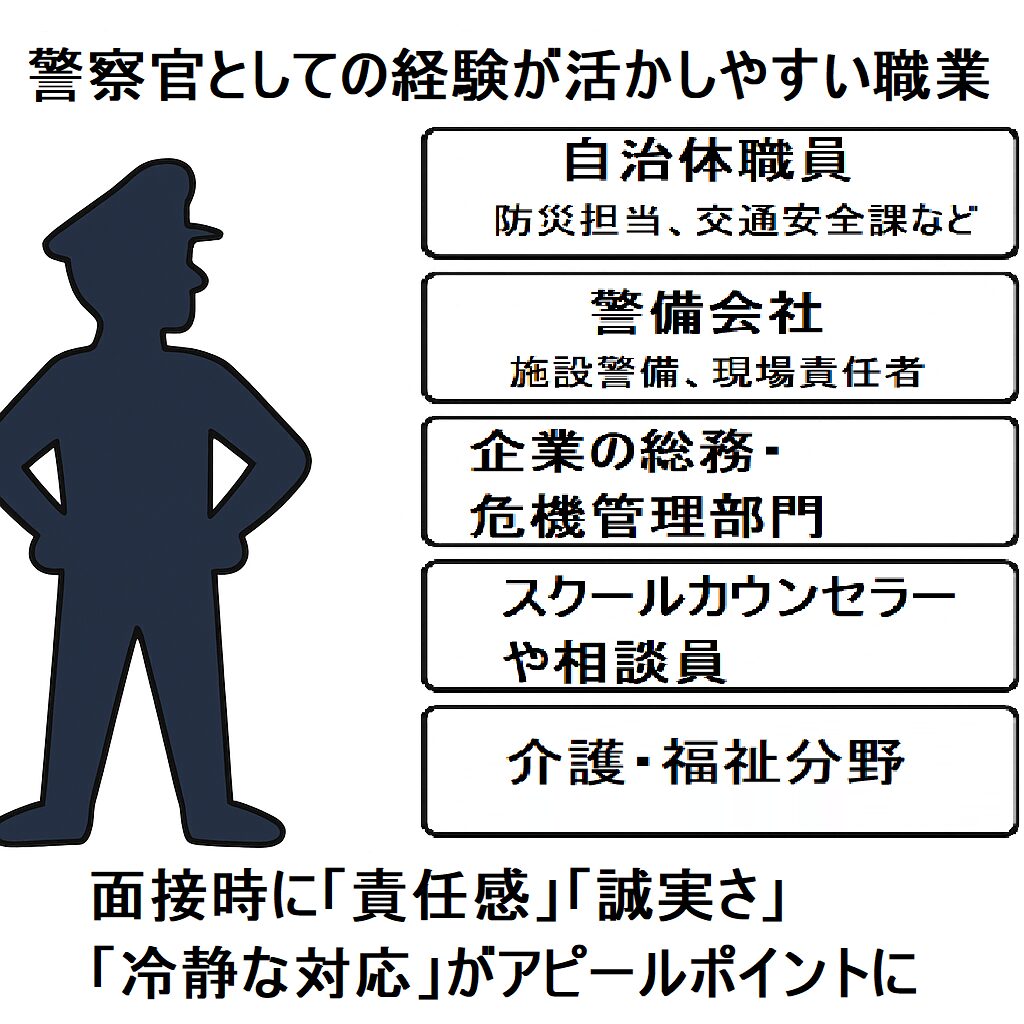

公務員経験を活かせる職種

たとえば、以下のような職種は、警察官としての経験が活かしやすいです:

- 自治体職員(防災担当、交通安全課など)

- 警備会社(施設警備、現場責任者)

- 企業の総務・危機管理部門

- スクールカウンセラーや相談員

- 介護・福祉分野(人との信頼関係が重要)

特に公的機関や人と関わる仕事では、「警察官だった」というバックボーンが信頼感に直結します。面接時にも「責任感」「誠実さ」「冷静な対応」がアピールポイントになります。

ストレスが少ない職場の特徴

次の職場選びで大切なのは、メンタル面で無理をしないこと。以下のような条件がそろった環境は、ストレスを感じにくく、心の安定にもつながります。

- 勤務時間が安定している

- 人間関係がフラットで相談しやすい

- 成果よりもプロセスが評価される

- ミスに対して寛容な文化がある

一度心を病んでしまった人ほど、こうした「働きやすさ」を重視して選ぶべきです。スキルや経歴よりも、今の自分に無理のない職場を選ぶことが、長く働き続けるカギになります。

後悔せず新しい人生を歩むために

警察官を辞めたことに対して、後悔の気持ちを抱く人も少なくありません。でも、それは決して「失敗」ではなく、「人生の方向転換」です。今のつらさから解放され、自分らしく笑って生きるために、どんな準備をしておくと良いのでしょうか?ここでは、後悔しない再スタートのためのヒントをお伝えします。

自己分析で適職を見つける

まずは、「自分にとって心地よい働き方ってなんだろう?」と改めて考えることが大切です。警察官という特殊な職業を離れることで、フラットな視点で自分を見つめ直すチャンスになります。性格診断や適職診断ツールを活用するのもおすすめです。たとえば、無料で利用できるリクナビNEXTのグッドポイント診断や、dodaのキャリアタイプ診断などを使うことで、意外な強みや向いている職種が見つかることも。

自分を知ることで、「向いていない仕事に無理に合わせていたんだ」と気づく人も多いです。次の職場では「好きなこと」や「得意なこと」を活かせる仕事を選ぶようにしましょう。

転職エージェントや支援制度を活用する

一人で転職活動を進めるのが不安なときは、転職エージェントを利用するのも賢い選択です。たとえば、以下のようなエージェントは、元公務員や職場で悩みを抱えた経験のある人にも丁寧に寄り添ってくれます:

- マイナビジョブ20’s(20代向け・初めての転職に強い)

- doda(カウンセリングが丁寧で安心)

- リクルートエージェント(求人数が圧倒的)

- キャリアカーバー(ミドル層向け)

また、ハローワークには公務員退職者向けのキャリア相談窓口が設けられている地域もあります。離職後すぐに動き出すのではなく、少しずつ情報収集をしながら準備を整えていきましょう。

自分の心を守るためにできること

警察官という仕事をしていると、「人の命を守るのが自分の役目だ」と思いがちですが、それ以上に大切なのは、まず“自分の命”と“自分の心”を守ることです。仕事や立場よりも、自分の心の声を優先していいんです。ここでは、心が折れてしまう前にできるシンプルな対策や、考え方のヒントをご紹介します。

一人で抱え込まない工夫

「みんながんばってるから、自分も弱音は吐けない」──そう思ってがんばり続けていませんか?でも、心の限界は人それぞれ。誰かに話すだけで、ふっと気持ちが軽くなることもあります。苦しみを抱えたまま、表情だけ笑顔を装う必要なんてないんです。一人きりにならず、つながりを持つことが、心の安全弁になります。

信頼できる人に話す・相談する

家族や昔からの友人など、利害関係のない相手に思いきって気持ちを打ち明けてみましょう。「こんなこと言ったら迷惑かも」と遠慮せず、正直に「つらい」「しんどい」と伝えるだけでいいんです。相手がアドバイスできなくても、話を聞いてもらえるだけで安心感は生まれます。

また、同じ職場の同僚や先輩でも「この人には話してもいいかも」と思える相手がいれば、勇気を出して一歩踏み出してみましょう。「自分も実はつらかった」と、意外な共感が返ってくることもあります。

SNS・コミュニティでつながりを持つ

リアルな知り合いに話しづらいときは、匿名で使えるSNSやオンラインコミュニティも活用できます。「#警察官やめたい」「#心の限界」などのハッシュタグで検索してみると、自分と似た悩みを抱える人がたくさんいることに気づきます。

X(旧Twitter)や掲示板、LINEオープンチャットなどで、共感し合える人とつながることも可能です。もちろん情報の真偽には注意が必要ですが、「自分だけじゃない」と思えるだけで、救われる場面もあります。無理せず、自分のペースで居場所を見つけていきましょう。

仕事よりも大切な「心の健康」

どれだけ社会的に「立派」とされる仕事でも、自分の心が壊れてしまったら意味がありません。警察官という仕事に誇りを持つことは素晴らしいですが、それが自分自身を犠牲にする理由になってしまっては本末転倒です。ここでは、「病んでまで続ける必要はない」という視点から、心の健康を最優先にした生き方についてお伝えします。

病んでまで続ける必要はない

「もう頑張れない」と思ったとき、それは“逃げ”ではなく“命を守る判断”です。無理して働き続けた結果、うつ病をこじらせたり、最悪のケースに至ってしまった人の話も少なくありません。周囲の期待や「もう少しがんばろう」という気持ちが、知らず知らず自分を追い込んでしまうんです。

自分の心と身体の声に耳を傾けてください。あなたが壊れてしまってからでは遅いのです。職場のためでも、社会のためでもなく、「あなた自身のため」に決断していいんです。

辞めても人生は終わらない

「辞めたらもう何も残らない」「家族に申し訳ない」と感じる人もいるでしょう。でも、辞めた後に新しい道を見つけて笑顔で暮らしている人はたくさんいます。むしろ、無理をして働き続けて心が壊れてしまったほうが、長期的にはリスクが大きいんです。

職業は人生の一部にすぎません。今の仕事を離れたからといって、あなたの価値が下がるわけではありません。どんな選択をしても、自分を大切にして生きることが一番。まずは一歩、自分を守る選択をしてみてください。

よくある質問

- 警察官を辞めたいと思ったら、まず何をすればいい?

-

まずは信頼できる人に相談する、またはメンタル相談窓口を活用するのがおすすめです。限界を迎える前に「今の自分の状態」を把握することが大切です。

- 休職や退職をすると不利になりますか?

-

そんなことはありません。メンタル不調による休職や退職は制度として認められていますし、再就職でも誠実に説明すれば理解されます。自分を守るための選択に自信を持ってください。

- 辞めた後に人生を立て直すことはできますか?

-

もちろん可能です。実際に転職して自分らしい働き方を見つけた人はたくさんいます。大切なのは焦らず、自分の心に合った道を選ぶことです。

「自分の心を守ることは、逃げじゃありません。どうか、あなたがあなたらしくいられる道を選んでくださいね」