「内部監査の仕事がつらい」「もう限界かも…」と感じていませんか?表立って語られることは少ないですが、内部監査は想像以上にストレスの多い職種。この記事では、内部監査の仕事が「きつい」と感じる理由を紐解きながら、自分に合う働き方や選択肢を見つけるヒントを紹介します。辞めたい気持ちと向き合っている方も、悩みの正体を知れば、選べる道がグッと広がりますよ。

- 内部監査の仕事が「きつい」と言われる主な理由を具体的に解説

- 向いていない人の特徴と続けるor辞める判断基準を紹介

- 続けることで得られるスキルや将来性も網羅

- キャリアチェンジの選択肢と前向きな転職ステップを提示

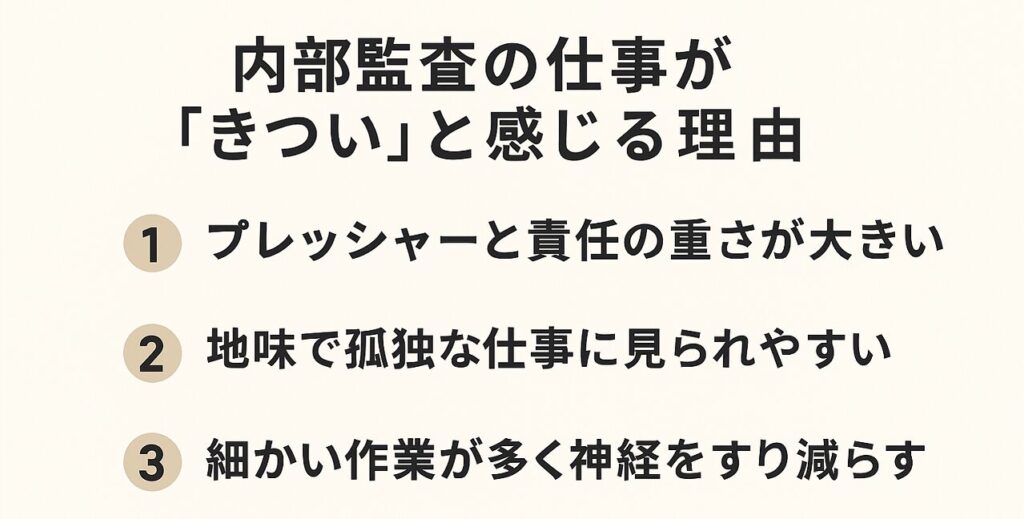

内部監査の仕事が「きつい」と感じる理由

内部監査の仕事に対して「地味だけど重要」「責任が重そう」といったイメージを持っている人も多いかもしれません。実際、社内の不正を未然に防いだり、企業の信頼を守る立場にあるため、非常に重要な役割を担っています。しかしその一方で、精神的にも肉体的にも大きなプレッシャーを感じやすい職種であるのも事実。ここでは、内部監査の仕事が「しんどい」「辞めたい」と感じやすい理由について詳しく掘り下げていきます。

プレッシャーと責任の重さが大きい

内部監査の現場では、日々多くのプレッシャーにさらされています。というのも、監査担当者は会社の経営に関わる重大なリスクや問題点を洗い出す役目を担っているからです。小さなミスが企業全体の信頼失墜につながることもあるため、神経をすり減らしながらの業務になることも少なくありません。

会社全体の不正リスクと向き合うポジション

内部監査では、「不正が起きていないか?」を常に見極める目線が求められます。粉飾決算や経費の不正使用、情報漏洩など、企業にとって重大な問題になりうるリスクと日々向き合うのです。しかも、社内の誰かが問題を起こしている可能性がある中で、冷静かつ客観的に事実を追う必要があるため、精神的な負荷は非常に大きいといえます。

- 架空請求や経費の水増しなどの経理不正

- 顧客情報の漏洩・管理ミス

- 職場内でのハラスメントや不当な処遇

独立性を保ちつつ社内との関係調整が必要

内部監査には「独立性」が必要とされます。つまり、経営層や他部署と一定の距離を保ちつつ、忖度なく事実を確認し報告する立場にあるということです。しかし現実には、調査対象が自部署の上司だったり、関係の深い他部門だったりすることも少なくありません。その中で角を立てずに事実確認を進めたり、関係者にヒアリングを行ったりする必要があるため、高いコミュニケーション能力と調整力が求められます。

地味で孤独な仕事に見られやすい

内部監査の仕事は、一般的に「目立たない」「華がない」と思われがちです。確かに、売上を直接作るわけでもなければ、日々の業務内容も裏方的なものが多いので、周囲からその重要性が理解されにくい面があります。真面目に丁寧に仕事をしていても評価されにくく、「誰も見ていないところで頑張っている」と感じる方も多いようです。

日々の業務が目に見えた成果になりにくい

営業職や企画職のように、数字や成果がはっきりと目に見えるわけではないのが内部監査の特徴です。たとえば、重大なミスや不正を防げたとしても、それは「何も起きなかった」ことであり、成果として目立つことはありません。むしろ、問題を発見して是正提案をしても「うるさい人」「重箱の隅をつつく人」と扱われてしまうことも…。このような報われにくさが、モチベーションの低下や孤独感につながっていくことも少なくありません。

同僚から理解を得にくい役割

内部監査は、他部署の業務に踏み込んでチェックする役割を持つため、どうしても「敵視されやすい」立場になりがちです。「また監査が来た」「細かいことばかり言ってくる」と思われてしまい、他部署との信頼関係に悩むケースもあります。自分の仕事をきちんとやっているつもりでも、感謝されるどころか煙たがられることがあると、「なんでこんなに頑張ってるのに…」と心が折れそうになるのも当然です。

「黙々と頑張っても報われない…そんな気持ち、すごくよく分かります」

細かい作業が多く神経をすり減らす

内部監査の業務には、几帳面さや注意力が求められる場面が多くあります。一つひとつの数字、証拠書類、業務手順を細かく確認しながら「違和感がないか」を探していくため、集中力を長時間維持しなければなりません。また、正確性が最も重要視される仕事であるがゆえに、ミスが許されないという重圧も強く感じやすいのが実情です。

証拠書類のチェック・報告書作成などが中心

内部監査で多くの時間を割くのが、証憑書類(請求書・伝票・契約書など)のチェックや、それに基づく報告書の作成です。過去のデータと照らし合わせたり、仕訳の整合性を確認したりと、かなり地道で根気のいる作業が続きます。「どれだけ確認してもキリがない」「常に不安が残る」と感じることも多く、精神的な疲労はなかなか抜けません。

- 伝票や帳票類の確認・突合

- 法令や社内規程に基づく監査項目の検証

- 改善点の整理・報告書の作成

ヒアリングや指摘に伴うストレスも大きい

内部監査では、対象部署の社員に対してヒアリングを行ったり、問題点を指摘したりする場面も多くあります。ですが、「指摘=否定」と捉えられがちなため、相手から反感を買うことも…。関係を壊さずに問題を指摘するには、言い回しや表現に細心の注意が必要です。その気遣いの積み重ねがストレスとなり、「疲れが抜けない」「誰とも話したくない」と感じる人も少なくありません。

正しいことをしているだけなのに…報われないと感じてしまう日、ありますよね。

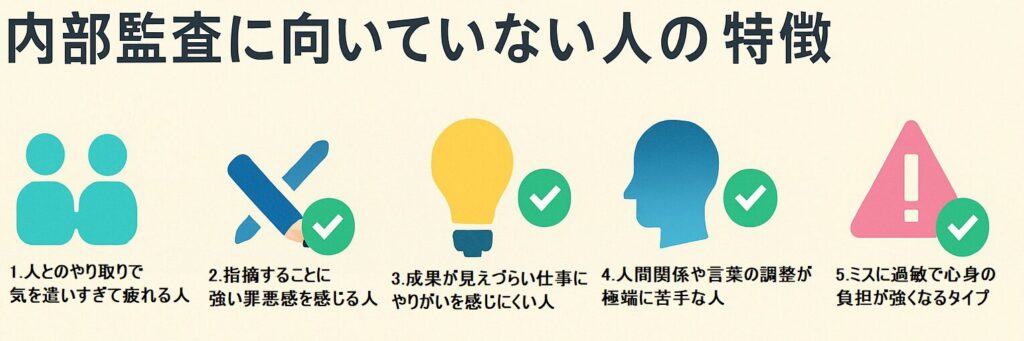

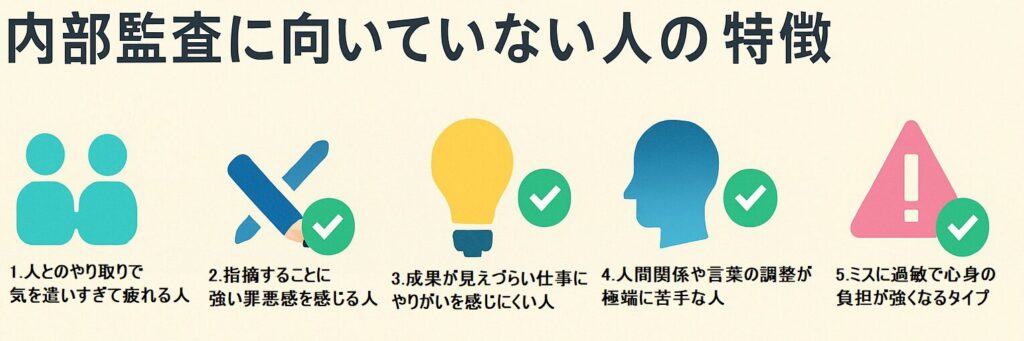

向いていない人の特徴と「続けるべきか」の判断軸

内部監査の仕事に「合わないかも…」と感じたとき、それは決して弱さではありません。むしろ、自分の適性に気づくことはキャリアにおいてとても大事なステップです。この章では、内部監査に向いていないと感じやすい人の特徴や、続けるか辞めるかを判断するポイントについて紹介します。悩みを抱えたまま働き続けるのではなく、自分らしく働ける道を見つけていきましょう。

内部監査に向いていないと感じたときのサイン

内部監査がつらいと感じたとき、「本当に自分に向いている仕事なのか?」と自問することはよくあります。これは単なる一時的なストレスなのか、それとも適性の問題なのか。そんな迷いの中で、いくつかの共通するサインに気づくことができます。以下のような感覚が頻繁にあるなら、少し立ち止まって考えてみることをおすすめします。

- 人とのやり取りで気を遣いすぎて疲れる

- 指摘することに強い罪悪感を感じる

- 成果が見えづらい仕事にやりがいを見出せない

人間関係や言葉の調整が極端に苦手

内部監査は、事実確認と同じくらい「伝え方」が重要です。相手に不信感を与えず、かつ問題点をきちんと伝える必要があるため、調整力や言葉選びが求められます。もし「誰かに伝えるだけで極端に緊張する」「少しでも摩擦があると動揺してしまう」場合は、かなりのストレスを感じながら働いている可能性が高いです。

ミスに過敏で心身の負担が強くなるタイプ

内部監査の仕事は、1つのミスが大きな信用問題に発展する可能性があるため、正確さが非常に重要です。ただ、慎重すぎる性格の人や、失敗を極度に恐れる人にとっては、このプレッシャーが過度なストレスになることもあります。「絶対に間違えたくない」と常に神経を張りつめている状態では、心身ともに疲弊してしまいます。完璧を求めすぎて苦しんでいるなら、それは環境との相性を見直すタイミングかもしれません。

続けることで得られるスキルやメリット

「つらい」と感じる内部監査の仕事ですが、だからこそ得られるスキルもたくさんあります。実は、内部監査で身につく力は、他の職種や転職市場でも高く評価されるものばかり。苦しい中でも、着実に自分の市場価値が上がっていると思えば、気持ちが少しラクになることもあります。ここでは、内部監査を続けた場合に得られる代表的なメリットを紹介します。

- 論理的思考力と問題解決スキル

- 数字や証拠に基づいた判断力

- 経営視点で全体を俯瞰する力

論理的思考力・俯瞰力・情報処理力の強化

内部監査では、「なぜこの処理が必要か」「どこにリスクが潜んでいるか」を理詰めで考えることが求められます。日々の業務を通じて、自然と論理的な思考や課題解決の視点が磨かれていきます。また、全社的な業務フローや組織構造に目を向けるため、視野が広がり、どんな職種においても活かせる“経営目線”が養われるのも大きな強みです。

将来の管理職・経営幹部候補としての価値も

内部監査の経験は、将来のキャリアにおいて「管理職候補」「経営幹部候補」として評価されることがあります。というのも、監査の仕事を通じて会社全体の仕組みや弱点を把握する視点が養われ、改善提案を出す機会も多いためです。部門を横断する理解力や指摘力、論理的な説明力などは、マネジメント層に欠かせないスキル。そのため、キャリアアップを目指す人にとっては、内部監査の経験が“飛び級的”に役立つこともあるのです。

辞める・異動する判断のタイミング

どんなに大切な仕事であっても、自分の心身をすり減らしてまで続ける必要はありません。「もう限界かもしれない…」と思ったときは、しっかりと立ち止まって考えることが大切です。以下のような状態が続いているなら、異動や転職も前向きな選択肢として検討する価値があります。

- 毎朝、出社を考えると体調が悪くなる

- 仕事に対する意欲や希望が湧いてこない

- プライベートにも悪影響が出ている

身体症状が出る/仕事に意味を見出せない

「頭痛が続く」「寝つけない」「休日も仕事のことが頭を離れない」など、身体や精神に明らかな異変が現れているなら、それは明確なSOSサインです。また、「自分の仕事が社会や会社にとって意味あるものと思えない」と感じ始めたら、心が疲れている証拠。無理を重ねすぎる前に、少し視点を変えることが大切です。

キャリアパスが描けず希望が持てないとき

「この先、何を目指せばいいのか分からない」「上司の姿を見ても将来に希望が持てない」と感じることはありませんか?内部監査は専門職である一方、社内での昇進ルートや異動先が明確に提示されないケースも多く、自分の将来像を描きにくいという悩みがあります。モチベーションを失ったまま続けることは、心にもキャリアにも悪影響を及ぼします。もし今の職場で成長を実感できず、キャリアの停滞を感じているなら、新たなステージに進む選択も視野に入れてみましょう。

内部監査からのキャリアチェンジも選択肢

「今の仕事は向いていないかも」「でも、次にどうすれば…?」そんなときは、自分が積み重ねてきたスキルを別のフィールドで活かすという選択肢もあります。実際、内部監査の経験は多くの業界・職種で高く評価されており、監査から転職した人の多くが、前よりも自分らしく働ける環境を手にしています。この章では、キャリアチェンジの具体的な方向性や成功のヒントをお伝えします。

活かせるスキルと転職先の選択肢

内部監査の仕事で培ったスキルは、実は他部署や他業界でも通用するものばかり。特に「正確なチェック力」「業務改善力」「組織横断的な視点」などは、変化の多い現代のビジネスシーンで重宝されます。これらの力を活かせる職種を選べば、より自分らしい働き方を実現することも可能です。

リスク管理・コンプライアンス部門

内部監査で身につけた“リスク感度”や“法令順守への意識”は、そのままリスク管理やコンプライアンス部門で活かせます。特に金融機関や大手企業では、リスクマネジメント体制の強化が求められており、監査経験者は即戦力として歓迎されやすい傾向にあります。また、社内ルールの整備や社内研修の実施といった業務を担うことも多く、「守りの要」としての役割を果たす仕事です。

コンサル・総務・経営企画などへの転身

企業内の課題発見や改善提案に携わってきた経験は、コンサルティング業界や経営企画部門でも高く評価されます。特にロジカルな思考力やプレゼン力を活かして、他社に向けた提案を行うコンサル職に向いている人も多いです。また、社内制度や仕組みの整備に携わる総務や経営企画では、監査の知見が“仕組みを作る側”として活かせる場面が豊富。監査=潰す仕事というイメージから一転、創造的なポジションに立つこともできるのです。

転職って不安だけど…“今までの経験が活かせる”って思えると、前向きになれますよね

転職や異動を前向きに進めるステップ

「もう辞めたい…」という気持ちがあっても、次の一歩をどう踏み出せばいいか迷いますよね。でも大丈夫。まずは、自分を見つめ直すところから始めてみましょう。内部監査で積んできた経験を“棚卸し”すれば、自分の強みや適性がはっきりしてきます。ここでは、転職や異動を前向きに進めるための実践ステップをご紹介します。

自己分析と適職診断からのスタート

はじめに取り組みたいのは「自己分析」です。これまでどんな仕事をしてきて、どこにやりがいを感じたのか、逆につらかった瞬間はどこか。紙に書き出して整理するだけでも、自分が大切にしたい価値観や向いている働き方が見えてきます。また、無料の適職診断ツールを活用するのもおすすめ。客観的な視点から「向いている仕事」が分かると、モヤモヤしていた気持ちが整理され、次の一歩に踏み出しやすくなります。

内部監査経験を武器にする職務経歴書の書き方

転職活動で重要なのが「職務経歴書の見せ方」です。内部監査の経験は一見地味に見えがちですが、「リスク管理能力」「社内改善提案力」「報告資料の作成スキル」など、言い換えるだけで汎用性の高い強みに変わります。たとえば、「〇〇件の監査を担当し、×件の不備を是正」「業務改善提案をきっかけに、社内ルールが改定された」など、成果が具体的に伝わるように書くことが大切です。自分では気づかない強みを発見するには、転職エージェントに相談するのも有効ですよ。

まとめ|「きつい」は変えられる。選ぶ道を明確に

内部監査の仕事は、目立たないけれど会社を支える縁の下の力持ち。だからこそ責任も重く、孤独やストレスに悩むことも多い職種です。でも、「きつい」と感じる理由を知り、自分に合う働き方を見つけることができれば、キャリアは必ず前向きに動き出します。続けるか、辞めるか。その選択は「逃げ」ではなく「戦略」です。どんな道を選んでも、あなたの経験には必ず価値があります。

よくある質問

- 内部監査は未経験でも務まりますか?

-

はい、未経験からでも可能です。実際には経理や事務、総務などからキャリアチェンジする人も多く、特に細かい作業が得意な人には向いています。OJTが整っている企業も多いので安心です。

- 監査法人と企業の内部監査はどう違いますか?

-

監査法人は主に外部監査(第三者の立場で企業を監査)を担当し、企業の内部監査は社内の業務改善やリスク管理を目的としています。視点や役割が異なりますが、求められるスキルには共通点も多いです。

- 内部監査の経験は将来に活かせますか?

-

もちろん活かせます。リスク管理、法令遵守、業務改善の視点はどの企業でも重宝されますし、管理職や経営企画へのステップアップにもつながりやすいです。

今のあなたに必要なのは、正解じゃなくて“納得できる選択”かもしれません。