「安定してそう」「社会貢献できそう」と期待して入った公益財団法人。でもいざ働いてみると、「このままでいいのかな…」と感じ始めていませんか?この記事では、公益財団法人を「辞めたい」と感じる人が直面している5つのリアルを、現場の声とともに紹介します。後悔のない選択をするためのヒントがきっと見つかるはずです。

- 公益財団法人を辞めたくなる具体的な理由と体験談を紹介

- 評価制度や正社員登用の実態、キャリアの停滞に切り込む

- 辞める前に考えるべき判断軸と転職時の注意点を解説

- 転職で後悔しないための具体的な行動と前向きな選択を提案

公益財団法人を辞めたくなる理由とは?

公益財団法人というと、「安定していて定年まで働けそう」というイメージを持たれることが多いですよね。でも実際に働いている人たちの声を聞いてみると、「思っていたのと違った」「早く辞めたい」と感じている人も少なくありません。

その背景には、評価制度やキャリア形成の難しさ、雇用形態の不安定さ、人間関係のストレスなど、さまざまな理由があります。ここからは、現場でよく耳にする不満の声をもとに、具体的にどんな点が問題なのかを詳しく見ていきましょう。

よくある不満と現場の声

「この仕事、ずっと続けていける気がしない」——そんな不安を抱えている人が、公益財団法人の中には意外と多く存在します。特に若手職員や中途採用の人からは、「組織が古すぎる」「やりがいが感じられない」「評価されない」といった声が目立ちます。

ここでは、現場で実際に挙がっている主な不満を紹介しながら、それぞれの背景を掘り下げていきます。「なぜそんなに辞めたいと思うのか?」その理由が見えてくるはずです。

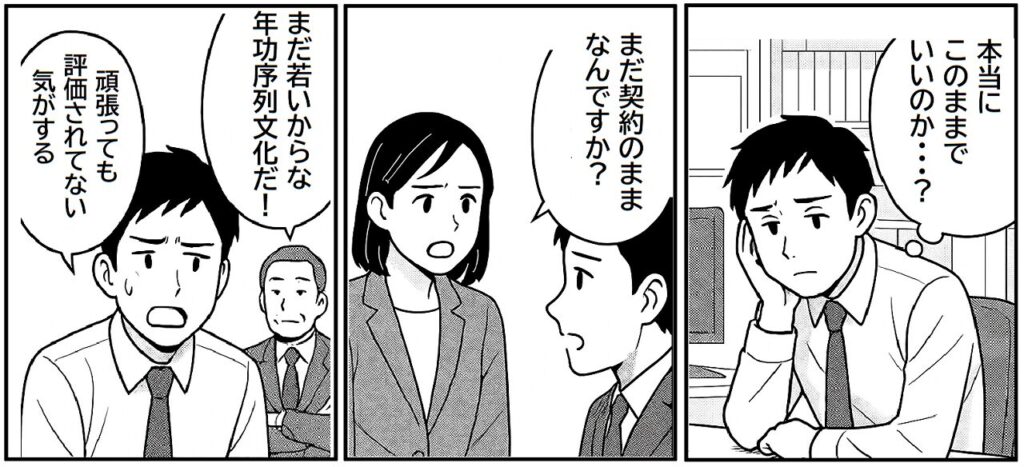

評価制度の曖昧さと年功序列文化

公益財団法人では、「何を基準に評価されているのかが不透明」という声がよく聞かれます。評価制度があっても、それが形骸化していたり、年次や役職による序列が強く影響しているケースが多いんです。

たとえば、どれだけ成果を出しても若手というだけで昇格の対象にならなかったり、逆に年配の職員があまり働かなくても高評価だったり…。努力が正当に報われない環境に、モチベーションを失う人は少なくありません。

- どこを見て評価されているのか分からない

- 上司の印象だけで決まっている気がする

- 年功序列で昇格する人が多い

「頑張っても評価されない」と感じる環境では、やる気を維持するのが本当に難しいですよね。特に、スキルアップやキャリア形成を目指している人にとっては、評価制度が曖昧なままでは「この職場に未来はあるのか?」と不安になって当然です。

非正規雇用が多く正規登用が難しい

公益財団法人では、補助職員や契約職員などの非正規雇用が多く、正社員になれるチャンスが少ないという現実があります。求人票に「正社員登用制度あり」と書かれていても、実際に登用される人数はごくわずかというケースも多いんです。

「何年も働いているのに契約のまま」「上司と仲が良い人だけ正社員になる」といった声もあり、人事制度に対する不信感が高まっています。特に、結婚や出産といったライフイベントを控えた女性職員からは、「安定性がないから将来が不安」という切実な声も。

- 更新制度に毎年ビクビクする

- 昇格・昇給の機会がない

- ライフイベントで契約終了される恐れ

将来の安心を求めている人ほど、このような不安定な雇用形態はストレスになります。「このままずっと契約社員のままなのかな」と悩みながら働く日々は、精神的にもかなりしんどいものです。

昇進やキャリアアップの道が見えない

「何年働いても、昇進の話が出ない」「この先、どんな働き方になるのか想像できない」——そんな声も多く聞かれます。公益財団法人の中には、そもそも役職が少なくてポストが埋まっているケースもあり、上を目指すのが難しいんです。

さらに、外部研修や自己啓発の支援制度が整っていない法人も多く、スキルを磨く機会すら少ないという問題も。学びたい気持ちがあっても、業務に追われて時間が取れないというジレンマに陥ってしまいます。

結果として、「成長できる環境じゃない」と感じて辞めていく若手も多く、ますます組織の高齢化が進んでいくという悪循環に…。キャリアアップを考える人にとっては、長く働き続けること自体がリスクに思えてくるのです。

「やめとけ」と言われる背景とは?

「公益財団法人はやめとけ」という言葉、ネットの口コミや転職サイトの掲示板でも見かけることがありますよね。でも、なぜそんなふうに言われてしまうのでしょうか?

実はその背景には、外からは見えにくい“内情”が関係しているんです。組織の体質、業務内容、働き方のスタイルなど、ひとつひとつは小さなストレスかもしれません。でも、それが日常的に積み重なることで、「やめとけ」と言われるような実態につながっているんです。

ここからは、そういった「言われてしまう理由」について、具体的な内部事情を2つに分けて深掘りしていきます。

組織の硬直性と閉鎖的な文化

公益財団法人の多くは歴史が長く、いわゆる「古い体質」が色濃く残っているところも少なくありません。その結果、柔軟な発想や変化を嫌う傾向があり、新しいことにチャレンジしたい人にとっては「やりにくい職場」に感じられてしまいます。

たとえば、紙文化が根強く残っていて「メールじゃなくてFAXで連絡」といった業務が日常的だったり、提案をしても「前例がない」「それはうちのやり方じゃない」と却下されるケースも珍しくありません。

- 年配の職員が多く、風通しが悪い

- 前例主義で新しい意見が通りにくい

- 異動が少なく、固定化された人間関係

こうした環境では、若手や中途入社の職員は「自分の意見が言えない」「空気を読んで黙っているしかない」と感じやすく、結果的に精神的なストレスが蓄積されてしまいます。

また、異動が少ないために人間関係が固定化されやすく、ちょっとした摩擦が大きな対立に発展してしまうことも。いわゆる「村社会」のような雰囲気が苦手な人には、かなり息苦しく感じられるでしょう。

業務のやりがいを感じづらい

公益財団法人の仕事は、「決められたことを正確にこなす」ことが重視されるため、クリエイティブな要素や裁量が少ないことが多いです。「ミスなく処理する」「予定通りにこなす」という業務が中心で、自分のアイデアを反映させる機会があまりありません。

もちろん、それが得意で好きという人にとっては快適な環境かもしれません。でも、「もっと企画に関わりたい」「仕事を通じて成長を実感したい」と思っている人にとっては、物足りなさや閉塞感を感じることも多いんです。

さらに、補助金や行政との連携事業が多いため、申請書類や報告業務などの「文書仕事」に追われる日々になりがちです。「誰のためにやっているのか分からない」と感じてしまうことも少なくありません。

- 決まった業務の繰り返しで変化がない

- 社会貢献の実感がわきにくい

- 自主性より「形式的な正確さ」が重視される

「誰かの役に立ちたい」「やりがいを持って働きたい」と思って入職した人ほど、理想と現実のギャップに直面してしまい、「こんなはずじゃなかった」と感じてしまうのです。

若手が早期離職する理由

公益財団法人は、長く安定して働きたい人に向いている──そんなイメージがあるかもしれません。でも実際には、入社して数年以内に離職する若手職員も少なくないんです。なぜ、安定を求めて入ったはずの若者が、早々に見切りをつけてしまうのでしょうか?

その理由は、想像以上に「将来の不透明さ」と「他業界とのギャップの大きさ」にあります。ここでは、若手の早期離職を招く2つの大きな要因について詳しく解説していきます。

将来性の不透明さに対する不安

若手が辞めたいと感じる最も大きな理由のひとつが、「この先どうなるか見えない」という不安です。どれだけ頑張っても昇進のチャンスが少なく、年功序列の影響で役職につけるのはだいぶ先。しかも、上司を見ていても「将来なりたい姿が見えない」というケースが多いんです。

さらに、組織の規模が小さいと、部署も限られていてジョブローテーションがないため、10年後も今と同じ業務をしているかもしれない…という現実があります。「自分はこのままでいいのか?」と疑問を抱いた時点で、転職を真剣に考え始める若手が多いのです。

- 昇進ルートがほぼ決まっている

- 上司を見ても希望が持てない

- 長年同じ業務に固定されている

「いつかは報われる」と信じて働くには、それなりのキャリアビジョンが必要です。でも、その道筋が全く見えないとしたら? 未来に不安を感じて辞めるのは、ごく自然な流れかもしれません。

他業界とのギャップを実感する瞬間

SNSや友人との会話で、民間企業に勤めている同世代の話を聞いたとき、「自分の環境とこんなに違うのか…」とショックを受けたことはありませんか? 公益財団法人は外との交流が少ない分、自分の置かれている環境の“異質さ”に気づきにくいんです。

たとえば、友人が「リモートワークで働きやすい」「成果を出したら半年で昇格した」などと言っているのを聞いたとき、自分の職場がいかに保守的か、急に実感する。そんな経験をきっかけに「このままでいいのかな?」と自問し始める人は少なくありません。

- 働き方が柔軟で効率的

- 年齢に関係なく評価される

- 自分の意見やアイデアが活かされる

このような比較は、若手にとって「視野が広がる」きっかけにもなりますが、それと同時に「うちの職場は遅れてるな…」と実感してしまう原因にもなります。結果的に、もっと成長できる場所を求めて早期離職を選ぶ人が増えているのです。

実際の口コミ・体験談まとめ

ここでは、実際に公益財団法人で働いていた(あるいは現在も働いている)方たちの声をご紹介します。表には出てこないけれど、職場で何が起きているのかがリアルに伝わってきます。「辞めとけ」と言われる背景が、体験談を通じて見えてくるはずです。

人間関係や組織の硬直性がつらい

誰も本音を言わない空気があって、会議ではいつも“上の顔色”を伺うばかり

いまだに紙文化が残っていて、非効率なやり方を変えようとすると嫌がられる

――こういった声はとても多いです。

公益財団法人は歴史がある分、体質が古く硬直化しているところが多いです。職員の年齢層が高めであることもあり、若手の提案がなかなか通らない、風通しが悪いというのもよくある話。結果的に「何も言わないのが正解」という諦めムードが広がってしまいます。

また、異動が少ないことで“閉じた人間関係”が固定化し、ちょっとした対立や派閥のようなものが生まれることも。その中で居場所を見つけられないと、精神的にしんどくなってしまうんです。

「仕事にやりがいを感じられない」という声

公益財団法人の業務は、国や自治体の補助金に関わるものが多く、「決められたことを正確にこなす」ことが求められます。もちろんそれ自体は大切なことですが、自主的な判断や提案が通りにくいため、働いていて「やりがいが感じられない」と悩む人も多いです。

特に若手のうちは、雑務や庶務的な仕事が中心になりがちで、「何年も同じことの繰り返し」という状態になってしまうことも。「自分じゃなくてもいい仕事を毎日こなすだけ」という感覚に陥ると、やがてモチベーションを失ってしまいます。

社会貢献に携われると思って入ったけど、現実は事務処理の山

誰の役に立っているのか実感できない

――そんな声を目にするたび、理想と現実のギャップに苦しむ人の多さが伝わってきます。

公益財団法人に残るメリットも知っておこう

ここまで「辞めたい」「やめとけ」と言われる理由を中心にご紹介してきましたが、もちろん公益財団法人にも良い面はあります。すべての法人が悪いわけではなく、むしろ「自分に合っている」と感じて長く働いている人も多いのが実情です。

特に、生活の安定を重視する人や、競争の激しい環境が苦手な方にとっては、公益財団法人は落ち着いて働ける職場です。ここでは、あえて残るという選択肢も前向きに検討できるよう、代表的なメリットを4つに分けて整理してお伝えします。

安定性と公的な信頼は武器になる

公益財団法人は、自治体や国の委託を受けて活動している場合が多く、そのため経営基盤が比較的安定しています。また「公益性のある仕事をしている組織」という立場から、社会的な信用も高いとされています。

このような背景があることで、働く側も「将来への不安が少ない」と感じやすく、またその肩書きは転職時にも信頼材料として活かせるケースがあります。

福利厚生がしっかりしている場合もある

住宅手当や扶養手当、育児・介護休暇など、民間企業では削減傾向にある制度がしっかり残っている法人もあります。特に家族を持つ方にとって、こうした手当や制度は大きな安心材料となります。

社会的信用や肩書きは転職時に有利になることも

「公益財団法人で働いていた」という事実は、行政や非営利団体との関わりがある業界では高く評価されることがあります。「堅実」「信頼できる」という印象を与えることができるため、転職活動でも強みになる可能性があります。

成果主義に疲れた人には穏やかな環境

民間企業では日々プレッシャーのかかる目標や売上に追われることが多いですが、公益財団法人では「社会的意義を果たす」ことが中心となり、数字で評価される機会は比較的少ない傾向にあります。

もちろん組織や業務内容によりますが、ギスギスした空気が少なく、穏やかな人間関係が築かれやすい環境は「心をすり減らさずに働きたい」と思う人には大きなメリットです。

地域や社会と深く関われる仕事も多い

地域振興や文化事業、教育・福祉など、公益財団法人の多くは「人の役に立つ」活動を行っています。社会とのつながりを強く感じながら働けるため、仕事へのやりがいや誇りを実感しやすいのも特長です。

現場と距離が近い業務も多く、地域の子どもたちや高齢者、医療・福祉関係者と直接関わる機会もあります。「誰かの役に立っている」と実感したい人にとっては、大きなやりがいにつながります。

ワークライフバランスを重視しやすい

定時退社が基本、残業が少ない、有給が取りやすいなど、ワークライフバランスを重視しやすい職場環境が整っている法人も多く存在します。仕事とプライベートのバランスを大切にしたい方には向いています。

特に、子育て中の職員や介護を担っている方にとっては、柔軟な働き方ができる点が大きな魅力。「長く続けられる働き方」を探している方には、検討に値する職場と言えるでしょう。

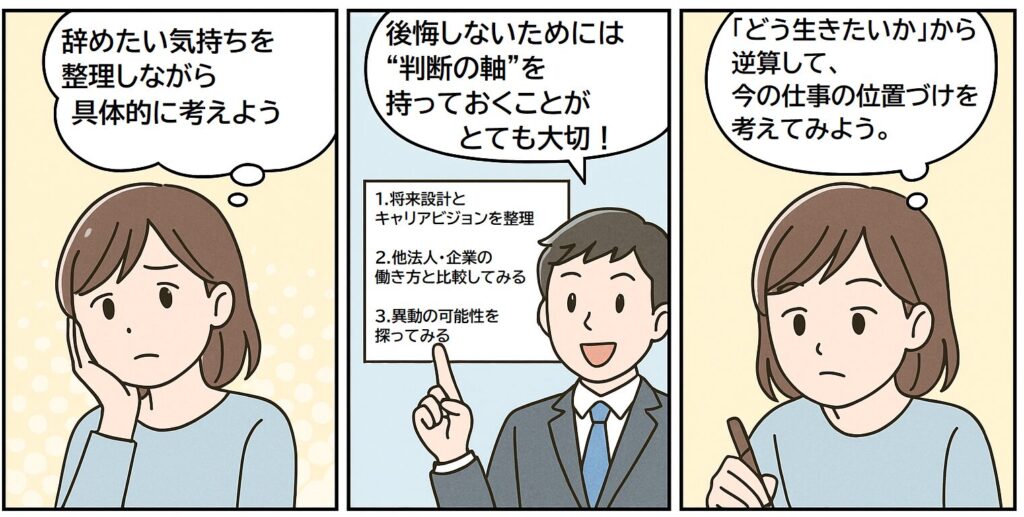

辞めたいと感じたら考えるべき判断軸

「もう無理かも」「このまま続けていていいのかな…」そんなふうに感じたとき、すぐに辞めるという決断も選択肢の一つですが、後悔しないためには“判断の軸”を持っておくことがとても大切です。

勢いや感情に流されると、辞めたあとに「もっと準備しておけばよかった」と感じてしまうことも。ここでは、辞めたい気持ちを整理しながら、具体的に何を考えるべきかを3つの視点で解説します。

退職する前にやっておくべきこと

「もう辞めたい」と思ったとき、まずやるべきは感情で突っ走るのではなく、“準備”を整えることです。この章では、退職を後悔しないために事前にやっておくべき3つのステップについて、具体的に解説していきます。

将来設計とキャリアビジョンを整理する

「とにかく辞めたい」気持ちはわかりますが、次にどうしたいのかを明確にしておくことが最優先です。たとえば「どんな働き方を望んでいるのか」「収入はどれくらい必要なのか」「どんな業務にやりがいを感じるか」など、人生の優先順位を洗い出してみましょう。

紙に書き出すだけでも、頭の中が整理されて冷静な判断がしやすくなります。「辞めること」が目的になってしまうと、次の職場でも同じ悩みに直面しかねません。

将来の自分が後悔しないために、「どう生きたいか」から逆算して、今の仕事の位置づけを考えてみましょう。

他法人・企業の働き方と比較してみる

辞めたいと思ったとき、今の職場が「相対的にどうなのか?」を客観的に見ることも大切です。民間企業、社団法人、NPO、ベンチャー企業など、それぞれ働き方や評価制度は大きく異なります。

たとえば「もっと自由に働きたい」と思っても、転職先の職場文化が合わなければ、またミスマッチが起きてしまいます。気になる企業や業界があれば、OB訪問や説明会、口コミサイトなどを活用して情報収集しておくのがオススメです。

比較することで、「今の職場でもう少し頑張ってみよう」と思えることもあれば、「やっぱり外に出よう」と確信を深めることもあります。いずれにしても冷静な比較は必須です。

公的機関内で異動できないか確認

もし「仕事内容や人間関係が合わない」という理由で辞めたいなら、まずは異動の可能性を探ってみるのも手です。公益財団法人の中には複数の部署を持つところもあり、上司や人事に相談することで配置換えができる場合があります。

異動で仕事内容が変われば、モチベーションが戻ってくることもありますし、人間関係のストレスも軽減されるかもしれません。辞める前にできる“環境調整”を一度試してから判断しても遅くはありません。

ただし、組織によっては異動が難しかったり、非正規雇用では選択肢が限られることもあるので、その点は注意しておきましょう。

公益財団法人からの転職は難しい?

「辞めたあと、ちゃんと転職できるのかな?」と不安に思う方も多いと思います。公益財団法人の経験が、民間企業などでどう評価されるのか、気になるポイントですよね。

結論から言うと、転職は可能です。ただし、そのままでは評価されにくい点もあり、“準備と工夫”が必要。ここでは、転職市場でのリアルな評価と、転職を成功させるためのコツについて解説します。

転職市場での評価と注意点

公益財団法人からの転職では、その経験がどう評価されるのかが大きなポイントになります。ここでは、転職市場での見られ方や注意点を整理し、成功に導くための準備について解説していきます。

「公務員的気質」がマイナスになるケースも

公益財団法人出身者に対して、民間企業の人事担当者がよく口にするのが「公務員っぽい」「慎重すぎる」といった印象。安定志向が強く、変化に弱いと思われることがあるんです。

たとえば、マニュアル通りの動きは得意でも、状況判断やスピード感のある意思決定が苦手…というイメージを持たれがちです。もちろん個人差はありますが、企業側は「即戦力」や「柔軟な対応力」を求めているケースが多いため、このギャップに注意が必要です。

「安定志向すぎて変化に弱い人」と見なされないためには、面接で「変化をどう捉えているか」「自分の考えで動いた経験」などをしっかり伝える準備をしておきましょう。

スキルの棚卸しと企業目線の強化が必須

公益財団法人での仕事は「対人調整力」「書類作成力」「事務処理の正確さ」など、民間でも活かせるスキルが意外と多いんです。ただし、これらをただ「やってきました」と伝えるだけではアピールになりません。

重要なのは、「企業側が求めている能力」とどうリンクするかを示すこと。たとえば「行政と連携しながら事業を進めた経験」は、調整力や交渉力としてアピールできますし、「助成金の運用管理」は予算管理の実績になります。

職務経歴書を作るときには、「公益性」という枠組みから一歩外れて、ビジネススキルとしてどう見せるかを意識しましょう。

辞めたいと思ったあなたへ伝えたいこと

「こんな理由で辞めていいのかな…」と自分を責めていませんか?でも、それは決して甘えではありません。違和感や苦しさを感じている時点で、あなたの中にある“正直なサイン”が出ているということです。

辞めることは逃げではなく、自分の人生を選び取る一歩。ここでは、そんなあなたに伝えたい前向きなメッセージをまとめました。

「辞めること=悪」ではない

「辞める=甘え」「すぐ辞めるのは無責任」…そんな価値観に縛られて、自分を責めてしまっていませんか?でも本当に大事なのは、周りの声ではなく、あなた自身が納得できる選択をすることです。

自分の望む未来を取り戻す選択肢としての転職

仕事は人生の大きな一部ですが、すべてではありません。もし今の職場があなたの心や時間を削っているなら、それを見直すのはむしろ勇気ある判断です。「今のままで幸せか」「未来に希望が持てるか」その問いにNOなら、別の道を選んでもいいんです。

転職という選択肢は、あなたの人生を取り戻す手段になり得ます。たとえば「もっと自由に働きたい」「スキルを活かせる環境に行きたい」「人間関係のストレスから解放されたい」など、望む未来に一歩近づくきっかけになります。

辞めたからこそ、自分らしい働き方や生き方に出会えたという人も少なくありません。だからこそ、決して罪悪感を持たず、「どう生きたいか」をベースに決めてください。

キャリアアップや働き方改革のチャンスにもなる

辞めたことをきっかけに、キャリアが大きく開ける人も多いです。特に公益財団法人での経験は、意外といろんな場所で活かせます。非営利団体、行政連携の民間企業、教育業界、地域活性事業など、多様なフィールドがあるんです。

また、リモートワークやフレックスタイム制度など、柔軟な働き方が可能な職場に移ることで、プライベートとのバランスが取りやすくなるケースも増えています。「働きやすさ」「成長できる環境」「納得できる待遇」など、今まで妥協していた条件を見直すチャンスでもあるんです。

あなたがこれまで積み上げてきた経験は、どこかで必ず役に立ちます。勇気を持って一歩踏み出すことで、より納得のいくキャリアにつながる可能性は十分にあります。

Q&A|公益財団法人を辞めたいと感じたときによくある質問

「公益財団法人って本当にやめといたほうがいいの?」「辞めたあとの転職先ってあるの?」など、不安や疑問を抱えている方は少なくありません。ここでは、実際によく寄せられる質問とその答えをまとめました。迷いや悩みを少しでも軽くする参考にしてくださいね。

- Q1. 公益財団法人を辞めたら転職先はある?

-

はい、十分にあります。事務処理能力や調整力、丁寧な業務姿勢などは多くの職場で評価されるポイントです。ただし、企業側の視点に立ったスキルの伝え方が重要です。

- Q2. 辞めた後の生活や収入はどうなる?

-

一時的に不安定になる可能性はありますが、事前に転職活動を始めておけばリスクは最小限に抑えられます。退職前に生活費や失業手当などの制度も確認しておくと安心です。

- Q3. 家族に反対される場合はどうすべき?

-

辞めたい理由と将来設計をしっかり伝えることが大切です。「逃げ」ではなく「より良い未来のための選択」であることを具体的に説明すると、理解を得られやすくなります。

「辞めたい」と思った時点で、あなたはもう変わろうとしている証拠。公益財団法人に残るか、次に進むかは、どちらが正解ではなく「あなたにとって何が大切か」で決めていいんです。焦らず、自分の気持ちに正直に。きっと次のステージが待っています。