退職が近づいてくると「最後に挨拶しなきゃダメかな…」って不安になる人、多いですよね?

人前で話すのが苦手だったり、職場の人間関係に疲れていたりすると「正直、退職の挨拶なんてしたくない」って思っちゃうのは自然なことです。でも実際のところ、挨拶をしないのは非常識なのか、それとも全然アリなのか気になるところだと思います。

この記事では「退職 挨拶したくない」「退職 挨拶なし」と悩む人に向けて、常識の範囲や、挨拶をしない場合の代わりの方法、トラブルを避けるコツをわかりやすくお伝えしていきます。

- 退職挨拶は必須ではなく、代替手段でも感謝は伝えられる

- 「挨拶なし」で去った人の体験談や成功・後悔例を紹介

- メール・個別・短い一言など具体的な代替案を提案

- 退職代行や転職エージェントなど相談先もあわせて紹介

退職時に挨拶しないのは非常識なのか?

「退職するときに挨拶しないのって非常識かな?」と不安になる人は多いです。結論を先に言うと、必ずしも非常識ではありません。ただし、職場の雰囲気や人間関係によっては「印象が悪い」と思われることもあるので注意が必要です。

一般的には、最終日にひとことでも感謝を伝えるのが望ましいとされています。でも「人前で話すのが苦手」「気まずい」という場合は、メールや個別の声かけなど、別の方法で気持ちを伝えればOKなんです。

- 退職挨拶は必須ではない

- ひとこと伝えるだけでも十分

- メールや個別挨拶でも代用できる

社会人マナーとしての「退職挨拶」の位置づけ

社会人生活での「挨拶」は人間関係をスムーズにする基本。特に退職は、これまでお世話になった人に感謝を伝える最後のタイミングです。そのため、多くの会社やマナー本では「挨拶した方がいい」とされています。

ただし、必ず全員の前でスピーチする必要はありません。たとえば「今までありがとうございました」と一言添えるだけでも十分です。

実際の調査を見ると、退職時の対応や態度は意外と重要視されています。たとえばアルムナビの調査によると、62.2%の人が退職者の辞め方に不快感を抱いた経験があると答えています。つまり「最後にどう振る舞うか」が、周囲の印象に大きく影響しているんですね。

また、オフィスのミカタが紹介した調査では、正社員の44.5%が『静かな退職(quiet quitting)』を実施しているというデータも出ています。形式ばった挨拶や儀式を避ける人が増えていることを示しています。

つまり社会人マナー的には「退職挨拶はやった方が無難」ですが、必須ではありません。大事なのは形式ではなく「お世話になった人に感謝を伝えること」なんです。

挨拶をしない人の実際の割合はどれくらい?

「自分だけ挨拶しなかったら浮いちゃうのかな…」と不安になる人もいますよね。でも実際には、退職時に形式的な挨拶をしない人も少なくありません。最近は「全員の前で必ず挨拶するのが常識」という考え方が弱まってきているんです。

この数字からも分かるように、「退職の挨拶を省略する人」は決して珍しくありません。形式にこだわらず、自分に合った方法を選んでいる人が増えているんです。

もちろん、挨拶をしないと「非常識」と思われるリスクはゼロではありません。でも「特に問題なかった」という人も多く、結局はその人の状況次第なんです。

数字を見れば「挨拶なし」も意外と普通。大事なのは「後悔しない選択」をすることですよ!

なぜ退職時に挨拶をしたくない人が増えているのか?

昔は「退職のときはみんなの前で挨拶するのが当たり前」という雰囲気が強かったんですが、最近はそうでもなくなってきています。人によっては「できれば黙って去りたい…」と思う人も少なくないんです。ここでは「なぜ挨拶をしたくない人が増えているのか?」その背景をわかりやすくお話しします。

人間関係が悪い・職場環境に不満があるケース

一番よくある理由がこれです。「正直、この職場の人たちに感謝なんて言いたくない」って思うくらい、職場の人間関係に疲れちゃったケース。たとえば上司からのパワハラや、同僚とのいざこざがあった人にとっては、最後に挨拶なんてしたくないですよね。むしろ「早く関わりを断ちたい」という気持ちの方が強いんです。

ある人事系の調査でも「退職理由の上位は人間関係の不満」と出ています。つまり、感謝を伝えるどころか「もう顔も見たくない」という気持ちで辞める人は珍しくありません。そんなときに無理して挨拶をしても、自分の心がすり減るだけですから「挨拶しない」という選択肢を取る人が増えているのもうなずけますよね。

人前で話すのが苦手・恥ずかしいケース

次によくあるのが「人前で話すのがどうしても苦手」という理由です。最後の挨拶って、多くの場合みんなの前に立って話すことになりますよね。そうなると「緊張で声が震える」「何を言えばいいかわからなくて頭が真っ白になる」と不安になる人は多いんです。

これは学生時代のスピーチや自己紹介が苦手だった人にもありがちです。「もう退職するんだから、無理してまで恥をかきたくない」という心理は自然なものです。最近は「無理して人前で話す必要はない」と考える人が増えていて、その結果「退職挨拶はしなくてもいいんじゃない?」という意識が広まっているようです。

コロナ禍以降、形式的な挨拶が減った影響

もうひとつ大きいのが「コロナ禍以降の働き方の変化」です。リモートワークが広まったことで、オフィスに全員が集まる機会が減りました。その結果「最終日にわざわざみんなの前で挨拶」という文化自体が弱くなってきたんです。

実際に「最終日も在宅勤務で、Slackやメールで挨拶して終わり」というケースも多いです。会社によっては、退職者のために送別会を開かなくなったところも増えていますよね。こうした背景もあって「挨拶しなくても変じゃない」という空気が広がってきているんです。

つまり今の時代、「退職時に必ず挨拶するのがマナー」という考えはだんだんと変わりつつあるんです。もちろん挨拶をした方が無難ではありますが、事情があるなら無理しなくてもいいという風潮が強まっているのは確かです。

退職時に挨拶しないと起こり得るリスクは?

ここまでで「挨拶しなくてもアリなんだな」と感じた人もいると思います。ただ、やっぱり挨拶をしないとデメリットやリスクがゼロというわけではありません。ここでは「挨拶をしないとどう思われるのか」「将来的にどんな影響が出る可能性があるのか」を見ていきましょう。

非常識だと思われて評価が下がる可能性

まず一番分かりやすいのが「非常識だな」と思われてしまうことです。特に年齢層が高めの職場や、昔ながらの慣習を大事にする会社だと「最後に挨拶くらいするのが普通だろう」と考える人もいます。そんな環境で挨拶をしないと「あの人は礼儀がない」という印象を持たれることがあるんですね。

もちろん退職してしまえば直接的な影響は少ないですが、人づてに「あの人はちょっと非常識だった」と言われてしまう可能性はゼロではありません。特に業界が狭い場合は、将来どこかで噂が回ってくることもあるので注意しておきたいところです。

人間関係の悪化による将来的な悪影響

もうひとつのリスクは「人間関係が悪化する」ことです。たとえばお世話になった上司や同僚に一言もなく去ってしまうと「ちょっと冷たいな」と思われるかもしれません。普段仲が良かった人であっても「最後に一言くらい欲しかった」と残念に感じる可能性があります。

退職した後でも、同じ業界で働いていればまた顔を合わせる可能性もあるんですよね。そういうときに「前の職場でちゃんと挨拶してなかった人」という印象が残っていると、ちょっと気まずい関係になることもあります。人間関係って意外とつながっているので、後々響くリスクもゼロじゃないんです。

円満退職が難しくなるリスク

最後に考えられるのが「円満退職にならない」リスクです。退職のときって、上司や人事は「なるべく角が立たないように送り出したい」と思っています。でも本人がまったく挨拶をしないまま去ってしまうと、会社側としても「なんだか気持ちよく見送れなかった」と感じることがあるんです。

もちろん法的には挨拶しなくても問題ありません。でも「円満退職」という雰囲気を作るためには、やっぱり最後のひとことが効果的なんです。挨拶をしないまま退職すると、上司の中で「なんか後味悪いな」と思われてしまうリスクは残ります。

こうして考えると「挨拶をしないのは絶対NG」ではないけれど「リスクはある」と言えますね。だから「挨拶をしない」と決めるにしても、代わりにメールを送ったり、一部の人にだけ軽く伝えたりと工夫するのがおすすめです。

どうしても退職挨拶をしたくないときの代替案は?

「やっぱり挨拶はしたくない…でも非常識と思われるのはイヤだ」って感じる人も多いですよね。そんなときは「声に出してみんなの前で言う」以外の方法で感謝を伝えればOKです。実際、最近は形式にこだわらない会社も増えているので、自分に合ったやり方を選んで大丈夫。ここでは、無理せずできる代替案を紹介します。

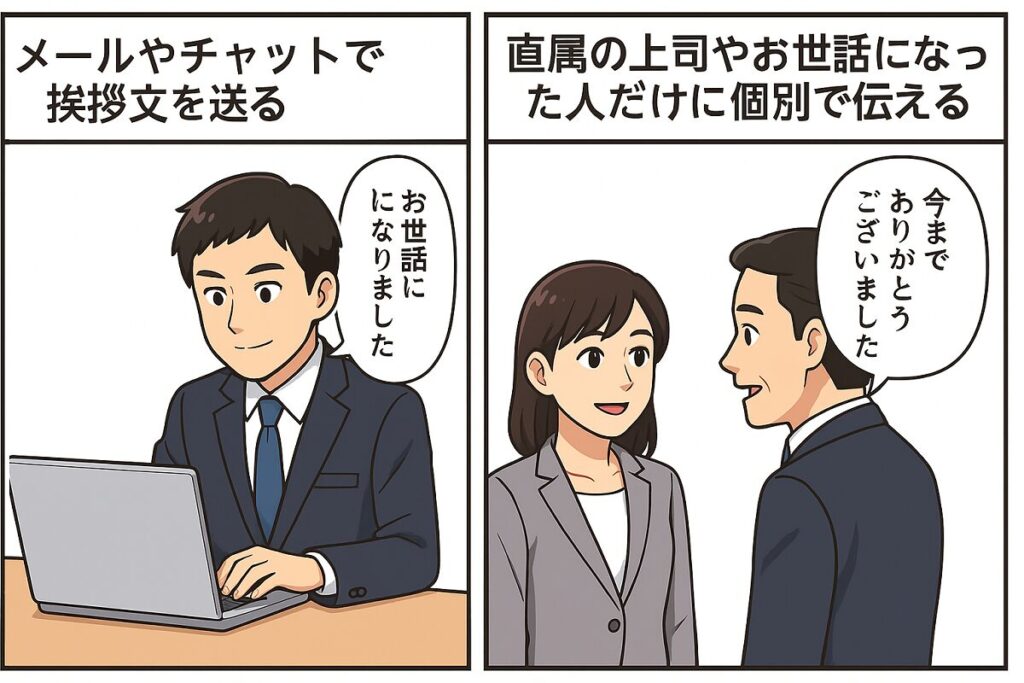

メールやチャットで挨拶文を送る

一番手軽なのは「メール」や「チャットツール(Slack、Teamsなど)」を使う方法です。最終日に一斉送信すれば、短くてもちゃんと感謝の気持ちを伝えられます。例えば「本日で退職いたします。これまで本当にありがとうございました」とシンプルに書くだけで十分。相手も「ちゃんと礼を言ってくれたな」と受け取ってくれます。

特にリモートワークが増えた今は、メールやチャット挨拶はかなり一般的。声に出すのが苦手な人にはおすすめの方法です。

直属の上司やお世話になった人だけに個別で伝える

「全員の前では話したくないけど、まったく挨拶しないのも気が引ける」という人は、お世話になった人だけに個別で伝えるのもアリです。たとえば直属の上司や、一緒に仕事をした同僚にだけ「これまでありがとうございました」と一言伝える感じですね。これなら大勢の前で話す必要がないので、ハードルもぐっと下がります。

実際、個別に挨拶された方が「わざわざ自分に伝えてくれたんだ」と嬉しく思ってくれる人も多いです。形式的な全体挨拶よりも印象が良い場合だってありますよ。

一言だけで済ませる「ミニ挨拶」の例文

どうしても全員の前で挨拶しなきゃいけない場面が来てしまったら、思い切って「短い一言」で済ませるのも手です。例えばこんな感じです。

- 「お世話になりました。ありがとうございました。」

- 「本日で最後になります。これまで本当に感謝しています。」

- 「皆さんに支えられてここまで来られました。ありがとうございました。」

これくらいの一言なら、長文を考えなくてもサッと口にできますよね。形式的でも「ちゃんと挨拶した」という形は残りますし、自分もそこまで負担を感じずに済みます。

退職届や引継ぎ資料に「感謝の言葉」を添える

ちょっと裏ワザ的ですが、退職届や引継ぎ資料の最後に「これまでお世話になりました。ありがとうございました」と一文添えるのもアリです。直接声に出さなくても、文面でしっかり感謝を伝えることができます。

特に引継ぎ資料に一言書いておくと「最後まできちんとしてくれたな」という印象を残せます。声での挨拶が苦手でも、文字なら自分のペースで考えて書けるので安心ですよね。

こうした代替案をうまく使えば「挨拶しないリスク」を最小限にしながら、自分に合ったやり方で退職日を迎えることができます。大事なのは「どう伝えるか」よりも「感謝を伝えようとする気持ち」なんです。

体験談|実際に退職時に挨拶しなかった人の声

「退職時に挨拶をしない」って聞くとちょっと非常識に思えるかもしれません。でも実際には、挨拶をしなかった人は少なくありませんし、その後も特に問題なく次の職場で働いているケースも多いんです。ここでは、実際に挨拶をしなかった人たちの体験談を紹介していきます。

挨拶をしなかったけど特に問題なかった例

ある20代の男性は、最終日に有給を取って出社せず、そのまま退職しました。特に全体への挨拶はしませんでしたが、直属の上司にだけメールを送りました。それでも「その後に転職活動で不利になったことはない」と言っています。職場の同僚ともLINEでつながっていたので、必要な人には個別にメッセージを送ったそうです。

こうしたケースを見ると「全員の前での挨拶はなくても、人とのつながり自体は残せる」ことが分かります。形式にこだわらなくても、最低限の感謝を伝えていれば十分なんですね。

挨拶をしなかったことで後悔した例

一方で「やっぱり挨拶しておけばよかった…」という声もあります。30代の女性は、人間関係が悪くて退職時に挨拶をせずに辞めたそうです。ところが、数年後に同じ業界で再会した元同僚に「最後のとき何も言わずに辞めたよね」と言われ、気まずい思いをしたとのこと。

この例のように、その場では挨拶をしなくても問題ない場合もありますが、将来的に「ちょっとしたわだかまり」として残る可能性もあります。特に同じ業界にいる人は要注意ですね。

最小限の挨拶でスムーズに辞められた例

もうひとつのパターンは「簡単な一言で済ませた」ケースです。40代の男性は「長いスピーチは無理」と思い、最後に「皆さん本当にお世話になりました。ありがとうございました」とだけ伝えて辞めました。これでも十分に「けじめ」を果たせたと感じたそうです。

実際に同僚からも「短かったけど気持ちは伝わったよ」と言われたとのことで、本人も満足していたそうです。つまり挨拶は必ずしも長々と話す必要はなく、短くても誠意がこもっていれば問題ないんです。

このように体験談を見てみると、「挨拶しなかった」「メールで済ませた」「短く言った」など、人によってやり方はさまざま。でも共通して言えるのは「自分に無理のないやり方を選んでいる」という点です。無理に形式ばった挨拶をするより、自分らしく感謝を伝えた方が結果的に後悔しないのかもしれません。

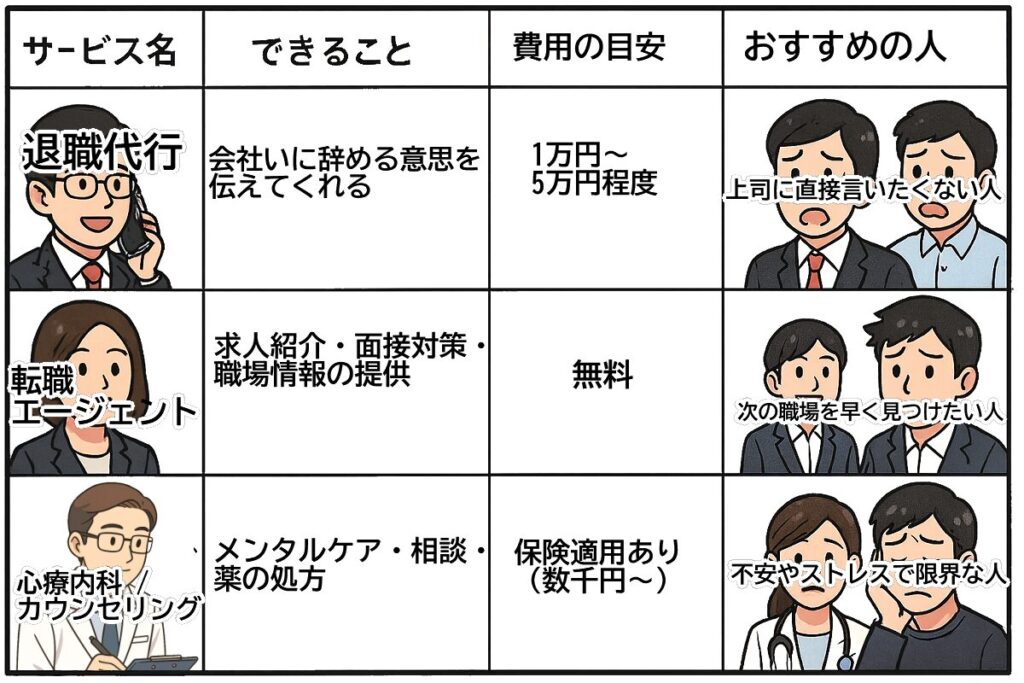

おすすめの退職支援サービス・相談先は?

「退職挨拶をしたくない」「もう精神的に限界…」というとき、自分だけで抱え込む必要はありません。最近は退職をサポートしてくれるサービスや相談先が増えていて、無理せずに辞められる道が用意されています。ここでは代表的な3つをわかりやすく紹介します。

退職代行サービスの活用方法

退職代行は、あなたの代わりに会社へ「辞めます」と伝えてくれるサービスです。直接上司に言う必要がなく、電話やメールで依頼すればすぐに動いてくれます。料金は3~5万円くらいが相場で、労働組合や弁護士が運営している安心できる業者もあります。

「もう会社の人と顔を合わせたくない」「絶対に挨拶したくない」という人にとっては、心強い存在です。特に人間関係が原因で辞めたい人にはおすすめの方法ですよ。

転職エージェントに相談しておくメリット

退職したら次の仕事を探す人が多いですよね。そのときに役立つのが転職エージェントです。履歴書の添削や面接対策をしてくれるのはもちろん、職場の雰囲気や人間関係についての口コミ情報を持っているのも強みです。

「次は人間関係で失敗したくない」という人にとっては、かなり大きな助けになります。しかも利用は基本無料なので、退職前に登録しておくのは損がありません。

心療内科やカウンセリングで気持ちを整理する選択肢

もし「退職が不安で眠れない」「人間関係のストレスで限界」という状態なら、心療内科やカウンセリングを利用するのも立派な選択です。専門家に話を聞いてもらうだけでも、気持ちが整理されてスッキリすることがあります。

最近はオンラインカウンセリングも増えていて、自宅から気軽に利用可能です。「心の健康を守ることは当たり前」という考え方が広まっているので、我慢せず頼ってみるのもアリですよ。

「退職は一人で頑張らなきゃいけない」時代じゃないんです。サービスをうまく使って、自分の気持ちを守りながら次の一歩に進みましょう!

まとめ|退職で挨拶しなくても角を立てずに去る方法

ここまで「退職で挨拶をしたくない」と感じる人に向けて、リスクや代替案をお伝えしてきました。挨拶は社会人マナーとして大切ですが、必ずしも形式にこだわる必要はありません。無理に全員の前で話さなくても、自分に合った方法で感謝を伝えれば十分なんです。

大事なのは「最後にちょっとでも感謝の気持ちを伝える」こと。やり方は人それぞれでOKです。直接言えなくても、メールやチャット、引継ぎ資料に一言添えるだけでも相手には気持ちが届きますよ。

挨拶をするかどうかで悩んでいるなら、まずは「自分が後悔しない選択はどっちか?」を考えるといいと思います。そして「絶対に無理して挨拶する必要はない」ということも忘れないでください。自分を守りながら、気持ちよく次のステップに進めるのが一番です。

- 退職挨拶は「推奨されるマナー」だけど必須じゃない

- 挨拶しなくても代替手段で感謝を伝えられる

- 無理に形式に合わせるより、自分が後悔しない方法を選ぶのが大事

これらを意識して動けば、「挨拶しなかったから非常識だったかな…」と後から悩むことも少なくなるはずです。大事なのは「相手に対する感謝」と「自分を守ること」のバランスですよ。

FAQ|退職時の挨拶に関するよくある質問

退職のときって、意外と細かいことまで不安になりますよね。「送別会は出なくてもいいの?」「最終日を有給にしたら変かな?」「メールだけで済ませてもいい?」など、実際によくある質問をまとめました。ここを読めば、モヤモヤした気持ちがすっきりするはずです。

- 送別会に出たくない場合はどうすればいい?

-

送別会って、正直気まずい人も多いですよね。無理に出る必要はありません。体調不良や家庭の事情を理由にすれば角も立ちにくいです。どうしても出たくないなら「参加せずにメールで感謝を伝える」など、別の形で気持ちを示せばOKです。

- 最終日を有給休暇にして挨拶を避けるのはアリ?

-

これは実際によくある方法です。有給消化を最終日に当てて、会社に行かずに退職日を迎える人は珍しくありません。その場合は、前日までにメールやチャットで一言だけでも挨拶しておくと「何も言わずに辞めた」印象を避けられます。

- メール挨拶の例文はどんな内容がベスト?

-

ポイントは「短く・シンプルに・感謝を伝えること」です。例えば「本日で退職いたします。これまで支えていただき、本当にありがとうございました」と一文でも十分です。長々と書く必要はなく、相手が読んで気持ちよくなる言葉を意識すると良いですね。

- 退職時にSNSで挨拶するのはマナー違反?

-

SNSでの挨拶は賛否あります。社内の人がフォローしていれば「SNSだけで挨拶?」と思われるかもしれません。ただ、最近はビジネスでつながっている人に向けてSNS投稿するケースも増えています。社内向けにはメールやチャット、社外の人にはSNSで、というふうに使い分けるとバランスが良いですよ。

退職挨拶は「必須」じゃなく「気持ちを伝える手段のひとつ」。無理せず自分に合った方法を選んで大丈夫ですよ!